Gorki et ses fils. Correspondances (1901-1934)

Extraits

Correspondance

Gorki et ses fils. Correspondances (1901-1934)

02/2022

Critique littéraire

Correspondance 1911-1931

12/2019

Psychologie, psychanalyse

Correspondance. 1904-1938

10/2012

Droit

Le droit à la lumière de Bergson : mémoire et évolution

07/2013

Critique littéraire

Correspondance (1904-1914). Tome 2, Juin 1907-Juillet 1914

01/1991

Critique littéraire

Correspondance (1904-1914). Tome 1, Avril 1904-Avril 1907, Edition revue et augmentée

01/1991

Critique littéraire

Correspondance 1920-1931

02/2003

Critique littéraire

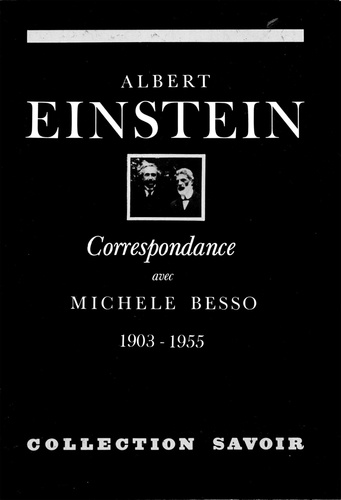

Correspondance 1903-1905

01/1979

Littérature étrangère

Oeuvres complètes. Coffret en 2 volumes : Oeuvres poétiques ; Oeuvres en prose

03/2018

Critique littéraire

Cahiers 1894-1914. Tome 7, 1904-1905

04/1999

Romans de terroir

Poussières. Nouvelles 1931-1934

11/2020

Histoire de la philosophie

Correspondance entre Romain Rolland et Maxime Gorki. (1916-1936)

03/2023

Critique littéraire

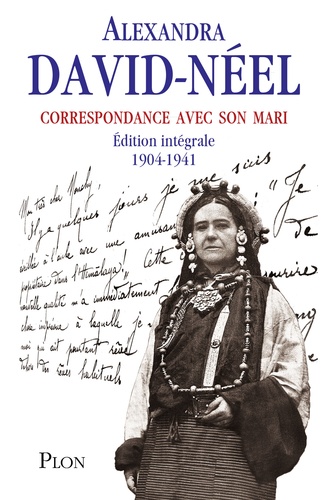

Correspondance avec son mari. 1904-1941, Edition revue et augmentée

02/2016

Critique littéraire

Correspondance. 1902-1924

10/1965

Critique littéraire

Correspondance. 1911-1924

07/1994

Critique littéraire

Correspondance 1907-1924

09/1984

Correspondance

Correspondance 1941-1944

12/2022

Littérature étrangère

Correspondance (1910-1954)

03/1987

Critique littéraire

Correspondance. 1905-1944

05/2009

Psychologie, psychanalyse

Lettres. 1904-1937

10/2016

Poésie

Poèmes unanimistes (1904-1910)

05/2021

Histoire de France

Georges Orselli. Officier, gouverneur des colonies, industriel : un patriote critique

10/2014

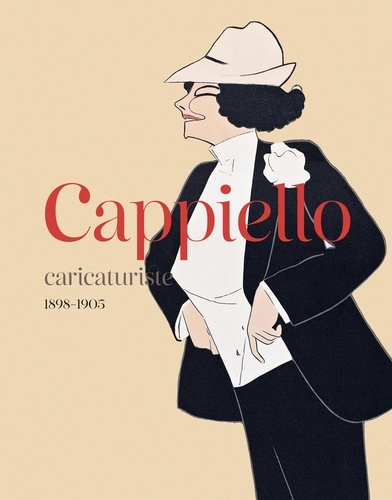

Dessin

Cappiello. Caricaturiste (1898-1905)

05/2024

Littérature française

Oeuvres complètes. Volume 28, Romans Tome 10 (1942-1947)

08/2013

Littérature française

Oeuvres complètes. Romans Tome 10 (1942-1947)

08/2013

Mouvements artistiques

Les primitifs à Bruges et à Paris, 1900-1902-1904. 2e édition

03/2023

Théologie

Correspondance 1939-1974

09/2021

Correspondance

Correspondance. 1930-1944

05/2021

Critique littéraire

Sur Arthur Rimbaud. Correspondance posthume (1901-1911)

10/2011

Beaux arts

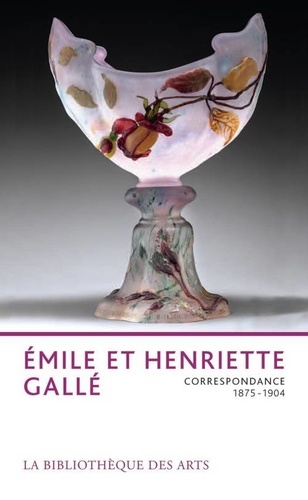

Emile et Henriette Gallé. Correspondance 1875-1904

05/2014