Georg Simmel et le champ architectural. Sociabilité urbaine, paysage et esthétisation du monde

Extraits

Sociologie

Georg Simmel et le champ architectural. Sociabilité urbaine, paysage et esthétisation du monde

11/2020

Travail social

Georg Simmel : le social en mouvement. Individualisme et modernité

11/2022

Histoire de l'architecture

Semur-en-Auxois. Le patrimoine urbain et architectural

03/2023

Sociologie

L'individualisme moderne chez Georg Simmel

09/2019

Allemand apprentissage

Berlin 1700-1929. Sociabilités et espace urbain

03/2010

Sociologie

SERVICES DE PROXIMITE ET VIE QUOTIDIENNE. De nouvelles sociabilités urbaines

11/1998

Beaux arts

Contrastes. Arpentère - Paysages et projets urbains

08/2019

Urbanisme

Regards sur le paysage urbain

04/2022

Beaux arts

La ruine et le geste architectural

11/2015

Beaux arts

Le sentiment du monde. Expérience et projet de paysage

04/2018

Sociologie

Jardins et sociabilités

07/2023

Beaux arts

Penser la qualité. La ville résiliente et sensible

01/2019

Actualité et médias

Du rimmel et des larmes

04/2009

Poésie

Le monde est un champ de proverbes

12/2014

Géographie

Morphologie urbaine. Géographie, aménagement et architecture de la ville

06/2004

Sociologie

Strasbourg, creuset des sociologies allemandes et françaises. Max Weber, Georg Simmel, Maurice Halbwachs, Georges Gurvitch

05/2019

Sociologie

L'école de Chicago. Naissance de l'écologie urbaine

06/2009

Religion

Le champ de la beauté. En voyant le monde

03/2019

Sciences historiques

Le Monde des salons. Sociabilité et mondanité à Paris au XVIIIe siècle

10/2005

Architecture

Eglises de Paris. archéologie du divin dans le paysage urbain

10/2021

Essais

De l'insistance du monde. Le paysage en cinéma

11/2022

Littérature étrangère

Sens unique. Précédé de Enfance berlinoise, et suivi de Paysages urbains

08/2013

Economie

L'esthétisation du monde. Vivre à l'âge du capitalisme artiste

03/2013

Beaux arts

Les bâtisseurs du Lavaux. Nature et patrimoine architectural

10/2019

Uurbanisme

Passage-Paysage. Edition bilingue français-anglais

10/2023

Critique

George Sand et le monde des objets

07/2021

Sociologie

Le jardin entre imaginaire, patrimoine et sociabilité

06/2019

Théâtre

Rimmel

07/1998

Sociologie

Les fondements de la sociologie de Georg Simmel. Allemagne 1858-1918, Contribution à la sociologie de la modernité

01/2019

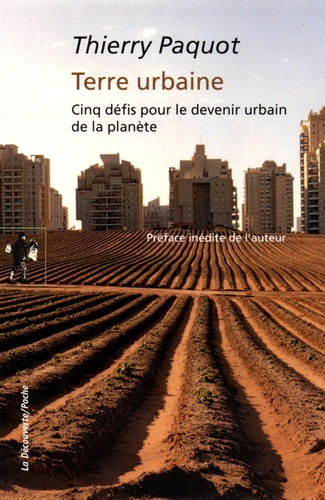

Philosophie

Terre urbaine. Cinq défis pour le devenir urbain de la planète

04/2016