Fortunes de mer et sirènes coloniales. Economie maritime, colonies et développement : la France, vers 1660-1914

Extraits

Histoire de France

Fortunes de mer et sirènes coloniales. Economie maritime, colonies et développement : la France, vers 1660-1914

10/2019

Généralités

Revue coloniale. Extrait des Annales maritimes et coloniales

12/2021

Europe

Revue maritime et coloniale

01/2023

Economie

NOGENT-LE-ROTROU ÉCONOMIE ET SOCIÉTÉ (1660-1914)

04/2014

Généralités

Economie et société, France, 1600-1715

10/2023

Histoire de France

Histoire de la France coloniale 1914-1990

08/2016

Histoire de France

La France en guerre. 1914-1918

10/2013

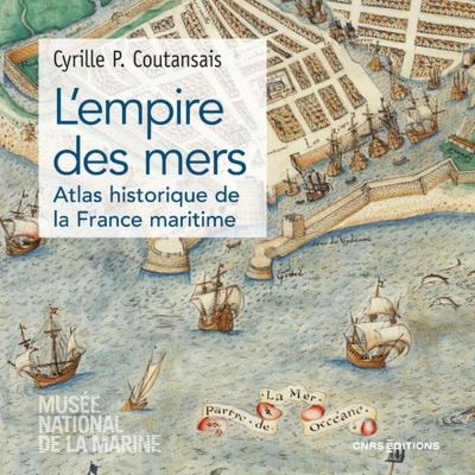

Ouvrages généraux

L'empire des mers. Atlas historique de la France maritime

09/2022

Sciences politiques

La France et la question de la Syrie. 1914-1918

10/2010

Histoire internationale

Economie de l'Algérie coloniale 1830-1954

11/2018

Sciences historiques

La Charente-Maritime dans la Grande Guerre 1914-1918

12/2018

Histoire de France

Histoire de la France coloniale. Des origines à 1914

08/2016

Environnement

Le bruit en mer. Développement des activités maritimes et protection de la faune marine

03/2022

Economie

La France en guerre économique (1914-1919)

01/2018

Sciences historiques

Histoire maritime et coloniale : XVe siècle-1815

10/2017

Sciences de la terre et de la

De la Fabrication des sucres en France et aux colonies

07/2020

Histoire de France

Guyane, 1914-1918. Une colonie et ses soldats dans la Grande Guerre

09/2014

Histoire de France

Littérature et sociétés coloniales (1850-1960)

06/2017

Esotérisme

La Franc-Maçonnerie dans les colonies (1738-1960)

09/2015

Histoire internationale

Etat, pouvoirs et contestations dans les monarchies française et britannique et dans leurs colonies . (vers 1640-vers 1780)

09/2018

Economie

Economie et développement en Afrique. La contradiction principale

11/2018

Sciences historiques

La Colonie tchécoslovaque. Une histoire de l'immigration tchèque et slovaque en France (1914-1940)

07/2011

Régionalisme

Chroniques de guerres en Roannais 1814-1914-1944

12/2014

Sciences historiques

La Meurthe-et-Moselle en 1914-1918

06/2013

Histoire de France

Mes carnets de guerre et de prisonnier 1914-1919

04/2010

Histoire de France

Les Hussards noirs de la colonie. Instituteurs africains et "petites patries" en AOF (1913-1960)

05/2018

Sciences historiques

Les enseignements maritimes de la guerre antigermanique (1919)

06/2014

Beaux arts

Voir et montrer la guerre. Images et discours d'artistes en France (1914-1918)

12/2013

Histoire de France

La France du XIXe siècle. 1814-1914

01/2014

Histoire de France

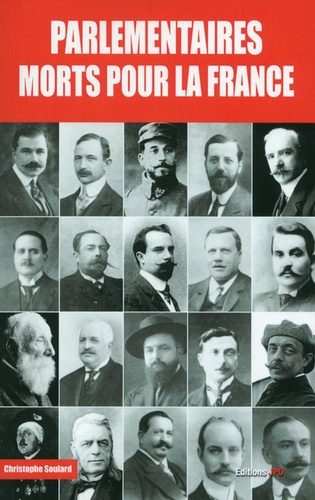

Parlementaires morts pour la France. 1914-1918

10/2017