Familles et institutions : cultures, identités et imaginaires

Extraits

Sociologie

Familles et institutions : cultures, identités et imaginaires

04/2009

Psychologie, psychanalyse

Résilience et relations humaines. Couples, familles, institution, entreprise, cultures

01/2014

Littérature française

Identité, identités

05/2015

Psychologie, psychanalyse

L'institution et les institutions. Etudes psychanalytiques

Essais

L'institution et les institutions. Etudes psychanalytiques

09/2023

Photographie

Lettres du Havre. Identités réelles et missives imaginaires

Un guide de voyage d'un nouveau genre. Une esquisse de nostalgie. Un essai sur les identités dans la ville et sur l'identité d'une ville, sur l'influence des chartes graphiques et sur la disparition des peintres en lettres. Une collection de signes, une trace. Une galerie de portraits, aussi drôles que touchants. Un hommage à la ville du Havre.

11/2012

Sciences politiques

Expérimentations démocratiques. Pratiques, institutions, imaginaires

02/2022

Sciences politiques

Expérimentations démocratiques. Pratiques, institutions, imaginaires

02/2022

Sociologie

Penser et agir en commun. Fondements et pratiques d'une éducation populaire

05/2017

Sciences historiques

Les lavoirs de la commune de La Chapelle-sous-Brançion

01/2015

Témoins

Avent 2021 et temps de Noël pour les cancres à l'école des saints. Les 10 commandements sont-ils de l'Hébreu?

10/2021

Critique littéraire

Primo Levi. Transferts culturels et identités juives

08/2018

Psychologie, psychanalyse

Famille, culture et handicap

11/2013

Ethnologie

Culture et identité au Nord-Cameroun

06/2008

Musique, danse

Verdi-Wagner. Imaginaire de l'opéra et identités nationales

09/2013

Ethnologie

Culture et dictature en Haïti. L'imaginaire sous contrôle

03/1986

Pédagogie

Cultures, savoirs et identités. Questions vives en anthropologie de l'éducation

10/2023

Sociologie

Culture du dialogue, identités et passages des frontières

11/2011

Critique littéraire

Passeurs de culture et transferts culturels

04/2015

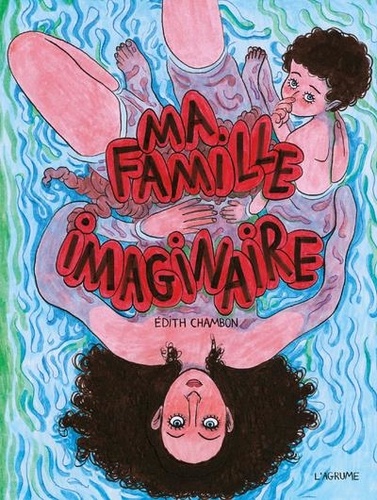

Romans graphiques

Ma famille imaginaire

10/2023

Pédagogie

Bilinguisme scolaire. Familles, écoles, identités en Bretagne

01/2020

Critique littéraire

Territoires des deux rives. Imaginaires et identités en Espagne et en Amérique latine : hommage à Jean Franco

12/2014

Sociologie

Identités et cultures. Tome 2, Politiques des différences, Edition revue et augmentée

06/2019

Sciences politiques

Qui sommes-nous ? Identité nationale et choc des cultures

08/2018

Psychologie, psychanalyse

Le bébé et sa famille. Place, identité et transformation

03/2015

Philosophie

L'institution imaginaire de la société

05/1999

Droit

Institutions et territoire

06/1993

Psychologie, psychanalyse

Violence et institutions

02/2016

Histoire des idées politiques

"L'espoir quotidien". Cultures et imaginaire politiques socialistes en France et en Italie, 1944-1949

04/2022

Ethnologie

Cultures viriles et identité féminine. Essai sur le genre en Afrique subsaharienne

02/2013