En place publique. Jean de Gascogne, crieur au XVe siècle

Extraits

Histoire de France

En place publique. Jean de Gascogne, crieur au XVe siècle

09/2013

Sciences historiques

Histoire de la Gascogne. Tome 1, Des origines au XIe siècle

09/2015

Poésie

Place publique

03/2022

Ouvrages généraux

LA SORCELLERIE AU XVe ET AU XVIe SIÈCLE PARTICULIÈREMENT EN ALSACE

02/2023

Sociologie

Place publique #84

10/2022

Histoire internationale

Le monde musulman du XIe au XVe siècle

01/2019

Histoire de France

Jean de Béthencourt. Seigneur français et roi des Canaries au XVe siècle

11/2019

Histoire de la population

Minorités, migrations, mondialisation en méditerranée - xive-xvie siècle. XIVe-XVIe siècle

12/2022

Droit

Des animaux au prétoire. XIVe-XXe siècle

05/2020

Economie

La place financière de Paris au XXe siècle. Des ambitions contrariées

02/2015

Dictionnaire français

Médailles des XVe et XVIe siècles

03/2020

Religion

Les juifs en Dauphiné aux XIVe et XVe siècles

10/2019

Histoire internationale

La Prudence au pouvoir. Florence, XIVe-XVe siècles

Italie

La Prudence au pouvoir. Florence, XIVe-XVe siècles

11/2022

Religion

Le christianisme occidental au Moyen Âge. IVe-XVe siècle

03/2004

Religion

Croire au Maghreb médiéval. La sainteté en question (XIVe-XVe siècle)

02/2019

Histoire de France

Crime et chatiment au Moyen Age. Ve - XVe siècle

01/2013

Beaux arts

Sotteville, la place publique

06/2019

Bas Moyen Age (XIVe au XVe siè

Le nom de baptême aux XVe et XVIe siècles

06/2023

Histoire de la population

Hommes et femmes en marge du XVIe au XXe siècle

06/2021

Renaissance

Peindre à Toulouse aux XVe-XVIe siècles

03/2021

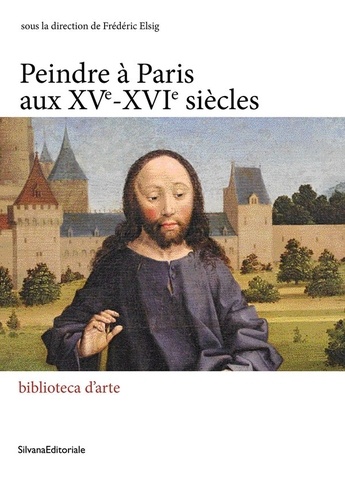

Histoire de la peinture

Peindre à Paris aux XVe-XVIe siècles

04/2024

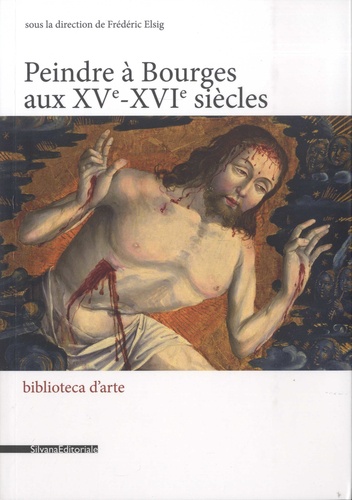

Beaux arts

Peindre à Bourges aux XVe-XVIe siècles

03/2019

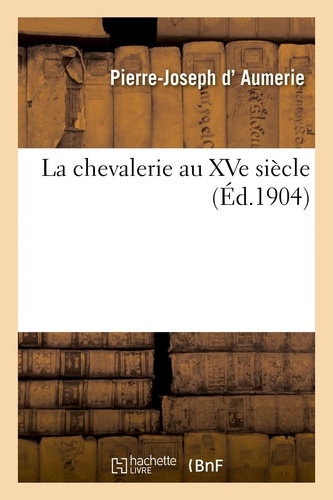

Histoire internationale

La chevalerie au XVe siècle

02/2020

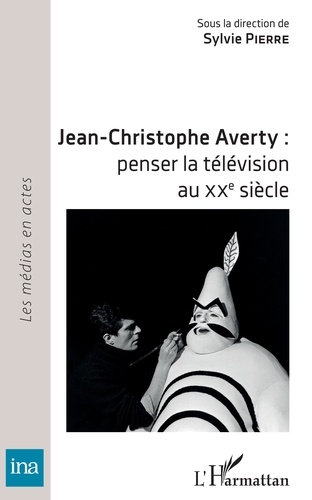

Cinéma

Jean-Christophe Averty : penser la télévision au XXe siècle

07/2019

Esotérisme

La pensée maçonnique du XIVe au XXe siècle

11/1998

Moyen Age classique (XIe au XI

Les seigneurs de Beaujeu. Xe - XVe siècle

06/2024

Histoire internationale

Histoire du Maghreb médiéval. XIe-XVe siècle

01/2021

Sciences historiques

Charivaris en Gascogne. La "morale des peuples" du 16e au 20e siècle

03/2007

Ouvrages généraux et thématiqu

La France au Moyen Age du Ve au XVe siècle. 4e édition

06/2019