Dominique Kalifa, Philippe Régnier, Marie-Eve Thérenty, Alain Vaillant

Extraits

Philosophie

Marie-Dominique Philippe

01/2014

Sociologie

La civilisation du journal. Histoire culturelle et littéraire de la presse française au XIXe siècle

01/2012

XXe siècle

Marie de Régnier

10/2022

Philosophie

Marie-Dominique Philippe, philosophe de la personne humaine

12/2014

Histoire des mentalités

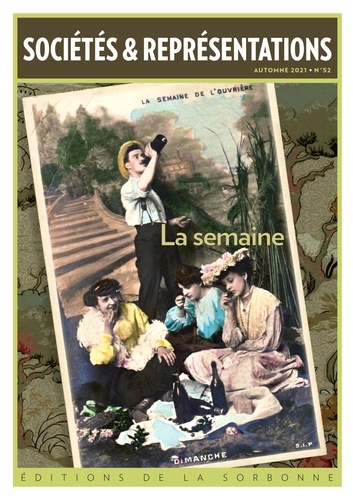

Sociétés & Représentations N° 52, automne 2021 : La semaine : découpe et usages du temps social (XIXe-XXe siècles)

11/2021

Religion

Marie-Dominique Philippe. Au coeur de l'Eglise du XXe siècle

01/2015

Critique

Sociabilités littéraires

06/2023

Religion

Le père Marie-Dominique Chenu, médiéviste

01/1997

Beaux arts

Dominique Blain. Déplacements, Edition bilingue français-anglais

11/2019

Critique littéraire

Correspondance avec Henri et Marie de Régnier (1896-1939)

11/2019

Sciences historiques

Femmes de presse, femmes de lettres. De Delphine de Girardin à Florence Aubenas

11/2019

Histoire des femmes

Femmes de presse, femmes de lettres. De Delphine de Girardin à Florence Aubenas

09/2023

Critique littéraire

La littérature au quotidien. Poétiques journalistiques au XIXe siècle

10/2007

Littérature érotique et sentim

Rosee d'eros

12/2010

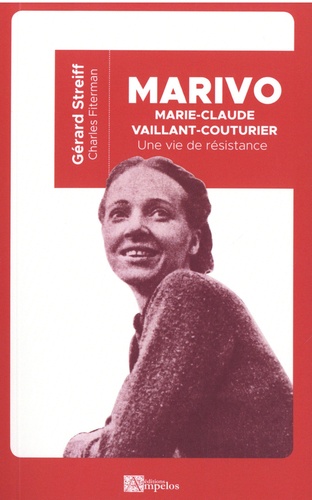

Résistance

Marivo, Marie-Claude Vaillant-Couturier. Une vie de résistance

02/2021

Revues

Cahiers Octave Mirbeau N° 28, 2021

07/2021

Déportation

On l'appelait Maïco. Marie-Claude Vaillant-Couturier, la révoltée

04/2023

Littérature française

On l'appelait Maïco. Marie-Claude Vaillant-Couturier, la révoltée

Littérature française (poches)

Dominique

11/2013

Littérature française

Dominique

01/2015

Littérature française

Dominique

08/2021

Littérature française (poches)

Dominique

09/2018

Critique littéraire

Alain

10/2012

Témoins

Coeur vaillant

06/2024

Sciences historiques

Les bas-fonds. Histoire d'un imaginaire

01/2013

Sciences historiques

Les noms d'époque. De "Restauration" à "années de plomb"

01/2020

Histoire de France

La véritable histoire de la "Belle Epoque"

01/2017

Histoire de France

L'encre et le sang. Récits de crimes et société à la Belle Epoque

10/1995

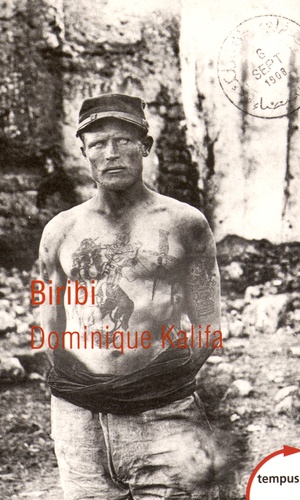

Sciences historiques

Biribi. Les bagnes coloniaux de l'armée française

01/2016

Ouvrages généraux et thématiqu

Histoire des détectives privés en France. 1832-1942

03/2021