Discours sur l'universalité de la langue française. Précédé de La Langue humaine

Extraits

Critique littéraire

Discours sur l'universalité de la langue française. Précédé de La Langue humaine

02/2013

Critique littéraire

Nouveau discours sur l'universalité de la langue française

01/1988

Littérature française (poches)

De l'universalité de la langue française

11/2014

Critique littéraire

Les discours de référence sur la langue française

12/2019

Critique littéraire

L'origine des langues. Sur les traces de la langue mère

04/2007

Critique littéraire

Conversations sur la langue française

03/2007

Littérature française

Passion de la langue française

02/2010

Critique littéraire

Histoire de la langue française

06/2002

Critique littéraire

Histoire de la langue française

03/1999

Critique littéraire

Dialogues singuliers sur la langue française

10/2016

Littérature française (poches)

La Disparition de la langue française

06/2006

Dictionnaire français

La langue française. Orthographe

08/2009

Critique littéraire

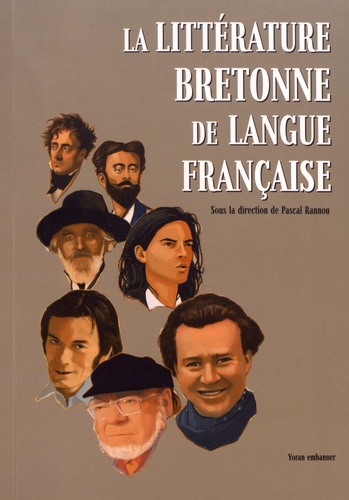

La littérature bretonne de langue française

11/2020

Linguistique

Institution de la langue francaise. 1561

08/2023

Linguistique

Institution de la langue francaise. 1558

08/2023

Critique littéraire

Nouvelle histoire de la langue française

01/2012

Littérature française

Grammaire rudimentaire de la langue française

11/2016

Dictionnaire français

Dictionnaire des synonymes de la langue française

05/2008

Histoire de la philosophie

Esthetique de langue francaise

05/2023

Linguistique

Le discours et la langue N° 12.1/2020 : Pragmatique interculturelle, médiation des langues-cultures

06/2021

Linguistique

Chronologie de l'histoire de la langue française

06/2022

Critique littéraire

De quel amour blessée. Réflexions sur la langue française

10/2014

Traduction

De langue à langue. L'hospitalité de la traduction

03/2022

Linguistique

La story de la langue française. Ce que le français doit à l'anglais et aux autres langues...et vice-versa

04/2022

Matières enseignées

Manuel de langue gotique. La langue des Goths

01/2022

Pédagogie

L'enseignement des langues vivantes étrangères à l'école. Impacts sur le développement de la langue maternelle

06/2010

Littérature française

Sur le bout de la langue

08/2019

Littérature française

Sur le bout de la langue

10/2021

Littérature française

La comédie humaine. L'élixir de longue vie

02/2023

Linguistique

Langues des familles et langues de l'école. 56 Du plurilinguisme sociétal à la langue de scolarisation - 2021 - 56.2

11/2022