Dictionnaire des combattants de la Manche "morts pour la France" 1914-1918. 2 volumes, 2e édition

Extraits

Histoire de France

Dictionnaire des combattants de la Manche "morts pour la France" 1914-1918. 2 volumes, 2e édition

05/2015

Histoire de France

Parlementaires morts pour la France. 1914-1918

10/2017

Romans historiques (poches)

Morts pour la France Intégrale : Tome 1, Le chaudron des sorcières (1913-1915) ; Tome 2, Le feu de l'enfer (1916-1917) ; Tome 3, La marche noire (1917-1944)

04/2014

Première guerre mondiale

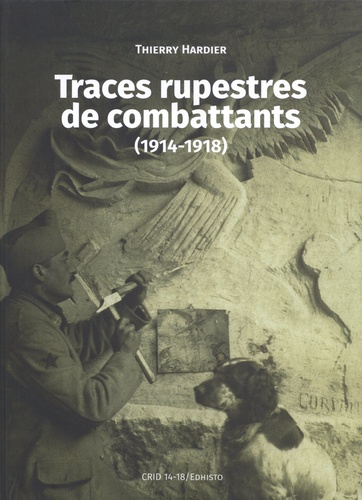

Traces rupestres de combattants (1914-1918)

07/2021

Religion

A nos morts ignorés. Les musiciens et la grande guerre XV

11/2015

Histoire de France

L'odyssée des combattants sénégalais (1914-1918)

12/2014

Histoire de France

Dictionnaire de la Grande Guerre. 1914-1918

12/2013

Histoire de France

Dictionnaire de la Grande Guerre 1914-1918

10/2008

Histoire militaire

Combattants français en Palestine. 1917-1918

05/2022

Histoire de France

La France en guerre. 1914-1918

10/2013

Documentaires jeunesse

1914-1918

09/1998

Histoire de France

Dictionnaire de la Der des Der. Les mots de la Grande Guerre (1914-1918)

04/2014

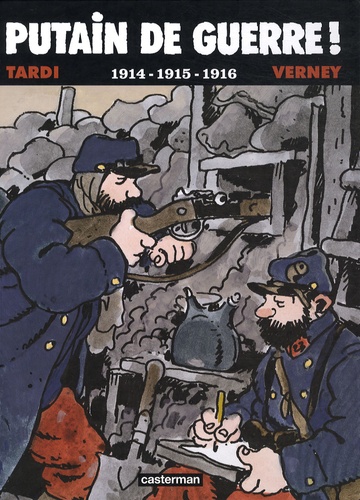

BD tout public

Putain de guerre ! Tome 1 : 1914-1915-1916

11/2008

Critique littéraire

Cahiers 1894-1914. Tome 11, 1911-1912

06/2009

Critique littéraire

Cahiers 1894-1914. Tome 10, 1910-1911

06/2006

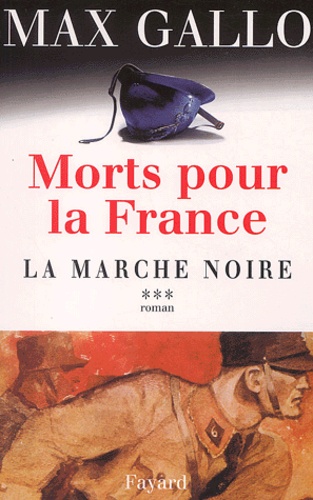

Romans historiques

Morts pour la France. Tome 3, La marche noire (1917-1944)

09/2003

Histoire de France

Quelques vérités sur la guerre de 1914-18. Deux frères, Joseph et Césaire, "Morts pour la France"

06/2017

Histoire de France

La guerre des enfants. 1914-1918, 2e édition

09/2004

Poésie

L'Omelette rouge

05/2011

Littérature française

Anecdotiques. Volume 2, Avril 1914 - Novembre 1918

11/2017

BD tout public

Putain de guerre ! : 1917-1918-1919. Avec 1 DVD

10/2009

Régionalisme

Lyon. 1914-1918

10/2015

Sciences historiques

Rouen 1914-1918

07/2014

Histoire de France

Marseille 1914-1918

09/2014

Généralités

Hartmannswillerkopf. 1914-1918

07/2022

Histoire de France

Prisonniers 1914-1918

08/2013

Histoire de France

Larodde 1914-1918

10/2018

Première guerre mondiale

Reconnaître (1914-1918)

04/2022

Sciences politiques

La France et la question de la Syrie. 1914-1918

10/2010

Histoire de France

Les batailles des monts de Champagne 1914-1918

12/2018