Correspondance. 1901-1950

Extraits

Critique littéraire

Correspondance 1903-1905

01/1979

Critique littéraire

Correspondance 1951-1990

10/2012

Littérature étrangère

Correspondance (1910-1954)

03/1987

Beaux arts

Correspondance croisée 1910-1955

02/2015

Droit

Le droit à la lumière de Bergson : mémoire et évolution

07/2013

Critique littéraire

Correspondance. 1901-1950

06/1993

Critique littéraire

Une amitié tenace. Correspondance 1910-1957

05/2010

Critique littéraire

Correspondance générale. Tome 10, 1951-1958

11/2006

Critique littéraire

Correspondance. (1920-1950)

12/2019

Sciences historiques

Rennes : 1900-1950

08/2014

Critique littéraire

Correspondance 1911-1931

12/2019

Critique littéraire

Correspondance. 1910-1919

03/2014

Critique littéraire

Correspondance. 1888-1951

11/2019

Correspondance

Correspondance (1876-1900)

11/2021

Littérature française

Correspondance 1883-1900

04/2012

Critique littéraire

Correspondance. 1905-1944

05/2009

Littérature française

D'Hadrien à Zénon. Correspondance 1951-1956

05/2004

Critique littéraire

Correspondance 1920-1931

02/2003

Correspondance

Correspondance 1941-1958

06/2022

Critique littéraire

Correspondance (1941-1957)

09/2013

Critique littéraire

Correspondance. 1921-1970

01/2000

Critique littéraire

Correspondance (1908-1920)

10/1963

Littérature française

Discours, 1905-1911

02/2023

Correspondance

Lettres à sa famille. Correspondances croisées 1908-1951

03/2021

Littérature française

Le roman de Tristan et Iseut (1900-1905)

05/2022

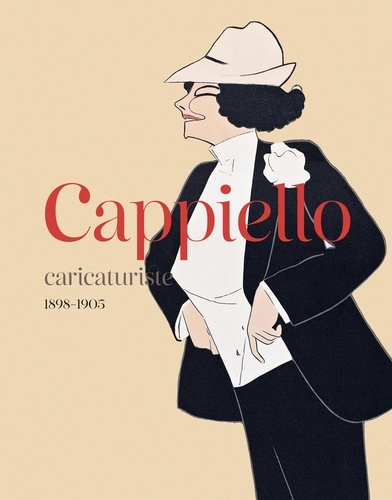

Dessin

Cappiello. Caricaturiste (1898-1905)

05/2024

Critique littéraire

CORRESPONDANCE 1895-1950. Tome 2, 1907-1950

10/1996

Critique littéraire

Correspondance. 1920-1959

12/2017

Critique littéraire

Correspondance. 1920-1959

02/2020

Critique littéraire

Correspondance 1920-1957

12/2010