CORRESPONDANCE. Tome 1, 1915-1928

Extraits

Littérature étrangère

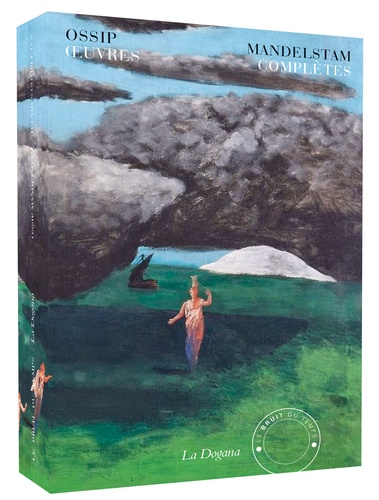

Oeuvres complètes. Coffret en 2 volumes : Oeuvres poétiques ; Oeuvres en prose

03/2018

Poésie

L'Omelette rouge

05/2011

Critique littéraire

CORRESPONDANCE. Tome 1, 1915-1928

05/1992

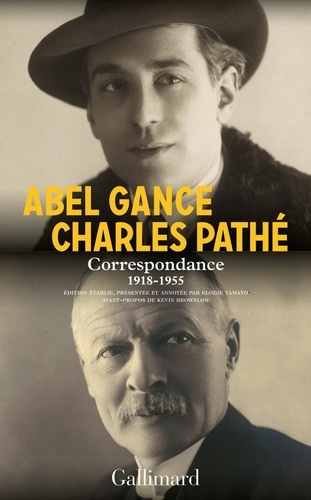

Cinéastes, réalisateurs

Correspondance 1918-1955

06/2021

Philosophie

Correspondance 1925-1935

04/2004

Critique littéraire

Correspondance 1928-1968

11/2013

Psychologie, psychanalyse

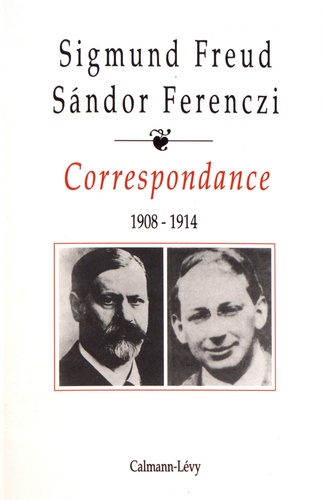

Correspondance. Tome 1, 1908-1914

04/1994

Critique littéraire

Correspondance 1915-1975

10/2009

Critique littéraire

Correspondance 1920-1927

09/2015

Critique littéraire

Correspondance 1938-1958

05/2002

Critique littéraire

Correspondance 1926-1968

11/2002

Critique littéraire

Correspondance (1908-1920)

10/1963

Critique littéraire

Correspondance 1921-1968

04/2012

Histoire internationale

Pages intimes, correspondance et journal, 1925-1926

02/2020

Critique littéraire

Correspondance. (1919-1938)

12/2019

Correspondance

Correspondance 1913-1948

01/2023

Critique littéraire

Correspondance. 1911-1924

07/1994

Littérature française

CORRESPONDANCE 1920-1935

01/1971

Critique littéraire

Correspondance 1914-1922

10/2013

Critique littéraire

Correspondance 1919-1968

11/2011

Critique littéraire

Correspondance. 1914-1919

06/2019

Critique littéraire

Correspondance 1925-1939

10/2003

Critique littéraire

Correspondance. 1910-1919

03/2014

Critique littéraire

Correspondance. 1919-1935

05/2019

Correspondance

Correspondance, 1918-1962

11/2021

Freud

Correspondance. 1925-1939

10/2022

BD tout public

Krazy Kat Tome 1 : 1925-1929

10/2012

Histoire de France

Carnets de Guerre et correspondances 1914-1918

12/2012

Critique littéraire

Correspondance générale. Tome 4, 1926-1929

11/1987

Documentaires jeunesse

1914-1918

09/1998