Blaise Cendrars - Raymone Duchâteau . Correspondance 1937-1954

Extraits

Critique littéraire

Blaise Cendrars - Raymone Duchâteau . Correspondance 1937-1954

11/2015

Critique littéraire

Correspondance. 1934-1950

01/1985

Critique

Blaise Cendrars

04/2024

Lycée parascolaire

L'or, Blaise Cendrars

01/1991

Biographies

Blaise Cendrars. Philosophe postmoderne

10/2023

Lecture 6-9 ans

Poèmes de Blaise Cendrars

10/2013

Correspondance

Correspondance 1896-1934

05/2021

Correspondance

Correspondance. 1957-1982

06/2023

Critique littéraire

Correspondance (1941-1957)

09/2013

Critique littéraire

Correspondance. 1934-1968

01/2011

Critique littéraire

Correspondance 1920-1957

12/2010

Critique littéraire

Correspondance 1939-1947

12/2000

Critique littéraire

Blaise Cendrars & L'Homme foudroyé

11/2019

Critique littéraire

L'or de Blaise Cendrars

01/1991

Critique littéraire

Correspondance croisée (1935-1954)

09/2019

Critique littéraire

Correspondance avec ses amis Bénisti 1934-1958

10/2019

Critique littéraire

Potlatch (1954-1957)

10/1996

Critique littéraire

Carnets inédits 1947, 1950, 1951. Suivi de Pages 1934-1948

03/2006

Sciences historiques

Correspondance. Volume 2, De Strasbourg à Paris (1934-1937)

01/2004

Poésie

L'Omelette rouge

05/2011

Critique littéraire

Correspondance 1938-1958

05/2002

Théologie

Correspondance 1939-1974

09/2021

Critique littéraire

Correspondance 1907-1924

09/1984

Psychologie, psychanalyse

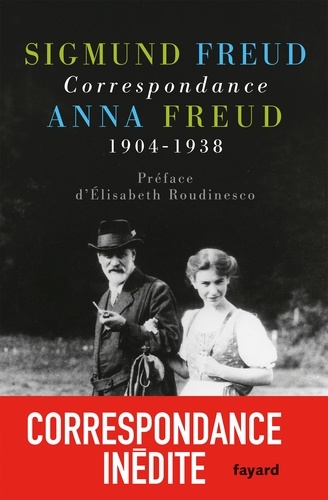

Correspondance. 1904-1938

10/2012

Beaux arts

Correspondance 1917-1944

10/2019

Correspondance

Correspondance. 1930-1944

05/2021

Ouvrages généraux

Leçon inaugurale faite au COLLÈGE DE FRANCE le 2 Décembre 1941

11/2022

Ouvrages généraux

Leçon inaugurale faite au Collège de France le 2 décembre 1941

04/2022

Critique littéraire

Correspondance (1904-1914). Tome 2, Juin 1907-Juillet 1914

01/1991

Sciences politiques

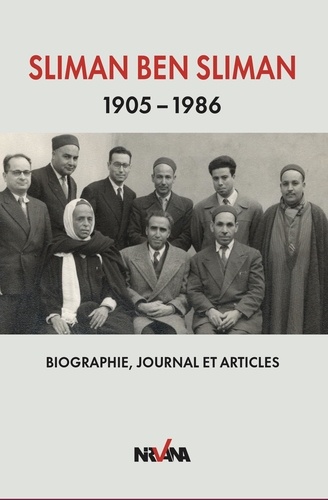

Sliman Ben Sliman 1905-1986. Biographie, journal et articles

06/2023