Bernard Stiegler, Marc Crépon, George Collins, Catherine Perret

Extraits

Ouvrages généraux

Amitiés de Bernard Stiegler

04/2021

Philosophie

Réenchanter le monde. La valeur esprit contre le populisme industriel

10/2008

Revues

Etudes digitales N° 9, 2020-1 : Capitalocène et plateformes. Hommage à Bernard Stiegler

05/2021

Livres 3 ans et +

Georges le rouge-gorge

11/2016

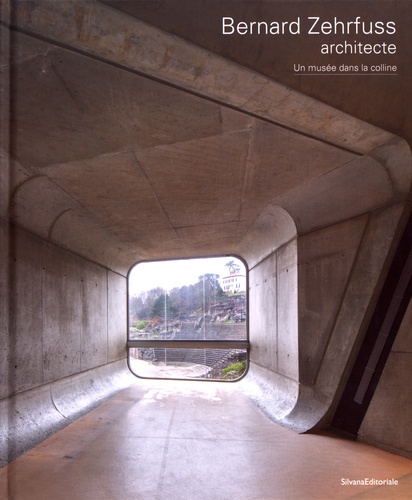

Architectes

Bernard Zehrfuss, architecte. Un musée dans la colline

02/2021

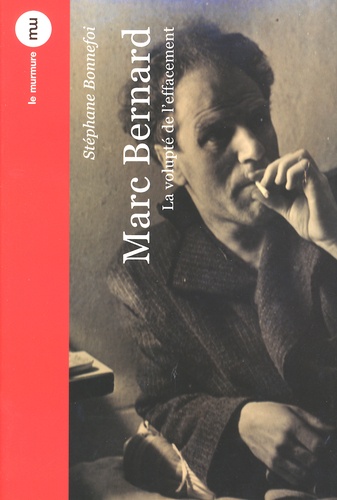

Critique littéraire

Marc Bernard. La volupté de l'effacement

04/2016

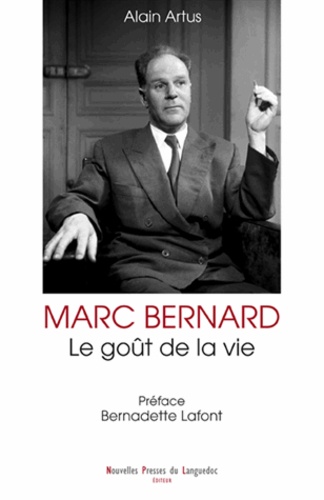

Critique littéraire

Marc Bernard. Le goût de la vie

05/2013

Chanson française

Pierre Perret Illustré

09/2021

Théâtre - Pièces

Créon roi

02/2023

Petits classiques parascolaire

George Dandin ou le mari confondu

Petits classiques parascolaire

George Dandin. Ou le Mari confondu

Angélique tombera-t-elle dans les pièges que lui tend son mari jaloux ? Cet ouvrage propose : - le texte intégral conforme à l'édition des Grands Ecrivains de la France, - des notes explicatives, - des questionnaires au fil du texte, - un appareil pédagogique comprenant des bilans, des documents sur l'oeuvre et son auteur, ainsi qu'un parcours thématique.

06/2006

Littérature française

George Dandin ou le Mari confondu

04/2023

Théâtre - Pièces

George Dandin ou Le Mari confondu

06/2024

Littérature française (poches)

Le retour de Perret

11/2019

Cuisine familiale

Le petit Perret gourmand

04/2023

Philosophie

La technique et le temps. La faute d'Epiméthée ; La désorientation ; Le temps du cinéma et la question du mal-être suivi de Le nouveau conflit des facultés et des fonctions dans l'Anthropocène

10/2018

Philosophie

La télécratie contre la démocratie. Lettre ouverte aux représentants politiques

10/2008

Sociologie

La vérité du numérique. Recherche et enseignement supérieur à l'ère des technologies numériques

07/2018

Sociologie

Le nouveau génie urbain

06/2020

Philosophie

Dans la disruption. Comment ne pas devenir fou ? Suivi d'un Entretien sur le christianisme

02/2018

Philosophie

Confiance, croyance, crédit dans les mondes industriels

08/2012

Philosophie

De la misère symbolique

03/2013

Philosophie

Prendre soin. Tome 1, De la jeunesse et des générations

02/2008

Philosophie

Ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. De la pharmacologie

10/2010

Sciences politiques

Pharmacologie du Front national. Suivi du Vocabulaire d'Ars Industrialis

03/2013

Sociologie

La toile que nous voulons. Le web néguentropique

10/2017

Sociologie

La société automatique. Tome 1, L'avenir du travail

03/2015

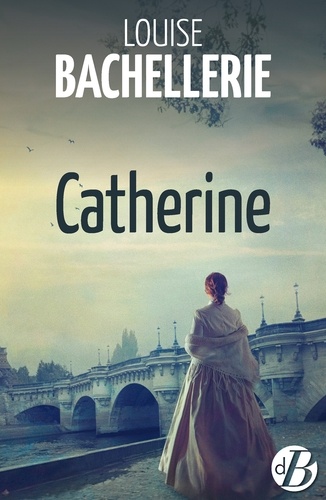

Romans de terroir

Catherine

12/2017

Littérature française

Catherine

02/1984

Romans historiques

Catherine

03/2019