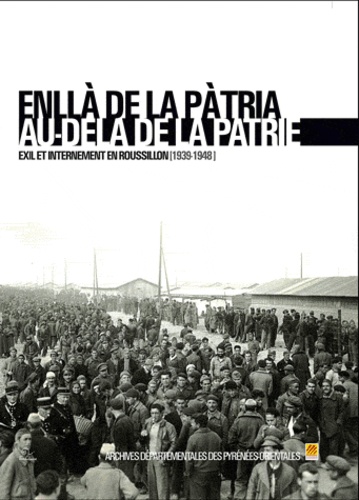

Au-delà de la patrie. Exil et internement en Roussillon (1939-1948)

Extraits

Sciences historiques

Au-delà de la patrie. Exil et internement en Roussillon (1939-1948)

10/2011

Histoire de France

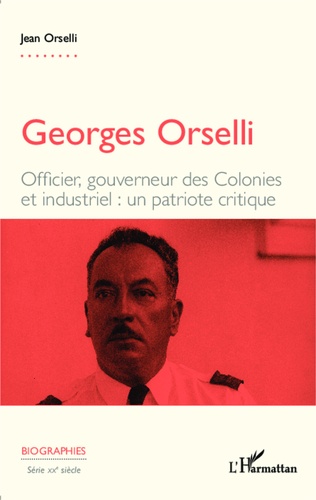

Georges Orselli. Officier, gouverneur des colonies, industriel : un patriote critique

10/2014

Histoire de France

La France des camps. L'internement, 1938-1946

03/2002

Ouvrages généraux

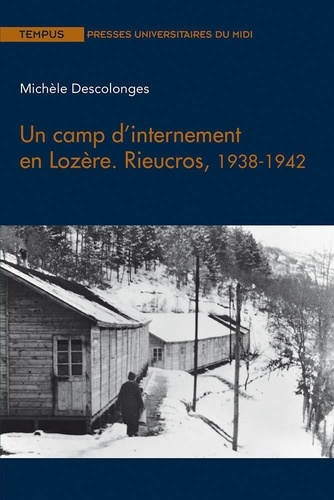

Un camp d'internement en Lozère. Rieucros, 1938-1942

02/2022

Littérature étrangère

Oeuvres complètes. Coffret en 2 volumes : Oeuvres poétiques ; Oeuvres en prose

03/2018

Sciences historiques

Exodes, exils et internements dans les Basses-Pyrénées (1936-1945)

10/2014

Littérature française

Oeuvres complètes. Volume 28, Romans Tome 10 (1942-1947)

08/2013

Littérature française

Oeuvres complètes. Romans Tome 10 (1942-1947)

08/2013

BD tout public

Wotan Intégrale : Tome 1, 2 et 3 : 1939-1940 ; 1941-1943 ; 1943-1945

04/2014

Sciences historiques

Exils et migration. Italiens et Espagnols en France, 1938-1946

09/1998

Histoire de France

La France et les Français en 1938-1939

01/1978

Histoire de France

Bil Spira. De Vienne-la-Rouge aux camps d'internement français

05/2011

Histoire de France

Les Juifs au camp de Rivesaltes : internement et déportation (1941-1942)

04/2014

Sciences politiques

Sliman Ben Sliman 1905-1986. Biographie, journal et articles

06/2023

Histoire de France

Mulsanne, parcours pour mémoire. Camp d'internement (1939-1948) en Sarthe

10/2019

Récits de voyage

Aventures au Groenland (1934-1938)

01/2019

Histoire de France

Nouvelle histoire de la France contemporaine. Tome 12, Victoire et frustrations 1914-1929

10/2005

Photographie

Henri Cartier-Bresson. Chine 1948-1949 / 1958, Textes en français et anglais

10/2019

Critique littéraire

Dieu et la NRF, 1909-1949

François Mauriac fut du nombre, et depuis la NRF qui était proche, vinrent aussi Jacques Copeau, Du Bos, Ghéon, Rivière. C'est que ce Port-Royal avait son Saint-Cyran, également austère mais d'une orthodoxie à toute épreuve, l'abbé Altermann, converti devenu convertisseur, qui officiait le dimanche. Il confessait, conseillait, dirigeait, on ne résistait guère à son zèle et à son autorité. En voisin, rue Vaneau, Gide put observer cette contagion dont il se protégea sans peine, qui souvent l'irritait.

L'abbé Altermann et Gide se rencontrèrent, sans se convaincre bien entendu, mais paraissant s'estimer, petit dialogue entre le Diable et Dieu, courtois pour une fois". José Cabanis.

03/1994

Biographies

Sous le soleil de l'exil. Georges Bernanos au Brésil 1938-1945

06/2023

Histoire du judaïsme

Les forces de vie des exilés. Témoignages historiques et thématiques intemporelles

02/2021

Ouvrages généraux

Exils de guerre 1939-1945

03/2022

Critique littéraire

Correspondance. (1919-1938)

12/2019

Philosophie

Correspondance 1929-1949

06/2016

Ouvrages généraux

Camps d'internement en France, 1939-1940. La drôle de guerre des "indésirables" français

06/2021

Critique littéraire

Correspondance 1938-1958

05/2002

Littérature étrangère

Journal 1946-1949

12/1964

Critique littéraire

Ecrire en exil. Les écrivains étrangers en France 1919-1939

02/2013

Récits de voyage

Carnets de voyages en Albanie (1931-1938)

02/2018

Sciences historiques

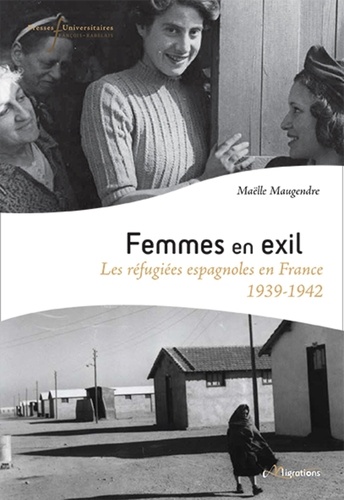

Femmes en exil. Les refugiées espagnoles en France (1939-1942)

01/2019