Arnaud de Brescia dans les sources du XIIe siècle

Extraits

Religion

Arnaud de Brescia dans les sources du XIIe siècle

01/1993

Musique, danse

Philologie et Musicologie. Des sources à l'interprétation poético-musicale (XIIe-XVIe siècle)

11/2019

Sciences historiques

Histoire des universités. XIIe-XXIe siècle

08/2012

Religion

Le monde cistercien danois du XIIe siècle au début du XIVe siècle. A la lumière des sources narratives

12/2018

Histoire de France

Des chrétiens contre les croisades XIIe-XIIIe siècle

01/2013

Théâtre - Essais

Transparences du passé. Les théâtres de la catastrophe (XVIe-XVIIe siècles/XXe-XXIe siècles)

11/2023

Beaux arts

Catalogue d'estampes des XVIe, XVIIe et XIXe siècles

01/2021

Histoire de la philosophie

Les confins incertains de la nature (XIIe-XVIe siecle)

06/2021

Italie

Le temps des Italies. XIIe-XIXe siècle

04/2023

Droit

L'adoption dans le droit savant du XIIe au XVIe siècle

07/1998

Moyen Age - Critique littérair

Les semblances du vêtement dans le roman français des XIIe et XIIIe siècles

07/2021

Sciences historiques

Les amours paysannes (XVIe-XIXe siècle)

04/1993

Histoire littéraire

Histoire des orientalistes de l'Europe, XIIe-XIXe siècle

03/2023

Sciences historiques

Ecritures grises. Les instruments de travail des administrations (XIIe-XVIIe siècle)

12/2019

Afrique occidentale

Les bandits de la Sénégambie. XIXe-XXIe siècle

03/2021

Critique littéraire

Les liens humains dans la littérature (XVIe-XVIIe siècles)

09/2012

Histoire de la population

Minorités, migrations, mondialisation en méditerranée - xive-xvie siècle. XIVe-XVIe siècle

12/2022

Critique littéraire

Aiol. Chanson de geste (XIIe-XIIIe siècles)

08/2019

Monographies

Au stade !. Une histoire du sport dans les Hauts-de-Seine (XIXe-XXIe siècle)

06/2024

Critique littéraire

Lais féeriques des XIIe et XIIIe siècles

08/1992

Histoire internationale

Apports des traditions dans les successions royales Merina . Madagascar XVIe-XIXe siècle

04/2014

Littérature française

Contes et legendes des troubadours XIIe-XIIIe siècle

01/2014

Italie

Notables et notabilité dans le contado florentin des XIIe-XIIIe siècles

02/2023

Religion

Les protestantismes en Lorraine (XVIe-XXIe siècle)

02/2019

XVIe siècle

L'humanisme dans les anciens Pays-Bas XVIe-XVIIe siècles

12/2023

Sciences historiques

Générations historiennes. XIXe-XXIe siècle

10/2019

Histoire des mentalités

PEURS URBAINES - XVIe-XXIe SIÈCLE

10/2022

Moyen Age classique (XIe au XI

Les vicomtes de Châtellerault. Une puissance discrète (XIIe-XIIIe siècles)

12/2023

Sciences historiques

Histoire de la pédophilie. XIXe-XXIe siècle

04/2014

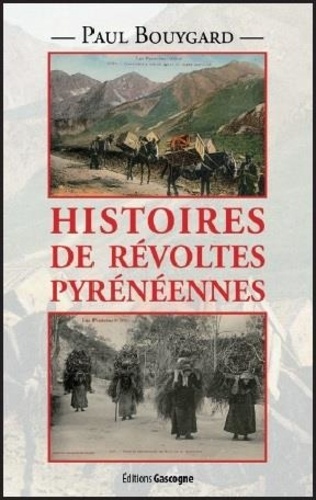

Histoire régionale

Histoires de révoltes pyrénéennes. XVIe-XIXe siècle

06/2022