1917. La paix impossible

Extraits

Histoire de France

1917. La paix impossible

10/2015

Littérature française (poches)

Pain de soldat. 1914-1917

10/1995

Sciences politiques

1914-1918, cent ans après, la paix !

05/2018

ouvrages généraux

Munich 1938. La paix impossible

03/2024

Histoire de France

Guerre inachevée, paix manquée 1914-1918

10/2017

Première guerre mondiale

La paix dans la guerre. Espoirs et expériences de paix (1914-1919)

03/2022

Religion

A nos morts ignorés. Les musiciens et la grande guerre XV

11/2015

Actualité et médias

L'impossible paix en méditerranée

03/2019

Histoire de France

1918. Demain la paix ?

06/2019

Petits classiques parascolaire

Calligrammes. Poèmes de la paix et de la guerre (1913-1916)

04/2014

Histoire de France

1915, l'impossible percée

10/2015

Histoire de France

1914-1918 Picardie, l'impossible oubli. Edition français-anglais-allemand

06/2015

Critique littéraire

Carnets (1914-1917)

11/2001

Critique littéraire

Cahiers 1894-1914. Tome 11, 1911-1912

06/2009

Critique littéraire

Cahiers 1894-1914. Tome 10, 1910-1911

06/2006

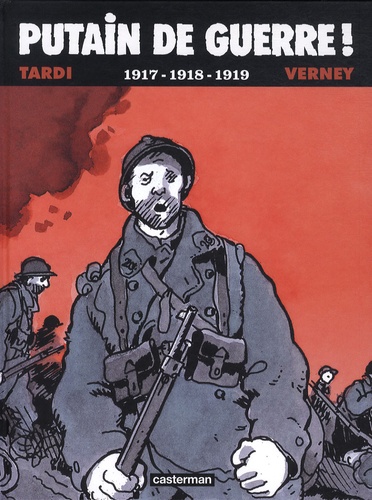

BD tout public

Putain de guerre ! : 1917-1918-1919. Avec 1 DVD

10/2009

Histoire internationale

Les défenseurs de la paix. 1899-1917

11/2018

BD tout public

Putain de guerre ! Tome 1 : 1914-1915-1916

11/2008

Histoire de France

1914 - 1917 Autres regards

06/2014

Europe

Les bolchéviki, 1917-1919

02/2023

Romans historiques

Perdre la paix. Keynes, Paris, 1919

09/2015

Documentaires jeunesse

1914-1918

09/1998

Correspondance

Lettres à Delphine

11/2023

Histoire internationale

La question de Palestine. Tome 5, La paix impossible (1982-2001)

09/2015

Critique littéraire

Correspondance croisée 1890-1917. Tome 4, 1913-1917

09/2015

Romans graphiques

Alfred Nobel. Le prix de la Paix

10/2021

Histoire de France

1919-1939. De la paix au péril

01/2010

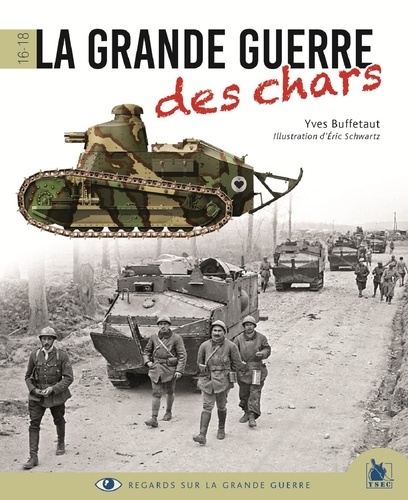

Sciences historiques

La Grande Guerre des chars

07/2019

Littérature française

Les heures longues. 1914-1917

06/1984

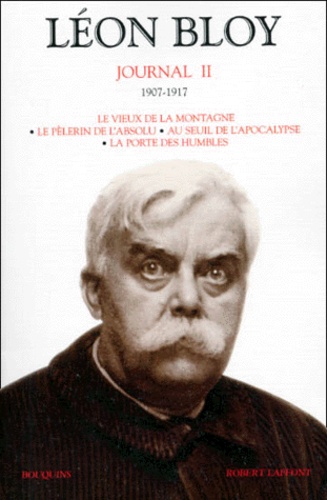

Critique littéraire

Journal. Tome 2, 1907-1917

11/1999