Les formes du visible. Une anthropologie de la figuration

Extraits

Ethnologie et anthropologie

Les formes du visible. Une anthropologie de la figuration

Ethnologie et anthropologie

Les formes du visible

09/2023

Contes et nouvelles

Figurations avec paysages ou les formes du divers. Courtes nouvelles / Essai

07/2023

Religion

Les guerres de la Vierge. Une anthropologie des apparitions

10/2003

Histoire de l'art

Une histoire du flou - Aux frontières du visible. AUX FRONTIÈRES DU VISIBLE

10/2022

Philosophie

Poétique du possible. Phénoménologie herméneutique de la figuration

10/1984

Littérature française

Visible la nuit

08/2014

Histoire de la psychologie

Les formes de la croyance

10/2021

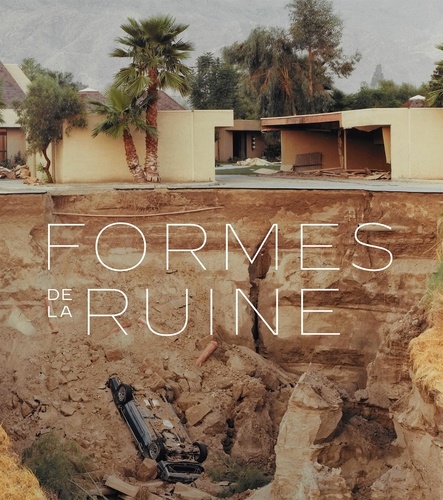

Histoire de l'art

Les formes de la ruine

02/2024

Marketing

La main visible des marchés

02/2022

Poésie

Figurations de l'image

03/2004

Esotérisme

Au-delà du visible

03/2019

Ethnologie

Pour une anthropologie historique de la nature

02/2019

Sociologie

Eclats de voix. Une anthropologie des voix

09/2011

Ethnologie

La terre de l'insolence. Une anthropologie des conflits

09/2018

Ethnologie

Dans la détresse. Une anthropologie de la vulnérabilité

01/2019

Policiers

(In)visible

05/2017

Sciences historiques

Genre et éducation. Former, se former, être formée au féminin

02/2010

Essais

La cité. Une anthropologie photographique

04/2023

Ethnologie

Pour une anthropologie des images

10/2004

Ethnologie

Croquemort. Une anthropologie des émotions

10/2009

Ethnologie

Les doigts coupés. Une anthropologie féministe

07/2018

Philosophie

Rire. Une anthropologie du rieur

11/2018

Livres 0-3 ans

Les formes

10/2019

Livres 0-3 ans

Les formes

06/2019

Coloriage, gommettes et autoco

Les formes

05/2021

Beaux arts

Les formes

06/2021

Formes

Les formes

05/2021

Formes

Les formes

05/2021

Livres rabats, tirettes

Les formes

08/2021