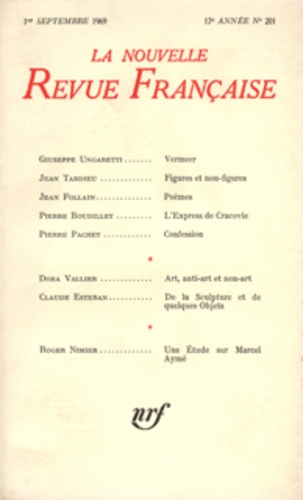

La Nouvelle Revue Française N° 201 sept 1969

Giuseppe Ungaretti, Vermeer Jean Tardieu, Figures et non-figures Jean Follain, Poèmes Jacques Boudillet, L'express de Cracovie Pierre Pachet, Confession Dora Vallier, Art, anti-art et non-art Claude Esteban, De la sculpture et de quelques objets Roger Nimier, Une étude sur Marcel Aymé Chroniques : Peter Brooks, Nouvelle critique et critique nouvelle aux Etats-Unis Henri Thomas, Jean Follain : ciel appris, ciel vivant Jean Blot, Henri Thomas Michel Gresset, Un Faulkner féerique Maurice Pinguet, Le Nô et la scène du désir Dominique Noguez, Prenez garde au cinéma Notes : la poésie : Pierre Chappuis, Voir, par Pierre Torreilles (Le Seuil) Alain Bosquet, Neige exterminatrice, par Christian Bachelin (Guy Chambelland) Notes : littérature et essais : Jean Follain, Monplaisir... En Histoire, par Paul Morand (Gallimard) Michel Léturmy, La Foudre de Dieu, par Marcel Moré (Gallimard) Jean Blot, L'aventure d'un pauvre chrétien, par Ignazio Silone (Calmann-Lévy) Jean Duvignaud, Cent mille provinciaux au XVIIe siècle, par Pierre Goubert (Flammarion) Roger Judrin, Vie de Lavoisier, par Léon Velluz (Plon) Michèle Pirazzoli-t'Serstevens, Claudel et l'univers chinois, par Gilbert Gadoffre (Gallimard) Notes : romans français : Jean Blot, La deuxième mort de Ramón Mercader, par Jorge Semprun (Gallimard) Lionel Mirisch, Creezy, par Félicien Marceau (Gallimard) Willy de Spens, Printemps au parking, par Christiane Rochefort (Grasset) Patrick de Rosbo, Le corps, par Dominique Rolin (Denoël) Lionel Mirisch, La Façade et autres miroirs, par Georges Piroué (Denoël) Notes : romans étrangers : Claude Michel Cluny, Mémoires d'un Italien, par Ippolito Nievo (Librairie Klincksieck) Jean-Claude Schneider, Un fils dévoyé, par Renate Rasp (Gallimard) Notes : les arts : Renée Boullier, L'art et la musique (Galerie des Beaux-Arts de Bordeaux) Notes : les spectacles : Robert Abirached, Les Dialogues, de Ruzante (Théâtre des Nations) ; La Moscheta, de Ruzante (Théâtre du Huitième) ; Odipe-Roi, de Sophocle (Mai de Malakoff) Claude Michel Cluny, La Femme infidèle, de Claude Chabrol Lu et vu : Georges-Emmanuel Clancier, Signatures de l'espace, par Raymond Datheil (Caractères) Claude Michel Cluny, Poésie et prose, d'Edwin Muir (Seghers) Jean Grosjean, Le mythe de l'éternel retour, par Mircea Eliade (Gallimard) Alain Clerval, Le Jéroboam, par Didier Martin (Gallimard) Willy de Spens, Comprenne qui pourra, par Roger Bésus (Plon) Jean Grosjean, Quatrième Festival international du film militaire (Versailles) Dominique Noguez, Thérèse et Isabelle, de Radley Metzger.

09/1969