Histoire des protestants en France (XVIe-XXIe siècle)

Extraits

Histoire rurale

Histoire des modernisations agricoles au XXe siècle

06/2021

Littérature étrangère

Catalogue d'estampes des XVIe, XVIIe et XIXe siècles d'oeuvres de Barye, Bracquemond, Canaletto

06/2020

Pédagogie

Histoire de l'éducation N° 150/2018 : Pour une histoire renouvelée des élèves (XVIe-XXIe siècles). Volume 1, Approches historiographiques

09/2019

Histoire internationale

La France-Turquie. La Turquie vue de France au XVIe siècle

06/2013

Beaux arts

Catalogue d'objets de curiosité des XIVe, XVe, XVIe et XVIIe siècles. Vente, 13 juin 1866

12/2020

Sociologie

Le Nombre des hommes. La mesure de la population et ses enjeux (XVIe-XXIe siècle)

06/2022

Archives, paléographie

Chartistes en Asie. Science historique et patrimoine au lointain (XIXe-XXIe siècle)

07/2021

Histoire de la médecine

La France et ses médecins dans les océans Indien et Pacifique du XVIe au XIXe siècle

01/2022

Economie

Histoire économique de la France au XXe siècle, 1914-1997

05/1998

Sciences politiques

L'Afrique des savoirs au sud du Sahara (XVIe-XXIe siècle). Acteurs, supports, pratiques

03/2012

Sciences historiques

Les Africaines. Histoire des femmes d'Afrique subsaharienne du XIXe au XXe siècle

01/2013

Afrique sub-saharienne

Un espace de rencontre en Sénégambie : le Saalum. (XVIe - XIXe siècle)

02/2022

Sciences historiques

Le coût des études. Modalités, acteurs et implications sociales XVIe-XXe siècle

03/2012

Théâtre

Rendre accessible le théâtre étranger (XIXe-XXIe siècles)

05/2017

Histoire et Philosophiesophie

Artefact N° 13/2020 : Ingénieurs et entreprises (XIXe-XXIe siècle)

01/2021

Généralités

Découvertes et explorations du XVIe au XIXe siècle. 5e édition

03/2023

Sciences historiques

Hésingue aux XIXe et XXe siècles

04/2019

Beaux arts

Graffitis. Inscrire son nom à Rome (XVIe-XIXe siècle)

10/2014

Histoire internationale

Le Moyen-Orient par les textes. XIXe-XXIe siècle

06/2011

Ethnologie et anthropologie

Vivre en Algérie. Du XIXe au XXe siècle

10/2022

Ouvrages généraux

Examens, grades et diplômes. La validation des compétences par les universités (XIIe-XXIe siècle)

10/2023

Histoire régionale

Dockers, une histoire nantaise. Travailler et lutter sur les quais (XVIe-XXe siècles)

10/2023

Histoire internationale

Le peuplement ancien en Basse-Guinée. XIIe-XIXe siècles

06/2015

Ouvrages généraux

Traites négrières en France méditerranéenne XVIIe-XIXe siècle. Trafics infâmes et discours vertueux

11/2023

Histoire de l'Océanie

Hécatombe océanienne. Histoire de la dépopulation du Pacifique et ses conséquences (XVIe-XXe siècle)

10/2023

Histoire de France

L'empire colonial français. De l'histoire aux héritages (XXe-XXIe siècles)

10/2018

Histoire internationale

Le monde colonial. XIXe-XXe siècle

08/2001

Histoire de France

La question laïque. XIXe-XXe siècle

09/1997

Histoire de France

Coloniser, pacifier, administrer (XIXe-XXe siècle)

01/2014

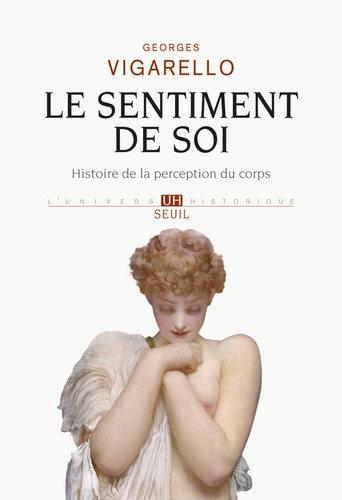

Sciences historiques

Le sentiment de soi. Histoire de la perception du corps XVIe-XXe siècle

09/2014