Chinua Achebe

Extraits

Cuisine

Brut de camargue. Cuisine sous influence locale

09/2012

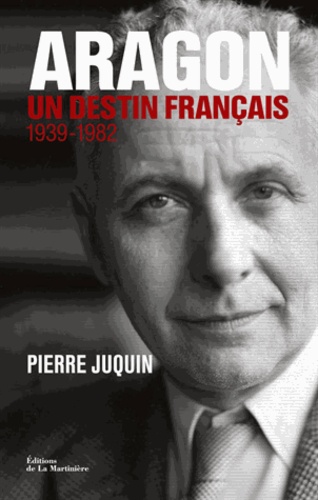

Critique littéraire

Aragon, un destin français. II. L'Atlantide (1939-1982)

03/2013

Littérature française

Les nouvelles aventures du fakir au pays d'Ikea

05/2018

Littérature française

Le musée des valeurs sentimentales

01/2011

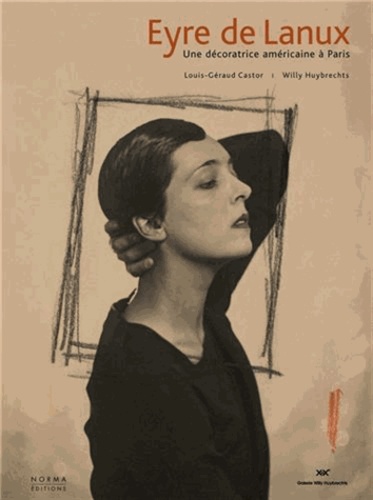

Décoration

Eyre de Lanux. Une décoratrice américaine à Paris

09/2013

Essais biographiques

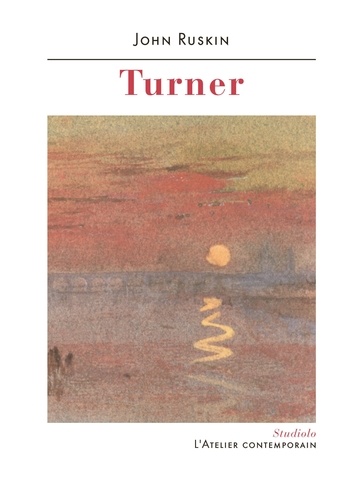

Turner

02/2023

Littérature érotique et sentim

Le Combat de Lily

09/2020

Littérature étrangère

Quinte. Ou la version Landru

05/1986

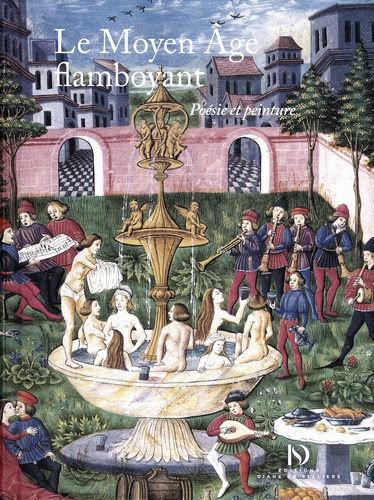

Art gothique

Le Moyen Age flamboyant. Poésie et peinture

09/2021

Droit européen - Textes

Droit judiciaire. Tome 2, Procédure civile. Volume 1, Principes directeurs du procès civil. Compétence-Action-Instance-Jugement

06/2021

Généralités

LES PARAS DE LA WAFFEN-SS_TOME 3_SS-FALLSCHIRMJÄGER-BATAILLON 500/600. LES PARAS DE LA WAFFEN-SS_TOME 3_SS-FALLSCHIRMJÄGER-BATAILLON 500/600

10/2021

Histoire internationale

La guerre de sept ans. 1756-1763

12/2014

Pléiades

Bartleby Le Scribe ; Billy Budd marin et autres romans

02/2010

Critique littéraire

Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Tome 3, Dans la tourmente (1785-1799)

10/2004

Spécialités médicales

Médecine tropicale . 6e édition

10/2012

Critique littéraire

Anthologie grecque. Edition collector

04/2019

Livres 3 ans et +

Lune chérie. 20 juillet-20 juillet 2019

04/2019

Histoire internationale

Le Secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun. Entre mythes, textes et réalités

02/2016

Economie

Hormegeddon. Quand trop de bien nuit

02/2015

Littérature française

Le balcon

08/2017

Histoire internationale

La CNT dans la révolution espagnole. Tome 3

01/2020

Histoire internationale

La CNT dans la révolution espagnole. Tome 2

07/2019

Littérature française

Johnny Deep

02/2012

Littérature étrangère

Le prisonnier du ciel

11/2012

Philosophie

Qu'est-il arrivé à la beauté ?

03/2019

Religion

La passion de Husayn ibn Mansûr Hallâj. Tome 3, La doctrine de Hallâj

03/2010

Beaux arts

Geneviève Asse

05/2015

Développement durable-Ecologie

Pollution atmosphérique due aux transports et santé publique

11/1999

Monographies

Voir mourir Valentine

02/2023

Histoire ancienne

Elevage et forêt sur la montagne dijonnaise à la fin du Moyen Age. Deux établissements forestiers d'éleveurs en Terre de Saint-Seine (Saint-Martin-du-Mont, Côte d'Or)

01/2018