restrictions géographiques

Extraits

Littérature française

Mes trois patries

01/2018

Beaux arts

Les vins de Gala

10/2017

Sociologie

Mixités conjugales. Discrédits, résistances et créativités dans les familles avec un partenaire arabe

10/2016

Poésie

Gloire féminine

03/2022

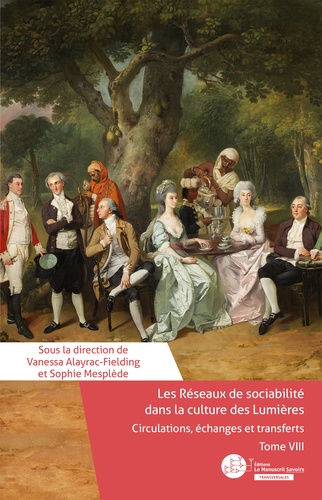

Ouvrages généraux et thématiqu

Les réseaux de sociabilité dans la culture des Lumières : Circulations, échanges et transferts. Tome VIII

12/2022

Moyen Age

Colomban et l'identité dans l'Europe du haut Moyen Âge. Formation et transmission

02/2022

Pédagogie

Autochtonie et question éducative dans les Outre-mer. Une enquête comparative en Guyane et en Polynésie française

03/2023

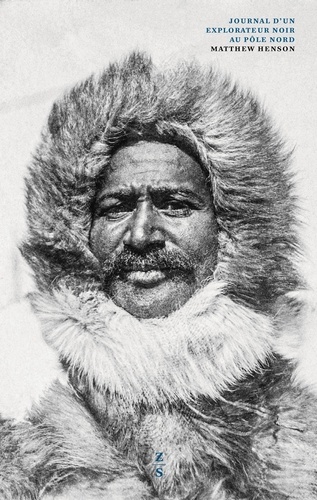

Récits de voyage

Journal d'un explorateur noir au pôle Nord

03/2021

Linguistique

Distance entre langues, distance entre cultures. Quelles incidences didactiques ?

03/2021

Préhistoire

Les sociétés gravettiennes du Nord-Ouest européen : nouveaux sites, nouvelles données, nouvelles lectures. Textes en français et anglais

01/2022

Géopolitique

Russie, le logiciel impérial

02/2024

Moyen Age classique (XIe au XI

De la Pouille à l'Artois. Documents italiens concernant le comte d'Artois Robert II conservés aux archives départementales du pas-de-Calais (1266-1303)

12/2022

Histoire des femmes

Amazones. Femmes de cheval chez tous les peuples de la terre, depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours

04/2024

Littérature française

Les méditerranéennes

08/2022

Policiers

En l'absence de Monsieur J.

08/2014

Anglais apprentissage

Agrégation anglais. La présidence de Barack Obama (2009-2017), Edition 2020

08/2019

Sciences historiques

Les Anglais en Guyenne. L'administration anglaise et le mouvement communal dans le Bordelais

11/2018

Récits de voyage

Ce que savent les baleines

03/2012

Histoire internationale

L'homme des bois. Les populations indiennes d'Amérique du Nord

02/2012

Critique littéraire

Pour une géographie littéraire

04/2014

Actualité et médias

La Règle du jeu N° 29, mai 2019 : Hôtel Europe, la suite. Numéro double

10/2019

Histoire régionale

Mémoires normandes pour une autre histoire de la Normandie

03/2021

Histoire ancienne

Lettres égyptiennes. La naissance du Nouvel Empire, de Kamosis à Thoutmosis II, Edition revue et corrigée

09/2019

Pédagogie

Questionner le monde : l'espace CP-CE1-CE2

11/2020

Beaux arts

Comment regarder l'art au XXe siècle. L'art contemporain

04/2017

Sciences historiques

Corse, terre d'accueil, terre d'exil. 1914-1918

12/2017

Critique littéraire

Louis-Philippe Dalembert

11/2018

Histoire de France

AUX FRONTIERES DE LA LIBERTE. Vichy-Madrid-Alger-Londres, S'évader de la France sous l'Occupation

05/1998

Histoire internationale

La Turquie

10/2005

Histoire militaire

Korvettenkapitän Kentrat. Du croiseur Emden à l'U-196 (1925-1945)

11/2022