Kleber Strasbourg librairie

Extraits

Droit

Ecrits de Droit constitutionnel et de Science politique

06/2011

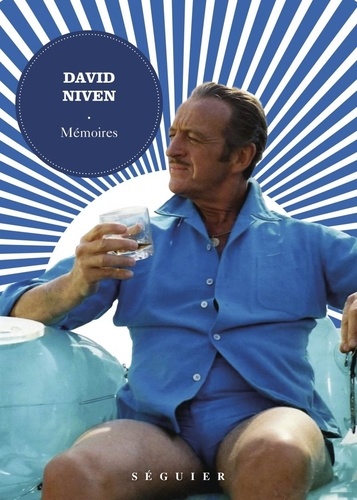

Acteurs

David Niven. Mémoires

05/2021

Indépendants

Suicide total

10/2023

Albums 3 ans et +

Le jour où j'ai sympathisé avec mon apéritif...

10/2021

Matières enseignées

Enseigner l'anglais à partir d'albums CM1-CM2

08/2023

Philosophie

Oeuvres complètes. Tome 1, Un philosophe dans la cité 1908-1943

12/2019

Critique littéraire

Laclos et le libertinage. Actes du colloque du bicentenaire des "Liaisons dangereuses" (1782-1982)

09/1998

Littérature française

Oscar de Profundis

08/2016

Critique littéraire

Béni soit l'exil ! Propos d'un éditeur engagé

03/2017

Histoire du droit

Le temps ne fait rien à l'affaire. Tome 1, Joseph 1748-17 juillet 1791

08/2022

Comédie romantique et humorist

Dear You L'intégrale

05/2021

Beaux arts

Aimez-vous l'art ?

03/2014

Critique littéraire

Lettres à Simone Kahn. 1920-1960

06/2016

Littérature française

Voyage à la rue de Fribourg. Ou Une nouvelle Andalousie à Genève

03/2015

Littérature française

Nouveaux contes à Ninon

05/2021

Littérature Espagnole

Amadeus à bicyclette

05/2022

Littérature érotique

Les Onze mille verges ou les Amours d'un hospodar. Un roman de Guillaume Apollinaire

02/2023

Beaux arts

Käthe Kollwitz. Je veux agir dans ce temps - Dessins, estampes, sculptures

10/2019

Sociologie

Christianisme de masse ou d'elite

04/1997

Droit

La coopération franco-allemande et l'ENA 1947-2016

10/2016

Histoire de l'art

Le Beau, l'Art Brut et le Marchand. Jean-Pierre Ritsch-Fisch, le passeur du jamais-vu

10/2022

Histoire militaire

Anthologie de la pensée militaire

08/2024

Autres

Philosophia Scientiae Volume 27, N° 1/2023 : La "parenthèse Vichy" ?

03/2023

Internat DCEM, ECN

Pneumologie. Référentiel pour la préparation de l'ECN, 6e édition

01/2019

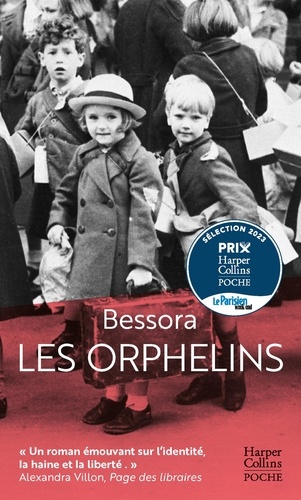

Littérature française

Les Orphelins

01/2023

Littérature française

Juste une étincelle d'espoir

03/2023

Romans noirs

Le Vol de la Muette

09/2021

Réalistes, contemporains

Le jour où le bus est reparti sans elle : Pack en 5 volumes : Le jour où le bus est reparti sans elle ; Le jour où elle a pris son envol ; le jour où elle n'a pas fait Compostelle ; Le jour où elle a suivi sa valise ; Le jour où la nuit s'est levée

08/2021

Littérature française

Haute Mer. Conversations avec le maître ; L'île aux musées ; Sentinelles ; Totale éclipse ; Destruction

06/2022

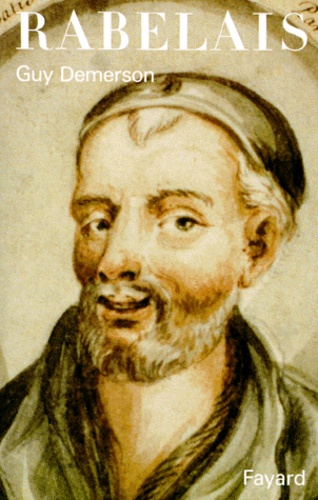

Critique littéraire

François Rabelais

01/2011