Augusten Burroughs

Extraits

Histoire ancienne

Potestas populi. Participation populaire et action collective dans les villes de l'Afrique romaine tardive (vers 300-430 apr J-C)

03/2012

Religion

Le problème de la christianisation du monde antique

10/2010

Religion

Connaissance des Pères de l'Eglise N° 102, Juin 2006 : Les Pères et le paganisme

06/2006

Philosophie

Le parjure et le pardon. Volume 2, Séminaire (1998-1999)

11/2020

Religion

La véritable histoire de sainte Rita. L'avocate des causes perdues

04/2001

Religion

ACTES DE LA CONFERENCE DE CARTHAGE EN 411. Tome 1, Introduction générale

10/1972

Droit des sociétés

Raison d'être des entreprises et sociétés à mission. L'entreprise au-delà du capitalisme

04/2021

Littérature française

Le purgatoire

03/2021

Vie chrétienne

Charles de Foucauld et Marie de Magdala

06/2022

Histoire ancienne

Maternité et petite enfance en Egypte ancienne

12/2015

Beaux arts

Gustave Dreyfus. Collectionneur et mécène dans le Paris de la Belle Epoque

06/2019

Sciences historiques

Nîmes au fil de l'histoire

11/2019

Histoire internationale

La Casamance face à son destin

02/2016

Histoire de France

Histoire de l'ambulance 1/14 durant la Grande Guerre (1914-1916)

11/2018

Sciences historiques

Ouverture, société, pouvoir . De l'Edit de Nantes à la chute du communisme

04/2005

Musique, danse

Voyage(s) sur la diagonale du clown. En compagnie du Bataclown

12/2012

Archéologie

Pont-de-l'Arche et le fort d'Alizay-Igoville (Eure). Les fortifications de la Seine normande de l'âge viking à la guerre de Cent Ans

01/2023

Histoire de France

Lettres à la marquise. Correspondance inédite avec Marie Arconati Visconti (1899-1923)

03/2017

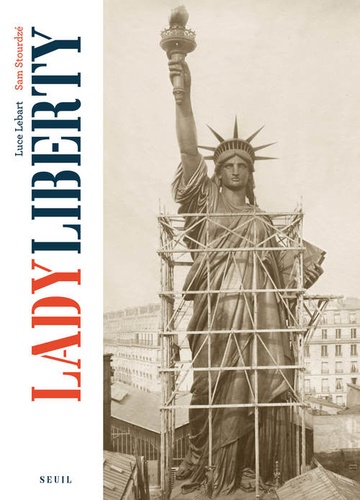

Photographie

Lady Liberty

06/2016

Philosophie

D'une philosophie à l'autre. Les sciences sociales et la politique des modernes

02/2013

Critique littéraire

Vies des douze césars

Histoire ancienne

Brutus. La République jusqu'à la mort

02/2017

Histoire de France

Louis Pierre Dufaÿ. Conventionnel abolitionniste et colon de Saint-Domingue (1752-1804)

04/2015

Proche-Orient

L'Epopée de Gilgames. Le grand homme qui ne voulait pas mourir

10/1992

Littérature érotique

Les Onze mille verges ou les Amours d'un hospodar. Un roman de Guillaume Apollinaire

02/2023

Théâtre

Arthur de Bretagne. Drame en cinq actes et en prose avec un chant

06/2013

Décoration

Destins souverains. Joséphine, la Suède et la Russie

10/2011

Divers

La Bande dessinée en France à la Belle Epoque. 1880-1914

10/2022

Développement durable-Ecologie

Une pensée de l'écart et de la fête. Hommage à Georges Thill

01/2019

Littérature française

Oeuvres choisies

11/2020