éruption Vésuve Pompéi

Extraits

Correspondance

Correspondance. 1930-1944

05/2021

Philosophie

Le respect du vivant sous toutes ses formes

07/2018

Sociologie

Une question de temps. Reportage avec François Vorpe, croque-mort

01/2021

Critique littéraire

Histoire romaine. Tome 5, Livre IX, Le livre illyrien ; Fragments du livre macédonien, Edition bilingue français-grec ancien

11/2011

Actualité et médias

Résistons

10/2019

Histoire de France

Duguay-Trouin. Armateur malouin, corsaire brestois

11/2012

Littérature étrangère

Le serpent de l'Essex

01/2018

Littérature française

Naufrage en deçà des entrailles des Océans

04/2016

Littérature française

Le chour des années climatériques

02/2015

Littérature étrangère

La dernière conquête du major Pettigrew

03/2012

Littérature étrangère

Mettons que le monde existe

05/1991

Sciences historiques

Lyon et ses pauvres. Des oeuvres de charité aux assurances sociales 1800-1939

12/2011

Littérature étrangère

Cercles perturbés

05/1987

Romans historiques

L'arbre de nuit

02/2012

Littérature française

L'embuscade

06/2023

Littérature française (poches)

Nouvelles orientales

06/2006

Romans historiques

Les gens de Wassy. Histoire romancée du massacre des protestants

12/1993

Littérature indienne

Ret samadhi (éd. poche). Au-delà de la frontière

Bas Moyen Age (XIVe au XVe siè

Le procès en canonisation de Charles de Blois, duc de Bretagne (1319-1364). Tome I : Le procès d'Angers (1371)

04/2023

Histoire de France

Marie Stuart. "En ma fin est mon commencement"

03/2007

Histoire de France

L'Impératrice Eugènie ou l'Empire d'une femme

09/1995

Littérature française

GUIDEE PAR LE SONGE. Nouvelles, texte intégral

09/1998

Littérature française

La lune dans un seau d'eau

09/1963

Littérature française

Le serment des femmes aux fantômes de 1967

06/2018

Théâtre

Les libérés ; Le combat avec l'ange

03/2015

Sorcellerie

Les Secrets de Marie Laveau

02/2022

Littérature française

Bien accueillir son prisonnier

03/2023

Théâtre

Arthur de Bretagne. Drame en cinq actes et en prose avec un chant

06/2013

XXe siècle

La photographe du Maharadjah

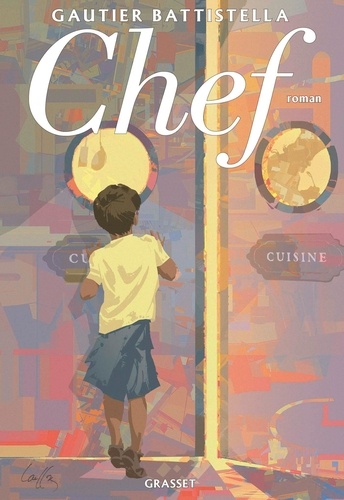

Littérature française

Chef [EDITION EN GROS CARACTERES

03/2022