Emprise

Extraits

Théâtre

Le ping-pong

01/2012

Décoration

Textiles du monde islamique

09/2010

Ouvrages généraux

Revue d’Histoire Haïtienne N° 2. L’Occupation américaine d’Haïti

11/2021

Réalistes, contemporains

Le jour où le bus est reparti sans elle : Pack en 5 volumes : Le jour où le bus est reparti sans elle ; Le jour où elle a pris son envol ; le jour où elle n'a pas fait Compostelle ; Le jour où elle a suivi sa valise ; Le jour où la nuit s'est levée

08/2021

Pédagogie

FLE : l'instant et l'histoire : actes des rencontres du 29 mars 2012 à l'Alliance française de Paris Ile-de-France et du 19 octobre 2012 au CLA de Besançon

03/2013

Beaux arts

Osmoscosmos

06/2020

Criminalité

Jure sous influence

11/2022

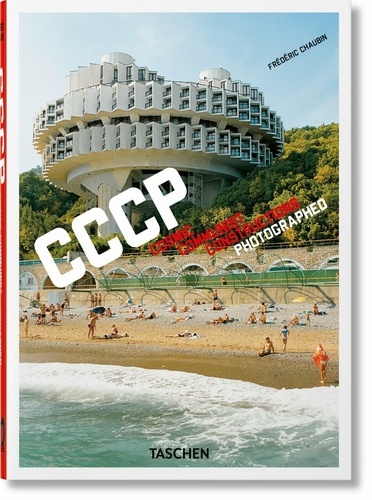

Thèmes photo

Cosmic Communist Constructions Photographed. 40th edition

09/2022

Cinéastes, réalisateurs

L'esprit de Stanley Kubrick. Miroir de l'occident féminôlatre

10/2022

Revues

Revue du crieur N° 20 : Immunité partout, humanité nulle part !

03/2022

Littérature française

Un long voyage ou l'empreinte d'une vie Tome 26 : Le rêve en miettes

01/2022

Vie chrétienne

Sacré sacerdoce. De l'homme sacralisé au don banalisé ? - Acte du colloque d'Ars des 18, 19 et 20 janvier 2021

03/2022

Urbanisme

Initiation à l’architecture, à l’urbanisme et à la construction. L'essentiel pour aborder le logement et l'habitat, 3e édition

09/2023

Littérature française

Le combat des racines Tome 1

03/2020

Espagnol apprentissage

Epreuve de composition au CAPES espagnol. Emilia Pardo Bazán, La Tribuna (1883), Edition 2020

09/2019

Littérature française

Belgrade-Paris : l'itinéraire d'une intégration réussie

06/2021

Critique littéraire

La comtesse de Noailles vous attend, monsieur Rilke, dans mon bureau de poste. Autour d'une rencontre occultée en pays de Vaud (Etoy, 1921)

01/2016

Littérature française

Un long voyage ou l'empreinte d'une vie Tome 27 : Transition

03/2022

Histoire de la musique

Manchester. L'éveil d'une scène musicale

05/2021

Littérature française

Le fantôme de l'opéra

01/2003

Littérature française

Les illusions nocturnes

09/1964

Fantasy

Celui qui noya le monde

Littérature anglo-saxonne

Les Jalna Tome 1 : La Naissance de Jalna , Matins à Jalna ; Mary Wakefield ; Jeunesse de Renny

05/2021

Critique littéraire

Poétique de la fable chez Khalil Gibran (1883-1931). Les avatars d'un genre littéraire et musical : le maqam

11/2005

Littérature française

Ce sera ma vie parfaite

08/2013

Critique littéraire

Tragédies. Tome 5, Hélène, Les Phéniciennes, Edition bilingue français-grec ancien

01/1999

Brésil

Cauchemar brésilien. Histoire d'un grand pays et de son dictateur

09/2022

Littérature française

Mamies Blues

03/2023

Littérature Espagnole

Les romans de l'interdit

04/2022

Critique littéraire

Roger Garaudy, itinéraire d'une négation

02/2007