Sergueï Bolmat

Extraits

Romance sexy

The Forever Marked : Le héros

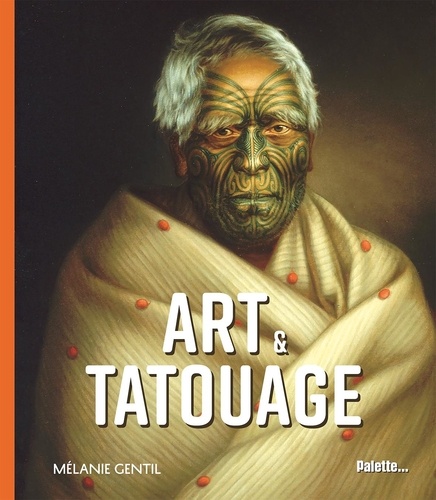

Décoration

Art & tatouage

10/2019

Littérature étrangère

Le kiosque

08/2011

Jazz, Blues, Soul, Rap, Reggae

Mystère Monk

10/2022

Méthodes FLE

Edito A1. Méthode de français, 2e édition

01/2022

Beaux arts

Le fascisme d'avant-garde. La mobilisation du mythe, de l'art et de la culture en France (1909-1939)

10/2019

Littérature étrangère

Journal (1939-1943)

08/2014

Littérature russe

La sonate à Kreutzer ; A qui la faute ? ; Romance sans paroles ; Le prélude de Chopin

10/2023

Littérature étrangère

La Sonate à Kreutzer ; A qui la faute ? ; Romance sans paroles ; Le prélude de Chopin

Philosophie

Oeuvres complètes. Tome 8, Encyclopédie 4 (Lettres M-Z), Lettre sur le commerce dela librairie

01/1976

Musique, danse

Oeuvres complètes. Tome 19, Musique

04/1983

Philosophie

Oeuvres complètes. Tome 17, Le rêve de d'Alembert

07/1987

Philosophie

Oeuvres complètes. Tome 15, Le Pour et le contre ou Lettres sur la postérité

10/1986

Philosophie

Oeuvres complètes. Tome 7, Encyclopédie III (lettres D-L)

10/1976

Philosophie

Oeuvres complètes. Tome 6, Encyclopédie II (lettres B-C)

07/1976

Littérature française

Oeuvres complètes. Tome 12, Le Neveu de Rameau

04/1989

Philosophie

Oeuvres complètes. Tome 14, Salon de 1765 ; Essais sur la peinture

10/1984

Littérature française

Oeuvres complètes. Tome 3, Les Bijoux indiscrets

10/1978

Philosophie

Oeuvres complètes. Tome 4, Le nouveau Socrate

10/1978

Philosophie

Oeuvres complètes. Tome 2, Philosophie et mathématique

04/1975

Philosophie

Oeuvres complètes. Tome 1, Le modèle anglais

04/1975

Philosophie

Oeuvres complètes. Tome 16, Salon de 1767 ; Salon de 1769

04/1990

Littérature française

Oeuvres complètes. Tome 23, Jacques le fataliste

10/1981

Philosophie

Oeuvres complètes. Tome 13, Arts et lettres (1739-1766)

01/1980

Littérature française

Oeuvres complètes. Tome 10, Le drame bourgeois

01/1980

Philosophie

Oeuvres complètes. Tome 18, Arts et lettres (1767-1770)

10/1984

Littérature française

Oeuvres complètes. Tome 11, La Religieuse

04/1975

Philosophie

Oeuvres complètes. Tome 25, Essai sur les règnes de Claude et de Néron

10/1986

Histoire du sport

Je ne regrette (presque) rien

11/2023

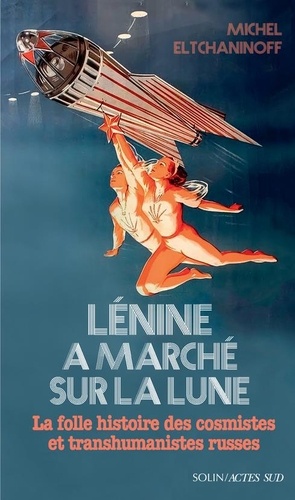

Philosophie

Lénine a marché sur la lune. La folle histoire des cosmistes et transhumanistes russes

01/2022