Extrémisme

Extraits

Littérature érotique et sentim

Les garçons d'Acapulco

02/2011

Gestion

L'innovation sauvera le monde. Philosophie pour une planète pacifique, durable et prospère

09/2016

Actualité politique France

Envie de France

10/2021

Science-fiction

2031. Les sacrifiés du monde d'après

10/2021

Droit

Plaidoirie d'outre-tombe

03/2017

Droit

Génération Occident. De l'extrême droite à la droite

01/2005

Histoire internationale

Histoire d'Israël

04/2018

Sociologie

Donner, recevoir, transmettre

01/2019

Histoire internationale

Rwanda. Racisme et génocide

09/2016

Sciences politiques

La démocratie des croyants

04/2023

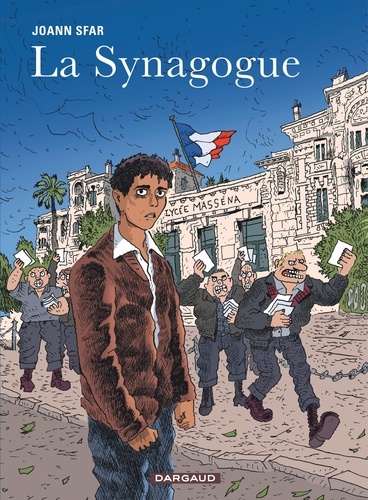

Réalistes, contemporains

La Synagogue

09/2022

Littérature française

La compagnie des voyants. Ces grands romans qui nous éclairent

01/2023

Littérature française

L'altérité dans l'oeuvre de Fouad Laroui

09/2019

Histoire de France

Un régicide au nom de Dieu. L'assassinat d'Henri III, 1er août 1589

11/2006

Sociologie

L'invention du possible

09/1991

Littérature française (poches)

Ashkélone 2014

06/2020

Littérature scandinave

Les enfants de Dieu

04/2021

Littérature française

Kif

10/2014

Sociologie

Loyautés radicales. L'islam et les "mauvais garçons" de la Nation

10/2017

Théâtre

Au-delà des forces. Tomes 1 & 2

06/2010

Sciences politiques

La fabrication de l'ennemi. ou Comment tuer avec sa conscience pour soi

09/2011

Terrorisme

Armées ouest-africaines et terrorisme : réponses incertaines ?

06/2021

Pédagogie

La participation des élèves. Effet de mode ou nécessité ?

11/2017

Actualité et médias

Les ravages de l'idéologie dominante. La société française menacée

11/2019

Histoire internationale

Le Pakistan, islam et modernite. Le projet de Benazir Bhutto

10/2010

Littérature étrangère

Né un mardi

01/2018

Sociologie

Judéophobie, la dernière vague. 2000-2018

05/2018

Histoire internationale

Le Togo de L'Union (2013-2015)

10/2015

Théâtre

Manifeste pour un nouveau théâtre. Edition bilingue français-italien

03/2019

Romans historiques

Au nom du père, du fils... Ainsi soit Robin

05/2010