independant

Extraits

Littérature française

Enfant-soldats. Du virtuel au réel, terrorisme en Raïs mineur

09/2021

Méditation et spiritualité

Le surgissement de l'éveil. Guirlande de fleurs en hommage à la conscience de soi ; Commentaires sur la réalisation de la non-dualité, Edition bilingue français-sanskrit

09/2023

Photographie

Daido Moriyama

11/2012

Economie

Au coeur de la coopération internationale. Trajectoires d'un praticien

03/2013

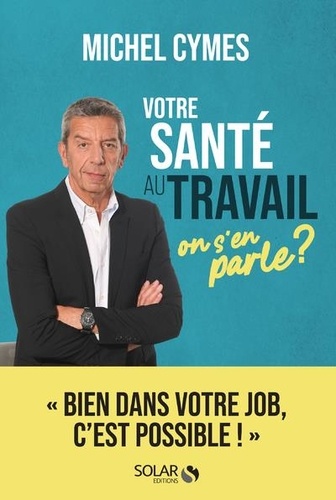

Garder la forme

Votre santé au travail on s'en parle ?

08/2021

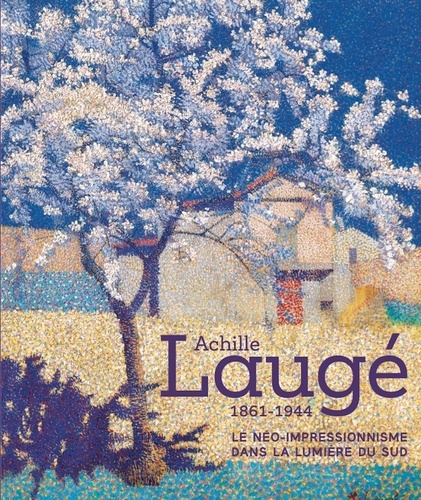

Impressionnisme

Achille Laugé. Le néo-impressionnisme dans la lumière du Sud

06/2022

Ouvrages généraux

Trois jeunesses provencales dans la guerre

11/2021

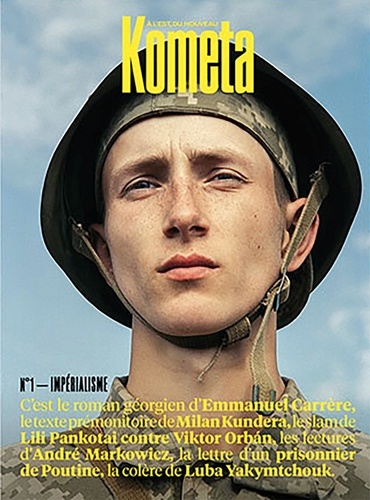

Revues

Kometa N° 1, automne 2023 : Impérialisme

10/2023

Art contemporain

Machines Aveugles

11/2022

Religion

Attente de Dieu

10/2008

Histoire de l'art

L'argent dans l'art

04/2023

Vie chrétienne

Sacré sacerdoce. De l'homme sacralisé au don banalisé ? - Acte du colloque d'Ars des 18, 19 et 20 janvier 2021

03/2022

Fonction publique

Le droit du travail dans la fonction publique. Les relations individuelles et collectives

07/2023

Autres

Philosophie N° 154, juin 2022

06/2022

Gestion

Libérer l'entreprise, ça marche ?

11/2019

Littérature française

LES GREGOIRE TOME 2 . FUMEES DE VILLAGE

04/1985

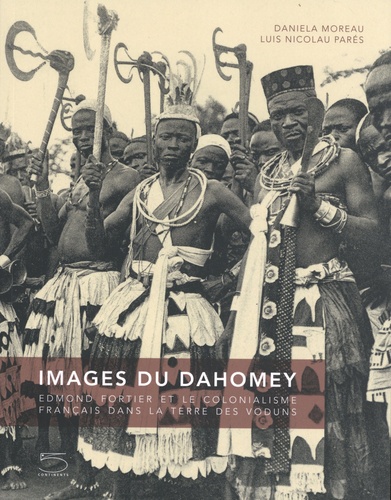

Histoire de France

Images du Dahomey. Edmond Fortier et le colonialisme français dans la terre des voduns

10/2020

Impressionnisme

Impressionnisme. la modernité en mouvements

10/2022

Afrique sub-saharienne

Il pleut des mains sur le Congo. Léopold II ou le crime de masse occulté

05/2022

Pléiades

Œuvres

09/2019

Beaux arts

Robert Doisneau

04/2024

Guerre d'Indochine

Aimer et servir - Lettres d'Indochine. 1945-1947, 1954

09/2023

Droit des sociétés

Droit des start-up et de l'innovation. Approche pratique du droit des affaires

10/2021

Entreprise en difficulté, proc

Droit et pratique des procédures collectives. Edition 2023-2024

12/2022

Littérature érotique et sentim

Les Caprices du sexe. Ou Les Audaces érotiques de Mlle Louise de B...

03/2018

Littérature anglo-saxonne

Girls of Summer

06/2024

Musique, danse

Mikis Théodorakis par lui-même

04/2011

Actualité et médias

Ce que je ne pouvais pas dire. 2007-2016

04/2016

Histoire régionale

Dictionnaire historique de la Franche-Comté sous les Habsbourg. Tome 2, les matieres. 1493-1678

05/2023

Divers

Lapérouse 64

09/2023