Danemark attentats

Extraits

Littérature française

L'adieu à l'Au-delà. Ou l'art de vivre branché sur le réel

09/2020

Critique littéraire

Corneille et la Fronde. Théâtre et politique, Edition revue et corrigée

12/2008

Histoire de France

Henri IV

04/2009

Littérature étrangère

Le palmier de Palerme

08/2000

Histoire internationale

Ma vie et mes luttes

10/2011

Littérature francophone

En pays assoiffé

06/2021

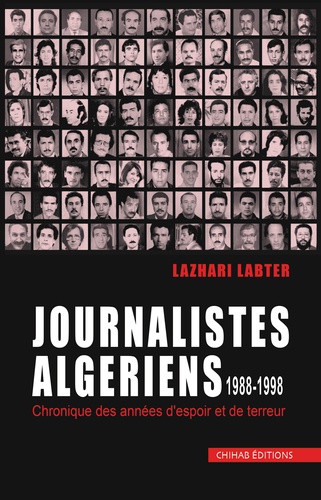

Histoire internationale

Journalistes Algériens 1988-1998. 2e édition

11/2018

Sciences historiques

Documents diplomatiques français 1972. Tome 2 (1er juillet - 31 décembre)

10/2017

Littérature française

La grande panne

04/2016

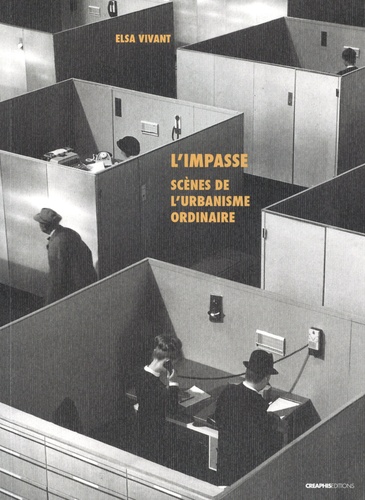

Sociologie urbaine

L'impasse. Scènes de l'urbanisme ordinaire

10/2021

Histoire internationale

Ma très grande mélancolie arabe. Un siècle au Proche-Orient

10/2017

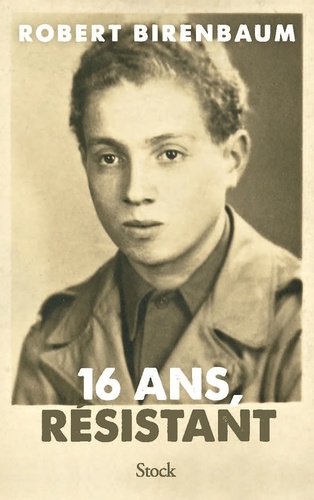

témoignages personnels

16 ans, résistant

02/2024

Religion

Le Livre de la pauvreté spirituelle. Ou l'Imitation de la vie pauvre de notre Seigneur Jésus Christ

09/2012

Littérature française

Le Requin de Dubrovnik

02/2022

Policiers historiques

Le mystère des origines Tome 1 : Une mort de trop

09/2023

Actualité et médias

Les guerres perdues de Youri Beliaev

03/2018

ouvrages généraux

Hitler et Churchill

10/2022

Livres-jeux

Mission EuGénia. Une enquête à énigmes pour explorer les grandes découvertes mathématiques

03/2024

Sciences politiques

Grand Moyen-Orient. Crises et guerres de la nouvelle phase stratégique

02/2016

Romans graphiques

Dissident club. Chronique d'un journaliste pakistanais en exil

03/2023

Indépendants

Vivre libre ou mourir. Punk et Rock Alternatif en France, 1981-1989

03/2024

Histoire de France

Le général Bonaparte et le renseignement : la période révolutionnaire et la première campagne d'Italie

05/2014

Philosophie

Traité sur la tolérance. Un texte pour la réhabilitation de Jean Calas, protestant faussement accusé et exécuté pour avoir assassiné son fils

Romans historiques

Cycle de Gui de Clairbois Tome 7 : Le Bourbier d'Azincourt

03/2006

Histoire du droit

Traité sur la tolérance. Un texte pour la réhabilitation de Jean Calas, protestant faussement accusé et exécuté pour avoir assassiné son fils

11/2022

Littérature française

Convoyeur de la mort

08/2021

BD tout public

Le landais volant Tome 3 : Sketch sur le ketch

10/2010

Antiquité - Généralités

Simon Rouet Consul de France à Mossoul en 1845, pionnier méconnu de l’archéologie assyrienne

12/2022

Afrique sub-saharienne

Le plus grand massacre depuis 1945. RD Congo, guerre et génocide, les rapports accablants de l'ONU et de l'UE

04/2023

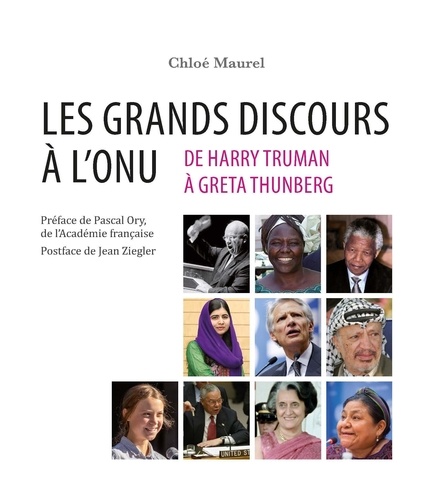

Généralités

Les grands discours à l’ONU. De Harry Truman à Greta Thunberg

04/2024