Bestiaire médiéval. Enluminures

Extraits

Historique

Les Piliers de la Terre Tome 1 : Le Rêveur de cathédrales

10/2023

Histoire ancienne

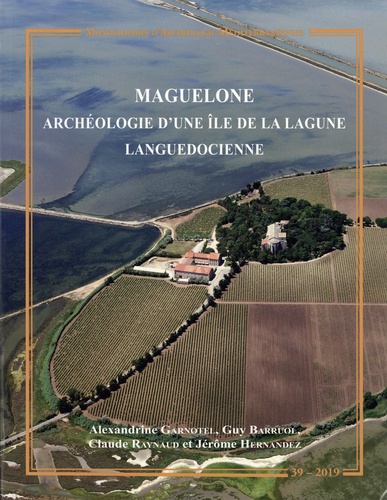

Maguelone. Archéologie d'une île de la lagune languedocienne

01/2019

Sculpture

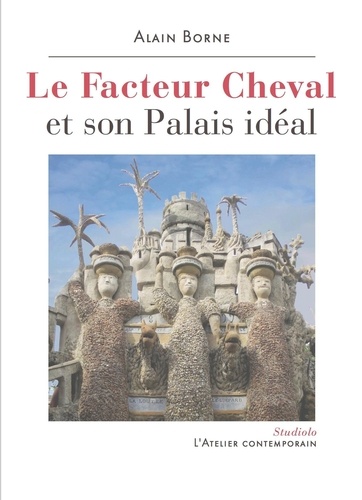

Le Facteur Cheval et son Palais idéal

05/2021

Informatique

Langage R. Pack en 2 volumes : Prise en main du langage et exploitation des données ; Prise en main des statistiques

08/2019

Economie

L'Occupation du monde. Tome 2, Généalogie de la morale économique

11/2020

Histoire internationale

Contribution à l'histoire de la voiture en Inde

01/1983

Sciences historiques

Bonifacio, histoire, patrimoine, langue et culture

06/2019

Théâtre

Macbeth. Une pièce de théâtre de William Shakespeare

02/2023

Ethnologie

Patrimoine légendaire et culture populaire : le gai savoir de Claude Gaignebet

04/2019

Archéologie

Un quartier de frange urbaine en milieu humide (IIe-XVe siècle) : les fouilles de la rue Fontgiève à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)

10/2021

Romans historiques

La malédiction des Trencavel Tome 1 : Adélaïs, comtesse de Toulouse

12/2001

Histoire de France

La cathédrale

10/1989

Sciences historiques

La cité de Liège au Moyen Age. Tome 2, Des origines au début du XIVe siècle

05/2018

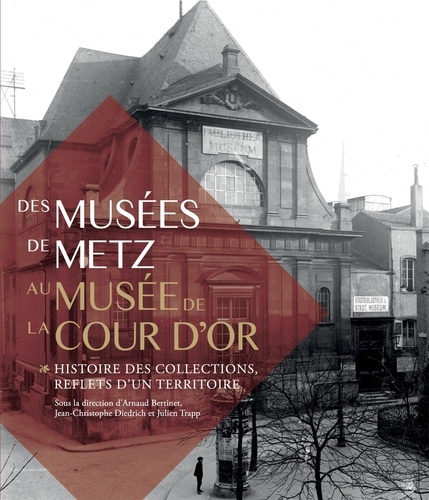

Beaux arts

Des musées de Metz au musée de la cour d'or. Histoire des collections, reflets d'un territoire

10/2018

Théologie

La réception de la théorie cartésienne des vérités éternelles dans la philosophie de la première modernité

05/2022

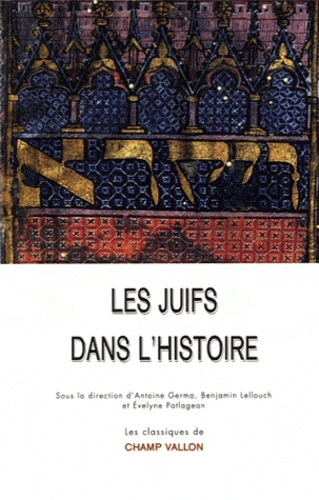

Religion

Les juifs dans l'histoire. De la naissance du judaïsme au monde contemporain

10/2011

Beaux arts

Saint-Antoine l'Abbaye. Un millénaire d'histoire

04/2019

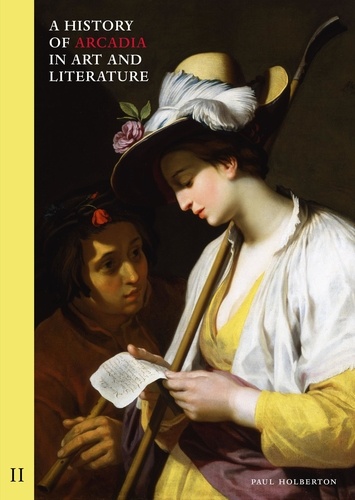

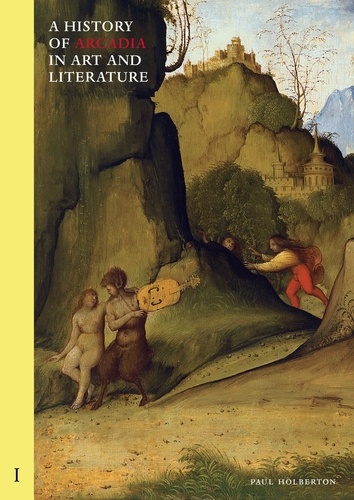

Histoire de l'art

A History of Arcadia in Art and Literature: Volume II. Later Renaissance, Baroque and Neoclassicism

01/2022

Histoire de l'art

A History of Arcadia in Art and Literature: Volume I. Earlier Renaissance

01/2022

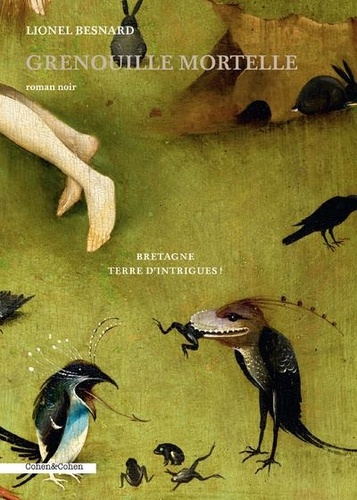

Romans noirs

Grenouille mortelle

03/2022

Sociologie

Bulletin du Centre d'Analyse du Discours n°4 (1980)

01/1980

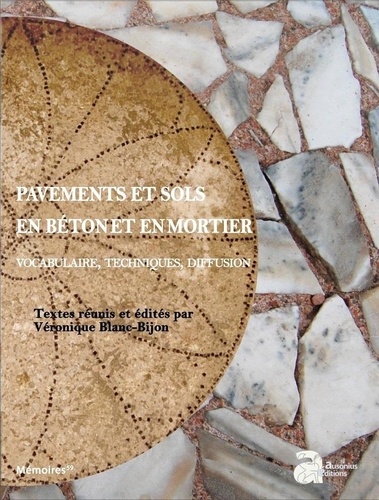

Archéologie

Pavements et sols en béton et en mortier. Vocabulaire, techniques, diffusion

06/2021

Pléiades

Œuvres

09/2019

Critique Roman

Les clés de la Terre du Milieu

02/2022

Musique, danse

Revue de musicologie Tome 104 N° 1-2 (2018)

11/2018

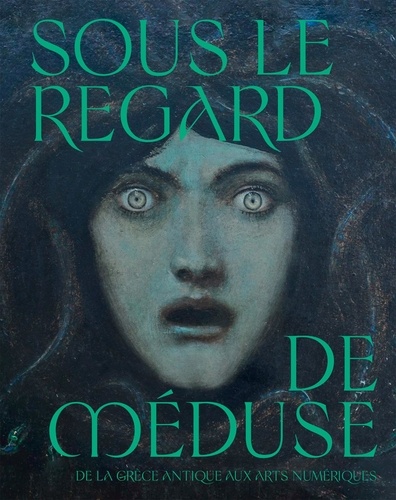

Histoire de l'art

Sous le regard de Méduse. De la Grèce Antique aux arts numériques

05/2023

Littérature étrangère

Les hirondelles de Montecassino

10/2012

Histoire de France

La croix, la tiare et l'épée. La croisade confisquée

05/2010

Beaux arts

Les Cahiers de l'Agart N° 2 : Machine

06/2019

Religion

Les sectes protestantes dans la france contemporaine

04/1997