Gaëlle Audéon

Extraits

Histoire de France

Les Prétoriens du Général. Gaullisme et violence politique de 1947 à 1959

10/2018

Histoire internationale

Aspects méconnus du IIIe Reich au crible du non-conformisme

01/2019

Actualité et médias

Un défi de civilisation

10/2016

Critique littéraire

Correspondance. Tome 2, 1961-1963

04/2015

Littérature française

Les cailloux du petit poucet

09/2022

Football

Footballeurs de légende

04/2022

Ouvrages généraux

Quand l'histoire de France nous est contée. De la dynastie mérovingienne à la Ve République

05/2021

XXe siècle

Le pays où vont mourir les rêves Tome 6 : La fin d'un monde. 1967-1989

04/2021

Sciences politiques

Leadership. Six études de stratégie mondiale

05/2023

Allemagne

Heinrich Müller. L'implacable chef de la Gestapo

06/2024

Histoire militaire

Les sept vies d'Adrien Conus. Compagnon de la Libération, inventeur militaire de génie, agent secret de la France libre, rescapé d'un peloton d'exécution allemand, colonel perdu en Indochine, chasseur d'éléphants émérite et... amant imprudent

06/2022

BD tout public

Invisibles

01/2012

Poésie

L'écart qui existe

11/2020

Science-fiction

Indéfectibles gardiens. 3 récits fantastorrifiques

03/2020

Sciences historiques

Les Noirs en France du 18e siècle à nos jours

05/2019

Histoire de France

Vies et morts de Jean Moulin. Elements d'une biographie

11/1998

Histoire internationale

Le syndrome Foccart. La politique africaine de la France, de 1959 à nos jours

10/2012

Critique littéraire

Mouloud Feraoun. Un écrivain engagé

05/2013

Histoire de France

Jean Moulin ou la Fabrique d'un héros

06/2011

Histoire de France

Pour l'amour de la République. Le Club Jean Moulin 1958-1970

04/2002

Histoire de France

Les élites françaises entre 1940 et 1944. De la collaboration avec l'Allemagne à l'alliance américaine

04/2016

Récits de voyage

Le voyage en Bretagne. De Nantes à Brest, de Brest à Saint-Malo

05/2012

Histoire de France

Les grands discours parlementaires de la Ve République

11/2006

Humour

Bosc. De l'humour à l'encre noire, avec 1 DVD

11/2014

BD tout public

Balades BD. Edition trilingue français-anglais-néerlandais

12/2012

Actualité médiatique France

Jupiter et Mercure. Le pouvoir présidentiel face à la presse

05/2021

Correspondance

Correspondance. Tome 3, 1964-1968

11/2021

Militaire

La 1re DLM au combat. Chars et blindés de cavalerie, 1939-1940

11/2021

Sports

Ma mauvaise réputation

05/2013

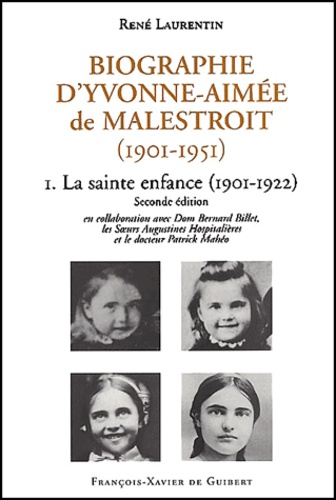

Religion

Biographie d'Yvonne-Aimée de Malestroit (1901-1951). Tome 1, La sainte enfance (1901-1922), 2ème édition

09/2001