Angelo Koblan

Extraits

Sciences historiques

Documents diplomatiques français 1948. Tome 1 (1er janvier - 30 juin)

01/2011

Sociologie

L'origine des systèmes familiaux. Tome 1 : l'Eurasie

09/2011

Histoire internationale

Les Jacobites, la papauté et la Provence

03/2019

Histoire internationale

Le Soudan dans tous ses états. L'espace soudanais à l'épreuve du temps, 2e édition revue et augmentée

02/2019

Monographies

Musée Tomi Ungerer

09/2022

Monographies

Fuseli and the Modern Woman. Fashion, Fantasy, Fetishism

12/2022

Transferts thermiques

Transferts thermiques. Conduction - Convection - Rayonnement - Echangeurs de chaleur. Méthodes analytiques avec 49 problèmes d'application résolus

04/2021

Indiens

Cochise, chef des Apaches chiricahuas

04/2023

Musique, danse

Giuseppe Verdi

04/1996

Pléiades

Anthologie bilingue de la poésie anglaise. Edition bilingue français-anglais

10/2005

Histoire de France

SOE contre Gestapo. La véritable histoire du major Suttill et du réseau français de résistance Prosper

10/2018

Beaux arts

Arearevue)s( N° 10 Eté 2005 : Vénus. Aspects des luttes et créations féminines

07/2005

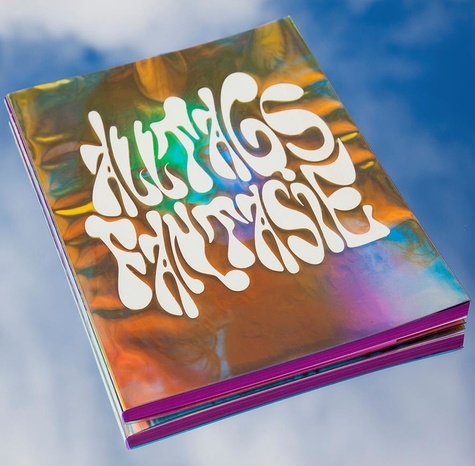

Thèmes photo

Alltagsfantasie

09/2023

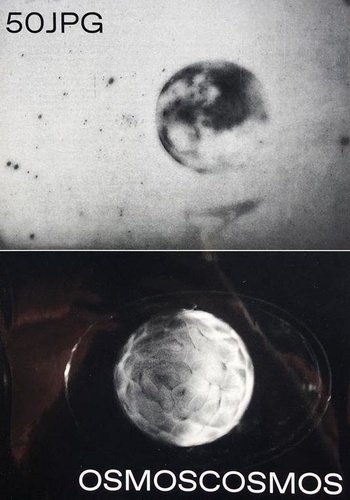

Beaux arts

Osmoscosmos

06/2020

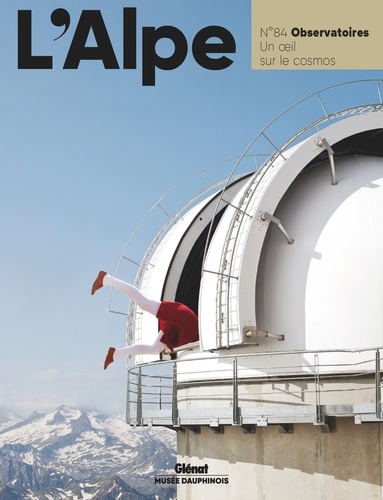

Sciences de la terre et de la

L'Alpe N° 84, printemps 2019 : Observatoires. Un oeil sur le cosmos

03/2019

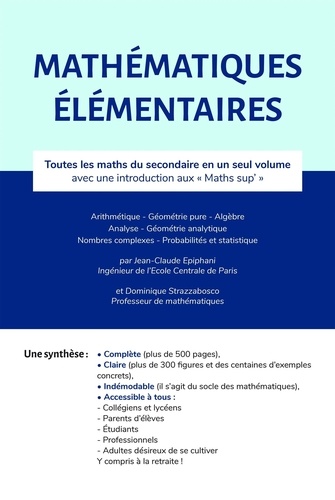

Mathématiques

Mathématiques élémentaires. Toutes les maths du secondaire en un volume avec introduction aux "Maths sup'"

04/2020

Littérature Espagnole

Melvill

01/2023

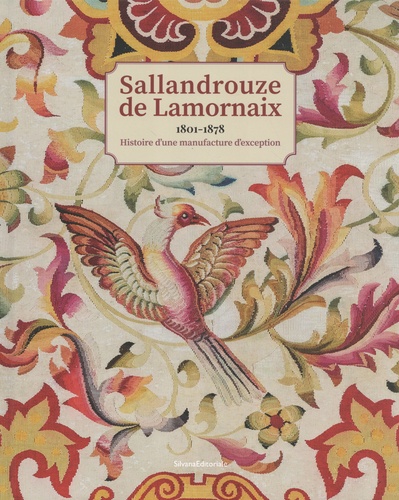

Tapis

Sallandrouze de Lamornaix (1801-1878). Histoire d'une manufacture d'exception

09/2021

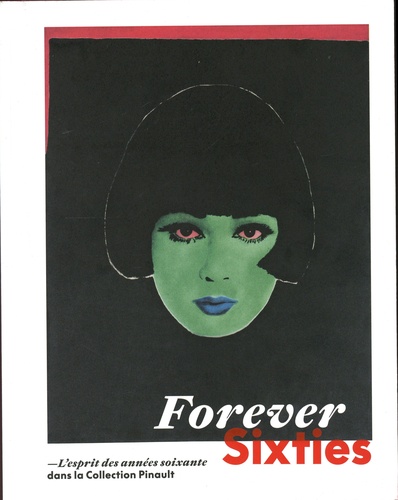

Art du XXe siècle

Forever Sixties. L'esprit des années soixante dans la Collection Pinault

07/2023

Droit

Théorie générale des normes

08/1996

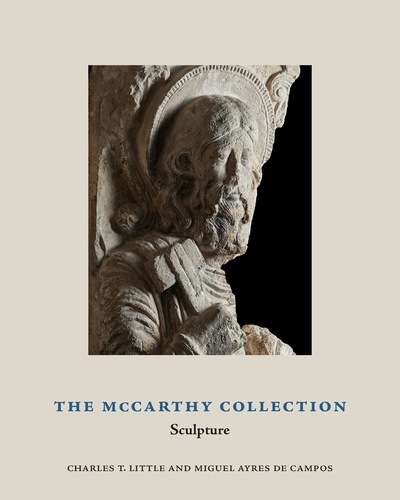

Sculpture

The McCarthy collection. Sculpture

04/2024

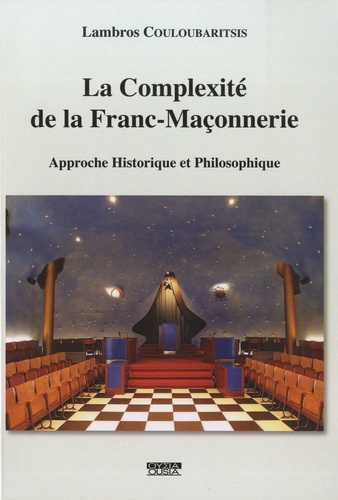

Esotérisme

La Complexité de la Franc-Maçonnerie. Approche historique et philosophique

02/2018

Economie (essai)

Pour un libéralisme humaniste

03/2023

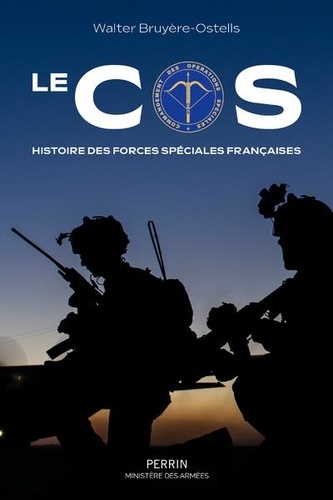

Histoire militaire

Histoire du COS

10/2022

Rock

En dehors de la zone de confort. De Massive Attack à Banksy, l'histoire d'un groupe d'artistes, de leur ville, Bristol, et de leurs révolutions

10/2016

BD tout public

Invisibles

01/2012

Littérature étrangère

Ce qu'on peut lire dans l'air

08/2011

Religion

Les deux maisons. Essai sur la citoyenneté des Juifs (en France et aux Etats-Unis)

09/2012

Littérature érotique et sentim

A bout de souffle Tome 3 : Capturée

11/2019

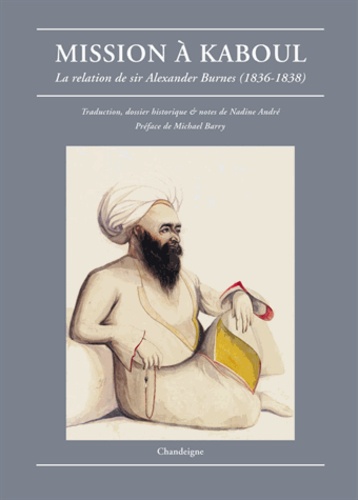

Histoire internationale

Mission à Kaboul. La relation de Sir Alexander Burnes (1836-1838)

11/2012