Diabale

Extraits

Littérature française

Les gens de Bilbao naissent où ils veulent. premier roman

#SelectionPrixPorteDoree23 – L'histoire commence en Espagne, par deux naissances et deux abandons. En juin 1943, une prostituée obèse de Bilbao donne vie à un garçon qu'elle confie aux jésuites. Un peu plus tard, en Galice, une femme accouche d'une fille et la laisse aux soeurs d'un couvent. Elle revient la chercher dix ans après. L'enfant est belle comme le diable, jamais elle ne l'aimera.

Le garçon, c'est Julian. La fille, Victoria. Ce sont le père et la mère de Maria, notre narratrice. Dans la première partie du roman, celle-ci déroule en parallèle l'enfance de ses parents et la sienne. Dans un montage serré champ contre champ, elle fait défiler les scènes et les années : Victoria et ses dix frères et soeurs, l'équipe de foot du malheur ; Julian fuyant l'orphelinat pour s'embarquer en mer.

Puis leur rencontre, leur amour et leur départ vers la France. La galicienne y sera femme de ménage, le fils de pute, gardien du théâtre de la Michodière. Maria grandit là, parmi les acteurs, les décors, les armes à feu de son père, basque et révolutionnaire, buveur souvent violent, les silences de sa mère et les moqueries de ses amies. Mais la fille d'immigrés coude son destin.

Elle devient réalisatrice, tombe amoureuse, fonde un foyer, s'extirpe de ses origines. Jusqu'à ce que le sort l'y ramène brutalement. A vingt-sept ans, une tarologue prétend qu'elle ne serait pas la fille de ses parents. Pour trouver la vérité, il lui faudra retourner à Bilbao, la ville où elle est née. C'est la seconde partie du livre, où se révèle le versant secret de la vie des protagonistes au fil de l'enquête de la narratrice.

Stupéfiant de talent, d'énergie et de force, Les gens de Bilbao naissent où ils veulent nous happe dès le premier mot. Avec sa plume enlevée, toujours tendue, pleine d'images et d'esprit, Maria Larrea reconstitue le puzzle de sa mémoire familiale et nous emporte dans le récit de sa vie, plus romanesque que la fiction.

Une histoire d'orphelins, de mensonges et de filiation trompeuse. De corrida, d'amour et de quête de soi. Et la naissance d'une écrivaine.

#PrixFrontieres23 - Roman sélectionné pour le Prix Frontières - Léonora Miano 2023

Littérature française (poches)

Pense à demain

01/2012

Religion

Les miracles de nostre dame. Manuscrit BnF Fr 986

02/2020

Religion

Les Miracles de Nostre Dame

05/2020

Théâtre

Annele Balthasar. Edition bilingue français-allemand

04/2018

Beaux arts

Saint-Antoine l'Abbaye. Un millénaire d'histoire

04/2019

Littérature érotique et sentim

Trois romans de La Brigandine. Des hommes sans cible ; Pompe le mousse ; Le massacre du printemps

10/2016

Esotérisme

Le petit livre de la grande histoire de l'initiation

12/2020

Littérature francophone

Shaitan conspiration 1: 1912

10/2021

Santé, psychologie

Les bêtises. Tu veux qu'on en parle ?

05/2023

Revues

Schnock N° 45, hiver 2022

12/2022

Cinéastes, réalisateurs

L'esprit de Stanley Kubrick. Miroir de l'occident féminôlatre

10/2022

Religion

Solesmes et les musiciens. Tome 2, Les années 20

05/2020

Religion

Histoire de l'Ordre du Temple - Les Chevaliers Blancs Templiers de 1099 à 1291

03/2017

Théâtre

Rideau ! Les enfants aussi font la guerre ; Sur la plage, jour et nuit ; Alea et interprétations ; Le paradis n'est plus ce qu'il était... ; Les dédales de la nuit

11/2018

Littérature française

Confessions, ou la vie de Paul Verlaine

11/2023

Littérature étrangère

Le plus beau de tous les pays

08/2013

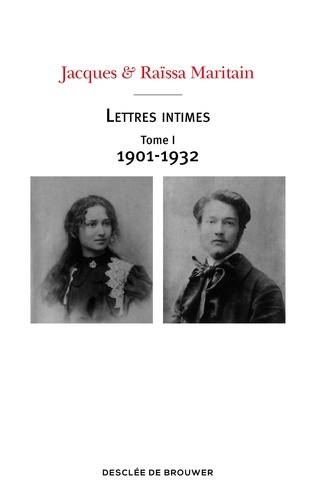

Ouvrages généraux

Lettres intimes. Tome 1, 1901-1932

04/2023

Pléiades

Romans. Tome 2 : Lucrezia Floriani ; Le château des désertes ; Les maîtres sonneurs ; Elle et lui ; La ville noire ; Laura, voyage dans le cristal ; Nanon

11/2019

Pléiades

Oeuvres. Tome 3 : Veillées des îles ; Catriona ; Le creux de la vague ; Saint-Yves (appendice : La fin du roman, par Arthur Quiller-Couch) ; Hermiston ; Fables

03/2018

Esthétique

Nouvelle revue d'esthétique N° 32, 2023-2 : Bernard Teyssèdre

Titulaire de deux thèses publiées, l'une sur Roger de Piles et le débat du coloris, l'autre, sur l'art au Grand Siècle, il fut aussi commentateur de l'esthétique de Hegel, co-traducteur et interprète de l'iconologie panofskyenne, de Wölfflin, un moment séduit par la littérature (pour la série de récits concentrés de ? Romans-éclairs", Grasset, 1961, puis un essai-roman hors genre ? Foi de fol", Gallimard, 1969), critique d'art au ? Nouvel Obs ? et Professeur à l'Université Paris 1- Sorbonne de 1969 jusqu'à sa retraite en 1992. Quant à l'étendue et la variété remarquables de son oeuvre, on peut encore souligner sa fascination pour la vie " ? nvisible ? du précambrien autant que pour le diable ou les anges, pour ? L'Origine du monde ? de Courbet autant que pour le " ? outoir zutique ? de Rimbaud.

En outre, à l'Université Paris 1 Sorbonne, il joua un rôle institutionnel considérable : à partir des années 70, il fut l'un des principaux inspirateurs de l'installation ? 'un enseignement en arts plastiques fondé sur la pratique en interaction avec la théorie, à tous les étages de la formation, y compris la recherche. Il fut le premier à définir et à instaurer la sorte de thèse fondée sur une pratique artistique qu'on appelle aujourd'hui création-recherche (ou recherche-création).

Tout cela justifie que la ? Nouvelle Revue d'esthétique" lui consacre un dossier, à la manière de ceux naguère dédiés à Etienne Souriau, et Gérard Genette. Comme pour ces derniers, il comportera une rubrique " ? tudes ? avec des articles de recherche inédits, relatifs aux divers sujets abordés dans les livres de Bernard Teyssèdre, ainsi que des rubriques de documents, notamment biographiques et bibliographiques, et de témoignages, relatifs par exemple à son rôle historique dans le cadre universitaire. ? u1 : p>

02/2024

Photographie

Un amour photographique. Hans Guilbert : Hans Georg Berger

11/2019

Littérature érotique et sentim

L'envol du papillon

03/2020

CD K7 Littérature

Le Maître et Marguerite

01/2011

Littérature française

L'Autre Livre

10/2022