Carrie Elks

Extraits

Sciences politiques

France, démocratie défaillante. Il est temps de s'inspirer de la Suisse

04/2021

Droit constitutionnel

De l'adaptation de l'état de droit aux défis du numérique. Analyse du cas particulier de la France

05/2021

Islam

Touche pas à la femme

02/2023

Art contemporain

Marges N° 38 : Sociologie de l'art contemporain

04/2024

Communication - Médias

Croquis de sciences

04/2024

Sociologie du travail

Chroniques du Travail N° 13/2023 : Bilan des réformes de la représentation du personnel et du "dialogue social"

12/2023

Musique

Jouer, vibrer, résonner. Musiciens intervenants : des artistes-pédagogues à l'écoute de leur territoire

06/2023

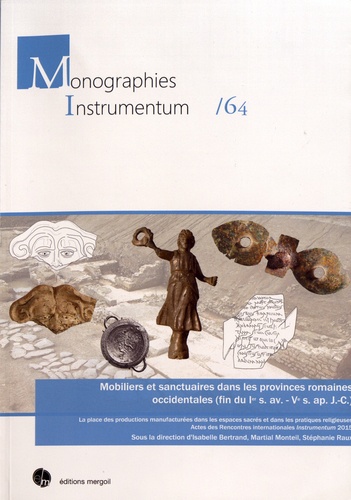

Histoire ancienne

Mobiliers et sanctuaires dans les provinces romaines occidentales (fin du Ier siècle avant - Ve siècle après J.-C.). La place des productions manufacturées dans les espaces sacrés et dans les pratiques religieuses

09/2019

Sports

Signalisation et sécurité de l'exploitation ferroviaire. Des compagnies à la SNCF

11/2019

Photographie

Parêtre

10/2019

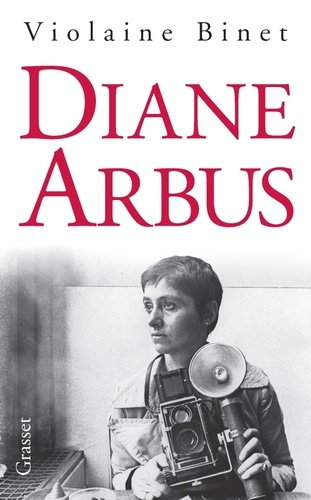

Photographie

Diane Arbus

09/2009

Littérature Italienne

Nocturne de Gibraltar

08/2023

Histoire de France

Mémoires des combats d'un écrivain-historien

07/2013

Littérature française

Naissance d'un royaume

09/2017

Littérature française

La fille de Deauville

Littérature française

Cathy, retour d'un silence

05/2021

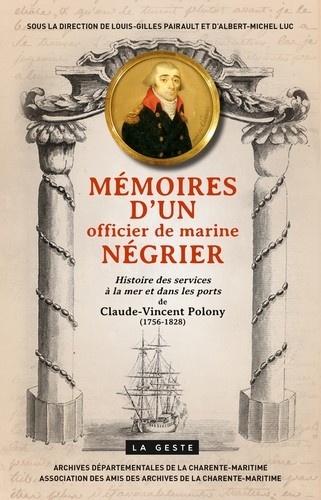

Histoire de France

Mémoires d'un officier de marine négrier. Histoire des services à la mer et dans les ports de Claude-Vincent Polony (1756-1828)

05/2019

Littérature française

Les pays d'en haut

08/2011

Religion

Bullarium maronitarum. Bullaire maronite

04/2019

Littérature française

Les Doublures.. Manuscrits du Souffleur et autres documents

09/2021

Science-fiction

Athanor. Le Cantique des Mondes

06/2019

Pléiades

Oeuvres. Les aventures de Tom Sawyer ; La vie sur le Mississippi ; Aventures de Huckleberry Finn ; La tragédie de David Wilson, le parfait nigaud

04/2015

Sorcellerie

Etre sorcière aujourd'hui

10/2021

Acteurs

Audrey Hepburn

09/2023

Littérature française

Métamorphose

10/2014

Histoire de France

Vauban. Edition revue et corrigée

05/2007

Beaux arts

Comment regarder l'art au XXe siècle. Les avant-gardes

04/2018

Histoire de France

Destins de braves. Les officiers charentais de Napoléon au XIXe siècle

04/2010

Art contemporain

Felix Gonzalez-Torres Roni Horn

05/2022

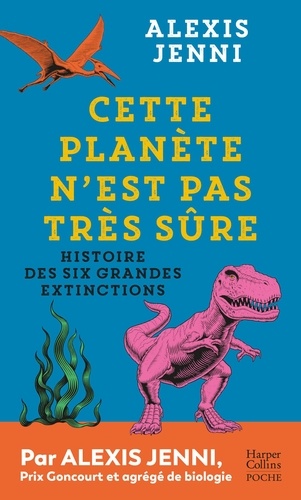

Evolution

Cette planète n'est pas très sûre. Histoire des six grandes extinctions

11/2023