Abdel Kader Saïdi

Extraits

discriminations, exclusion, ra

Le match pour l'égalité. L'hommage de la NBA à Martin Luther King

10/2022

Policiers

L'Evangile obscur

05/2010

Romans historiques

Le Chevalier noir et la Dame blanche Tome 2 : La marque du temple

01/2020

Sciences politiques

Pierre Mauroy, une passion politique

06/2019

Sciences historiques

L'artillerie de Campagne de la Wehrmacht, 1939-1945

12/2018

Droit

Les grandes décisions de la question prioritaire de constitutionnalité

01/2013

Catharisme

Histoire de l'hérésie des Albigeois. Légendes et mystères autour de la persécution des cathares

06/2021

Critique littéraire

Correspondance 1944-1968

11/2003

Critique littéraire

Georges Bernanos encore une fois. Et quelques autres textes précédés de La France contre les robots ou le sermon aux imbéciles

04/2018

Littérature française

Un siècle de femmes

04/2023

Musique, danse

Ballets russes & compagnies. Centenaire des Ballets Russes à Monaco

04/2011

Histoire internationale

Jérusalem. Histoire, promenades, anthologie et dictionnaire

11/2018

Sociologie

Dos de femme, dos de mulet: les oubliées du Maroc profond

02/2015

Immigration

Des classes dangereuses à l'ennemi intérieur. Capitalisme, immigrations, racisme

10/2021

Géopolitique

Déjeuners avec les talibans. Révélations d'un diplomate

09/2021

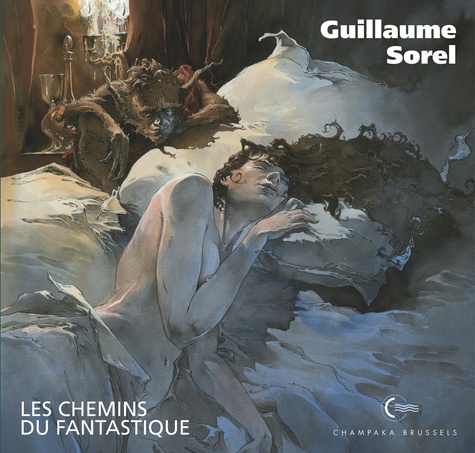

BD tout public

Les chemins du fantastique. Tirage numéroté et signé

11/2018

Fantasy

Hila. L'éveil des sorcières

10/2022

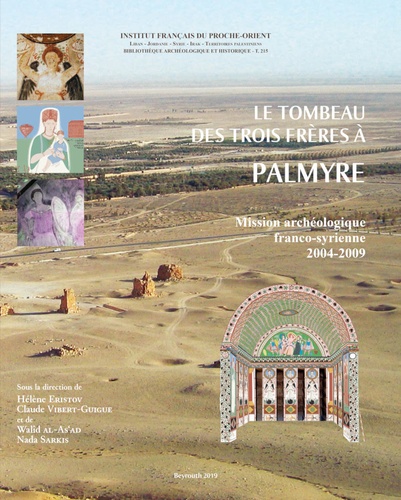

Histoire ancienne

Le Tombeau des Trois Frères à Palmyre. Mission archéologique franco-syrienne 2004-2009

06/2019

Sciences politiques

Maurice Barrès et le nationalisme français. Edition 2000

09/2000

Poésie

L’Essaim des jours

12/2018

Musique, danse

J'écris ce qui me chante

10/2011

Philosophie

De l'essence de la liberté humaine. Introduction à la philosophie

10/1987

Beaux arts

Miro. Un feu dans les ruines

10/2018

Sciences politiques

La guerre occulte

03/2022

Biographies

Pierrot Posthume. Tome 1

01/2023

Biographies

Pierrot Posthume. Tome 2

01/2023

Droit pénal

Droit et pratique de l'instruction préparatoire. Juge d'instruction - Chambre de l'instruction, Edition 2022-2023

05/2022

Droit public

La santé environnementale. Une approche juridique

06/2023

Non classé

Read Ancient African scripts from any current African language. Volume 2

05/2020

Histoire internationale

Traversées, histoires et mythes de Djibouti

08/2011