Vivre en Algérie. Du XIXe au XXe siècle

Extraits

Philosophie

Les Allemands. Lutte de pouvoir et développement de l'habitus aux XIXe et XXe siècles

05/2017

Religion

Rabbins et savants au village. L'étude des traditions populaires juives XIXe-XXe siècles

09/2014

Sociologie

Animer, entraîner, éduquer. Le sport et ses métiers (XXe-XXIe siècles)

11/2019

Droit pénal

La paix des ménages. Histoire des violences conjugales, XIXe-XXIe siècle

12/2023

Histoire internationale

L'inquisition espagnole. XVe-XIXe siècles

11/2009

Régionalisme

Serrières (en Ardèche) au XXe siècle

12/2011

Religion

Le temps des cornettes. Histoire des Filles de la Charité. XIXe-XXe siècle

05/2018

Histoire internationale

Histoire de l'Allemagne XIXe-XXe siècle. Le long chemin vers l'Occident

04/2005

Histoire de France

Panoramas du XIXe siècle

12/1996

Généralités

Histoire du XIXe siècle

07/2021

Beaux arts

Autoportraits du XXe siècle

04/2004

Histoire de l'art

Relations artistiques entre la Corée et le Japon aux XXe et XXIe siècles

02/2022

Critique littéraire

La responsabilité de l'écrivain. Liitérature, droit et morale en France (XIXe-XXIe siècle)

03/2011

Sciences historiques

Le social derrière le handicap. Etude historique du cas italien (XIXe-XXe siècles)

02/2019

Histoire de la population

Propriété défendue. La société française à l’épreuve du vol. XIXe-XXe siècles

01/2021

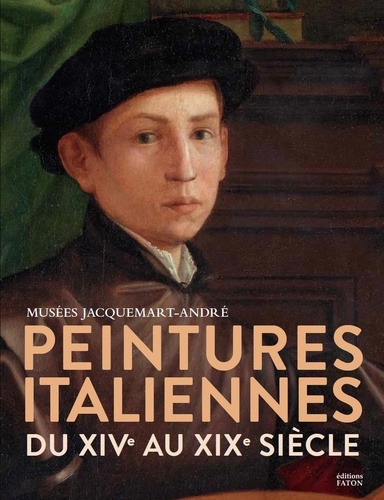

Musées français

Peintures italiennes du XIVe au XIXe siècle. Musée Jacquemart-André

09/2023

Critique littéraire

Femmes et littérature, une histoire culturelle. Tome 2, XIXᵉ-XXIᵉ siècle : francophonies

03/2020

Sciences politiques

Un pouvoir invisible. Les mafias et la société démocratique (XIXe-XXIe siècle)

10/2012

Histoire littéraire

Murs d'images d'écrivains. Dispositifs et gestes iconographiques (xıxe-xxıe siècle)

02/2023

Architecture

Rénovation de logements courant fin XIXe-début XXe siècle à Lausanne. Architecture et réhabilitation

06/2023

Sciences historiques

Peurs, terreurs face à la contagion. Choléra, tuberculose, syphilis (XIXe-XXe siècles)

11/1988

Sciences historiques

Histoire de la ville de Saint-Nazaire. Tome 3, Du début du du XIXe siècle au début du XXe siècle

06/2018

Histoire internationale

Histoire de la pensée au Pays de Liège. Tome IV, XIXe-XXIe siècles

07/2020

Théâtre - Essais

Transparences du passé. Les théâtres de la catastrophe (XVIe-XVIIe siècles/XXe-XXIe siècles)

11/2023

Sciences historiques

Histoire des universités. XIIe-XXIe siècle

08/2012

Sciences historiques

Etre esclave. Afrique-Amériques (XVe-XIXe siècle)

09/2019

Religion

Les officiers français des zouaves pontificaux. Histoire et devenir entre XIXe et XXe siècle

05/2017

Critique littéraire

Histoire de la littérature française des XXe et XXIe siècles. 2e édition

06/2018

Allemagne

De la Prusse à l'Afrique. Le colonialisme allemand, XIXe-XXIe siècle

01/2022

Sciences historiques

La révolution matérielle. Une histoire de la consommation (France XIXe-XXIe siècle)

10/2018