L'année dramatique, 1911-1912

Extraits

Histoire de France

André Bach . Carnets de guerre (1914-1916)

10/2013

Généralités

Souvenirs de la Grande Guerre, 1914-1918

02/2021

Première guerre mondiale

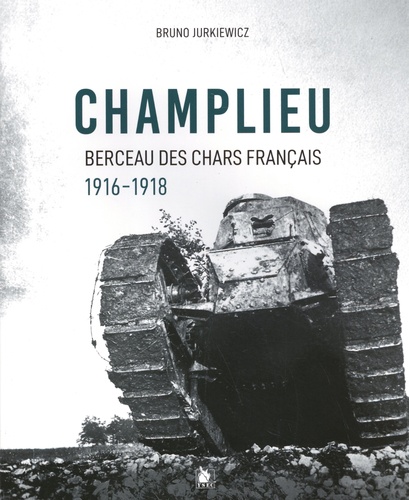

Champlieu. Berceau des chars français 1916-1918

01/2022

Autres collections (9 à 12 ans

Il s'appelait comme moi. 1914-1918

02/2021

Première guerre mondiale

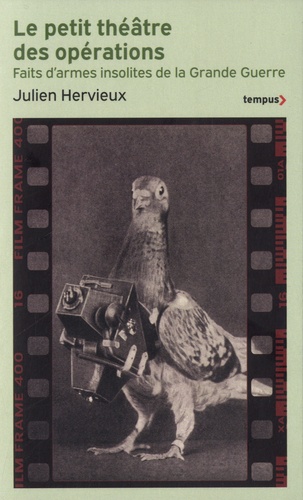

Le Petit Théâtre des opérations 1914-1918

04/2022

Russie

Russie. Révolution et Guerre Civile 1917-1921

02/2024

Russie

Russie : Révolution et Guerre Civile (1917-1921)

Historique

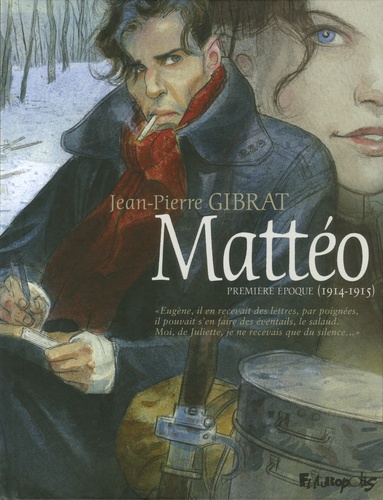

Mattéo Tome 1 : Première époque (1914-1915)

10/2008

Première guerre mondiale

Art/Enfer - Créer à Verdun (1914-1918)

06/2022

Littérature étrangère

Oeuvres complètes. Coffret en 2 volumes : Oeuvres poétiques ; Oeuvres en prose

03/2018

Histoire de France

Images de l'Oise. 1918 & aujourd'hui

10/2012

Histoire internationale

Comment la population du Grand Tournai a vécu la guerre de 1914-1918. 68 rapports inédits

10/2014

Royaume-Uni

Mémoires de la grande guerre. Tome 2, 1915-1918

01/2022

Littérature française (poches)

Clair de lune et taxi. Mémoires, 3

01/2019

Littérature érotique et sentim

Les rêves de nos mères. Longfield Park 1912-1914

06/2020

Histoire de France

Jules Durand. Lettres de prison (septembre 1910-février 1911)

06/2018

Histoire internationale

La ville assiégée. Janina (Ioannina), octobre 1912 - mars 1913

04/2014

Royaume-Uni

Mémoires de la Grande Guerre. Tome 1, 1911-1915

01/2022

Troisième République

Oeuvres. Tome 15, Guerre à la guerre ! 1912-1914

11/2023

Philosophie

Philosophie de l'art (1912-1914). Premiers écrits sur l'esthétique

03/1981

Littérature étrangère

Oeuvres 1919-1922

09/2017

Correspondance

Correspondance, 1918-1962

11/2021

Critique littéraire

Correspondance 1914-1922

10/2013

Critique littéraire

Correspondance 1919-1961

04/2009

Critique littéraire

Correspondance. 1902-1913

11/2018

Correspondance

Correspondance. (1901-1919)

08/2021

Philosophie

Correspondance. 1913-1962

11/2020

Histoire de France

L'autre épreuve. Souvenirs hétérodoxes de captivité 1916-1919

04/2001

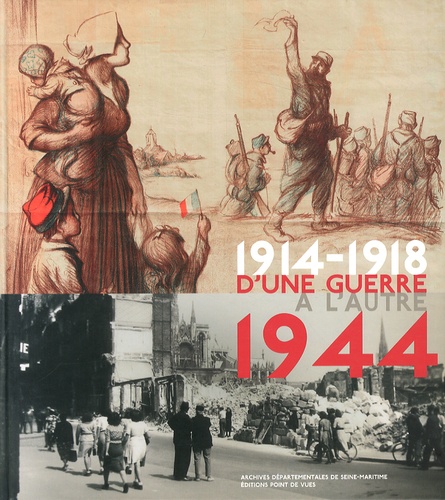

Histoire de France

D'une guerre à l'autre (1914-1918 - 1944)

05/2014

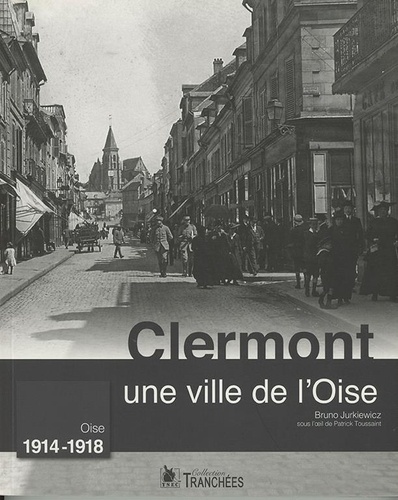

Histoire de France

Clermont, une ville de l'Oise. Oise 1914-1918

02/2015