Histoire de la IVe République. Tome 2, De 1956 à janvier 1959 : La guerre d'Algérie, le retour du Général, les transformations de la France, Edition revue et augmentée

Extraits

Sciences politiques

Une histoire de la séduction politique. Edition revue et augmentée

02/2012

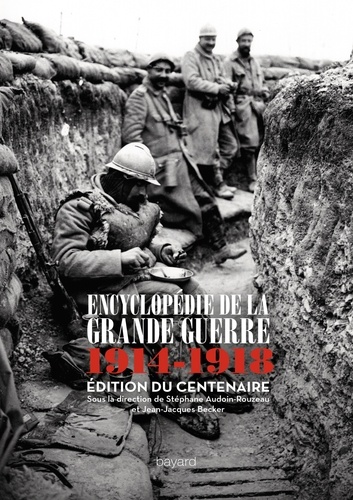

Histoire de France

Encyclopédie de la Grande Guerre 1914 1918. Histoire et culture, Edition revue et augmentée

01/2014

Histoire de France

L'embuscade de Palestro. Algérie 1956

01/2018

Littérature étrangère

De vive voix. Entretiens (1955-1996)

05/2008

Constitution

La Constitution de 1958 à nos jours. 2e édition

10/2023

BD jeunesse

Buck Danny Intégrale Tome 5 : 1955-1956

03/2012

BD jeunesse

Valhardi L'intégrage Tome 4 : 1956-1958

04/2018

Histoire de France

La guerre et la foi. De la mort à la mémoire, 1914-années 1930, 2e édition revue et augmentée

09/2015

Histoire de France

La France depuis 1945. 2e édition revue et augmentée

01/2021

Quatrième République

Histoire du SAC. Les gaullistes de choc (1958-1996)

04/2021

Histoire de France

La torture et l'armée pendant la guerre d'Algérie. 1954-1962

04/2016

Histoire ancienne

De Rome à la Chine. Sur les routes de la Soie au temps des Césars, 4e édition revue et augmentée

03/2014

Sciences politiques

La France et les restitutions allemandes. Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, 1943-1954

02/1999

Merleau-Ponty

La nature. Cours du Collège de France (1956-1960)

09/2021

BTS

Objets divers

02/2023

Histoire du droit

Instruction pour l'exécution de l'ordonnance du roi du 30 août 1815. concernant le licenciement et la nouvelle organisation de la cavalerie

03/2021

Empire colonial

Une histoire sociale et politique de la conquête de l'Algérie par la France. De la guerre des Demoiselles à la reddition d'Abd el-Kader

01/2022

Histoire de France

Les Algériens dans le prisme des faits divers. Une lecture de la guerre d'Algérie (1954-1962)

09/2011

Critique littéraire

Le passé défini. Tome 5, journal 1956-1957

12/2006

Histoire internationale

Le Proche-Orient éclaté. 1956-2012, II, 7e édition revue et augmentée

09/2012

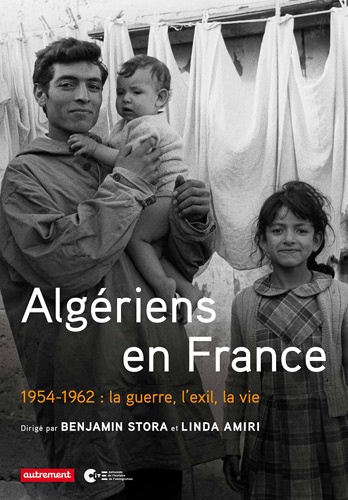

Histoire de France

Algériens en France. 1954-1962 : la guerre, l'exil, la vie

10/2012

Histoire de France

Les Prétoriens du Général. Gaullisme et violence politique de 1947 à 1959

10/2018

Droit constitutionnel

Les dispositions inexploitées de la Constitution de 1958. Contribution au droit institutionnel de la Ve République

06/2023

Littérature française

La cité de la joie. Edition revue et augmentée

03/1985

Littérature française

La mer de la tranquillité. Edition revue et augmentée

08/2013

Critique littéraire

Correspondance. 1946-1959

03/2017

Poésie

uvre complètes, tome 1. L'Amour la Terre - 1946-1956. L'Amour la Terre - 1946-1956

11/2022

Histoire de France

Dictionnaire de la guerre d'Indochine. 1945-1954

02/2006

Histoire internationale

Histoire politique et sociale de la Guinée. De 1958 à 2015

07/2017

Equitation

Les écrits de jeunesse de Nuno Oliveira. Cadence, légèreté, géométrie (1951-1956)

02/2021