bibliobike innovation

Extraits

Philosophie

Demeure. Pour échapper à l'ère du mouvement perpétuel

10/2018

Histoire de la médecine

Allons médecins de la patrie.... Ce que la médecine civile doit à la médecine militaire

02/2023

Histoire naturelle

Chlorophylle & bêtes de villes. Petit traité d'histoires naturelles au coeur des cités du monde, Tome 2

03/2022

Sociologie

Histoire de la presse sénégalaise Tome 1 Volume 2

09/2017

Urbanisme

Vers un nouvel agir métropolitain

04/2023

Agriculture

Les aventures de Pierre Dargoat agriculteur bio. Plaidoyer pour les sols... régénérés, respectés et productifs !

05/2021

Professions médico-sociales

Formations en santé et crise sanitaire. Enjeux et défis éthiques pour le quotidien des apprentissages

05/2022

Beaux arts

Van Eyck par le détail

10/2013

Essais généraux

Liaisons pastorales. Coévolutions, ruptures, résistances

11/2023

Publicité

Les pubs japonaises de la PC Engine

04/2022

Biodiversité, nature

La mer. Une infographie

11/2023

Philosophie du droit

Penser, calculer, délibérer

01/2023

Travail social

100 idees pour transformer l'offre de service dans le secteur du handicap

09/2023

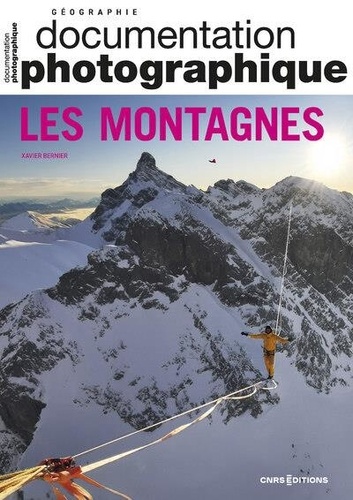

Milieux naturels

La Documentation photographique N° 8156/2023-6 : Les Montagnes

12/2023

Droit

La mise en oeuvre du droit de l'OMC en matière de propriété intellectuelle en Chine. Etude sur le droit chinois des brevets avec une perspective française et européenne

08/2019

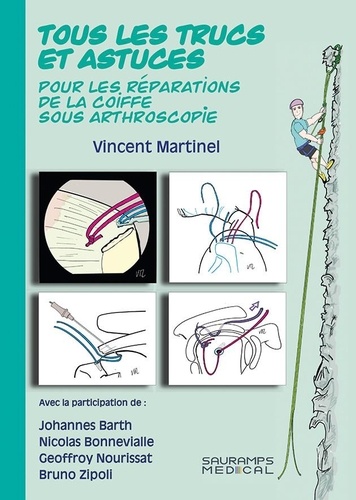

Orthopédie

Tous les trucs et astuces pour les reparations de la coiffe sous arthroscopie

11/2022

Energie

Les dix commandements de la transition énergétique

01/2023

Ecrits sur l'art

Art Brut et créateurs d'Art Brut

10/2023

Communication - Médias

La boussole des futurs. Société et communication à l’horizon 2030

06/2022

Littérature française

Pathologies & facéties littéraires

06/2014

Droit

Le mariage des étrangers

04/2014

Philosophie

Philosophie de l'art

10/1998

Cuisine autres régions

Domaines Paul Mas. Le luxe rural en Languedoc

12/2021

Médecine du sport

Violences sexuelles et sport. L'essentiel pour agir

06/2024

Décoration

La révolution de l'emballage. Première période, L'émergence de nouvelles solutions

11/2020

Religion

Sommes-nous sortis de la crise du modernisme ? Enquête sur le XXe siècle catholique et l'après-concile Vatican II

11/2016

Droit

Procédure pénale. 2e édition

02/2019

Beaux arts

Le fantôme de l'opéra. Légende et mystères au Palais Garnier

10/2019

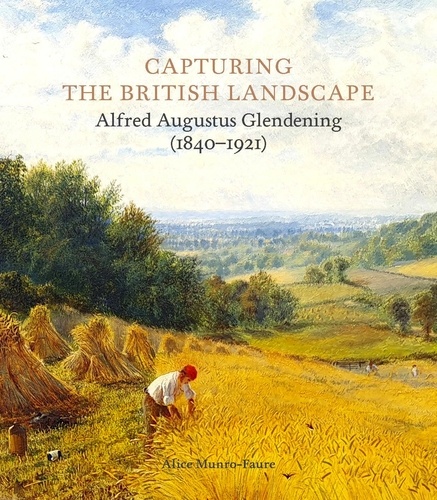

Beaux arts

Capturing the British Landscape. Alfred Augustus Glendening (1840–1921)

10/2022

Chine

La Dynastie des Song. Histoire générale de la Chine (960-1279)

02/2022