Soazig Aaron

Extraits

Critique littéraire

Mauriac politique

02/2017

Critique littéraire

Dante ou la passion de la catholicité

02/1991

Littérature française

Histoire de l'amour et de la haine

08/2015

Sciences de la terre et de la

Croiser les sciences pour lire les animaux

10/2020

Histoire internationale

Le "Libro de memoria" de la famille Cassina (1576-1650). Entre Italie et Pays-Bas méridionaux

12/2002

Livres 3 ans et +

Balthazar Tête de Bois, le petit garçon qui voulait réussir sa vie. Avec 1 CD audio

11/2015

Sciences historiques

Vivre à Paris de la Restauration à la Belle Epoque

10/2012

Sciences historiques

Nîmes au fil de l'histoire

11/2019

Musées français

La bataille des Beaux-Arts. Art et politique à Nice au XIXe siècle

09/2021

Littérature française

Anna sv rd. Un roman de selma lagerl f

01/2023

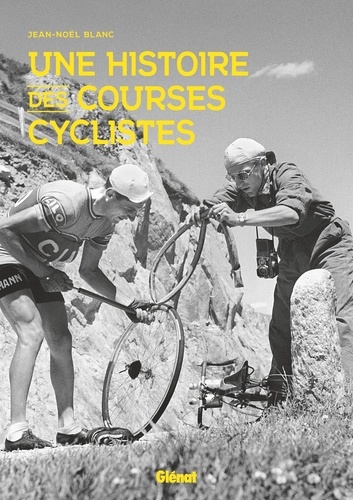

Cyclisme, VTT

Une histoire des courses cyclistes

05/2023

Histoire de France

L'enseignement du français en colonies. Expériences inaugurales dans l'enseignement primaire

05/2010

Philosophie

Oeuvres. Tome 2

11/2015

Esotérisme

Revue Spirite (Année 1868). le spiritisme devant l'histoire, les convulsionnaires de la rue Le Pelelier, instructions des Esprit

10/2017

Histoire ancienne

Royaumes oubliés. De l'Empire Hittite aux araméens

05/2019

Littérature française

Albert savarus. La comedie humaine

02/2023

Indiens

Dictionnaire des Indiens de l'Amérique du Nord

03/2024

Conflit israélo-palestinien

L'autre histoire d'Israël. 1830-1948

10/2024

Histoire du sport

Mémoires olympiques

03/2024

Droit

LES DOCTRINES DU POUVOIR POLITIQUE. Du totalitarisme à la démocratie

01/1986

Actualité et médias

FIN DU SIECLE DES OMBRES. Chroniques politiques et littéraires

09/1999

Poésie

EMOTIONS D'ART Poèmes, photographies et trois tableaux dont un de Louis-Charles Pinet de Gaulade

03/2006

Sociologie

Oeuvres complètes. Tome 11, Sommaire du cours de sociologie suivi de Mon journal

01/1967

Critique littéraire

Pierre Boutang

03/2016

Comics divers

Star Wars Légendes Tome 2 : La Nouvelle République. Edition collector

12/2023

Psychologie, psychanalyse

Bisexualité et différence des sexes

02/2000

Littérature française

Armande ou le chagrin de Molière

Littérature française

Mes écarts ou ma tête en liberté

10/2016

Histoire du droit

"La loi à la main". Militantisme juridique et défense religieuse au temps de l'affirmation de la République : l'action du Comité de jurisconsultes des congrégations (1880-1905)

02/2021

Histoire de l'art

Très chères baronnes de Rothschild

01/2023