Caryl Ferey

Extraits

Sociologie

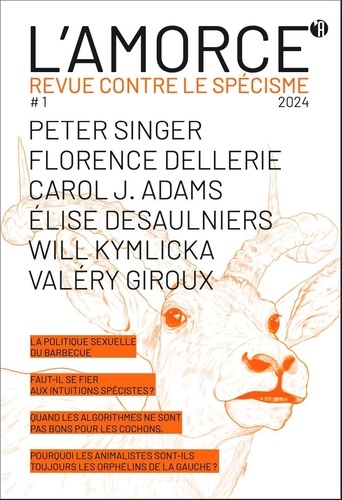

L'Amorce N° 1/2024

04/2024

Ethnologie

Maladie et santé selon les sociétés et les cultures

08/2011

Empire colonial

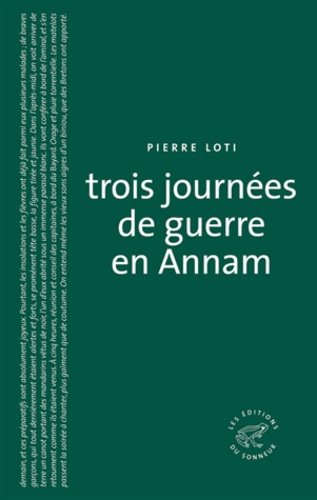

Trois journées de guerre en Annam

04/2014

Eco-gestes, éco-citoyenneté

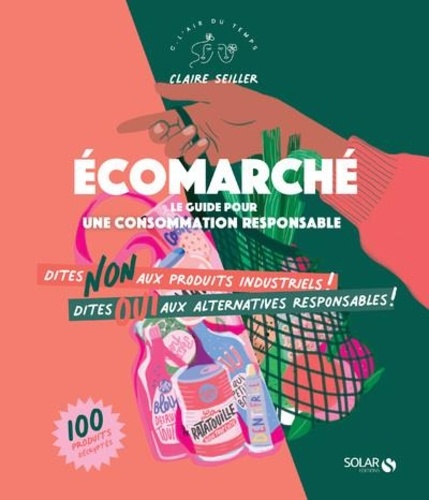

Ecomarché. Le guide pour une consommation responsable

10/2021

Revues

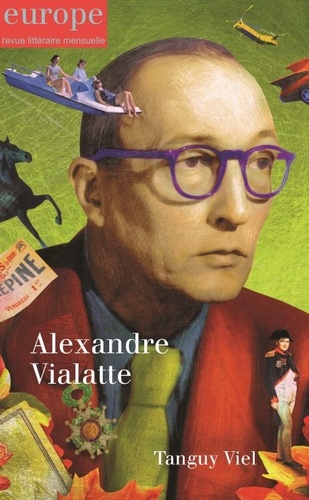

Europe N° 1109-1110, septembre-octobre 2021 : Alexandre Vialatte

08/2021

Religion

Le grand dérangement. La part de fable dans l'Histoire

11/2011

Histoire de France

Les grands discours parlementaires de la IIIe République. De Victor Hugo à Clemenceau 1870-1914

09/2004

Littérature étrangère

Pristina

01/2016

Ouvrages généraux et thématiqu

Louise Michel

01/2024

Sciences de la terre et de la

Revue générale des écrits de Linné. Tome 1

03/2020

Critique littéraire

Lettres à une dame d'Amérique, Mina Curtiss

11/2003

Histoire du cinéma

Une histoire du cinéma français. Tome 3, 1950-1959

11/2021

Littérature érotique et sentim

La vie trépidante et rocambolesque de Madison Nichols Tome 2 : Le jour où elle a reçu une lettre terrifiante

Résultat des courses : une lettre énigmatique cachée dans un coffre et adressée à son pseudonyme : Sarah Connor. Ce qui devait être une enquête de routine ne tarde alors pas à prendre plus d'ampleur. Car qui que soit l'inconnu qui se cache derrière cette lettre, une chose est sûre : Madison est sa cible... Découvrez la suite des aventures de Madison Nichols, une héroïne haute en couleur et délicieusement excentrique.

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE "J'ai passé un super moment de lecture et je l'ai dévoré en quelques heures". - Just the way you read "J'ai beaucoup ri, des références de films cultes m'ont fait sourire, une intrigue qui tient la route, bref, vous l'aurez compris, j'ai passé un agréable moment en compagnie de cette héroïne farfelue ! " - carol_in_besac sur Babelio "Ce roman est un générateur de bonnes émotions.

Il divertit autant qu'il fait du bien à ses lecteurs. " - AlexandraLFC sur Babelio "Une histoire complètement déjantée ! " - Addy84 sur Babelio "Un livre original à découvrir de toute urgence ! " - BeautifulSwan sur Booknode A PROPOS DE L'AUTEURE Dévoreuse de films et de séries télévisées, Angela Villa est bien trop timide pour se lancer dans une carrière d'actrice. Qu'à cela ne tienne ! Elle choisit l'écriture pour incarner autant de rôles qu'elle veut et s'évader du quotidien ! Femme (très) active le jour, elle revêt sa cape d'écrivain la nuit pour vous faire rire, rêver et voyager.

Avec un premier roman fantastique publié aux Editions du Menhir, elle continue sur sa lancée en remportant le premier prix du concours des Editions Feel So Good grâce à sa saga, La vie trépidante et rocambolesque de Madison Nichols.

12/2020

Histoire de France

Mémoires d'un général d'infanterie au service de la Prusse et de la Russie (1792-1836)

01/2002

Littérature française

Dans une autre peau

10/2020

Policiers

Du même sang

05/2015

Yi-king

Yi Jing. Le Classique des Mutations

10/2021

Histoire de France

Justice à Dachau

02/2005

Développement durable-Ecologie

No steak

01/2013

Thérapies diverses

La thérapie de l'enfant intérieur. Une approche intégrative pour grandir en humanité

09/2022

Gestion des conflits

Dénouer les conflits par la communication nonviolente

02/2023

Psychanalyse

Cahiers jungiens de psychanalyse n°156 : Contagion / Contamination - Automne-Hiver 2022-2023

12/2022

Littérature anglo-saxonne

Du sens, de la vie. Autobiographie

05/2021

Musicologie

Le langage musical baroque. Eléments et structures, Edition revue et augmentée

02/2024

Histoire des idées politiques

L'ordre de la transgression. La souverainteté à l'épreuve du temps global, Edition 2022

05/2022

Droit

Plein droit N° 122, octobre 2019 : Etrangers sans toit ni lieu

10/2019

Sociologie

Questionner l'effondrement. Reconfigurations théoriques et nouvelles pratiques

03/2022

Histoire du cinéma

Une histoire du cinéma français. Tome 3, 1950-1959, Edition de luxe

11/2021

Montagne

Derrière la montagne. La face cachée du tableau

12/2019

Musique, danse

L'univers musical de Chopin

11/2000