Tomonori Inoue

Extraits

Revues

Europe N° 1133-1134, septembre-octobre 2023 : Al Andalus

08/2023

Littérature étrangère

Viktor Vavitch

08/2008

Monographies

Van Gogh. L'art plus grand

10/2023

Littérature française

L'année de Jeanne. Conte politique

10/2020

Livres 3 ans et +

Lucinda Hote en pays Nambikwara

05/2011

Vie chrétienne

Sacré sacerdoce. De l'homme sacralisé au don banalisé ? - Acte du colloque d'Ars des 18, 19 et 20 janvier 2021

03/2022

Histoire internationale

Une histoire de l'Europe

09/2018

Littérature étrangère

Il y a mieux à vivre

03/2016

Littérature française

Le testament Aulick

11/2016

Religion

Padre Pio. Miracles et politique à l'âge laïc

09/2013

Critique littéraire

Allégories de la lecture. Le langage figuré chez Rousseau, Nietzsche, Rilke et Proust

09/1989

Essais biographiques

Hantaï. Avec 1 DVD

06/2022

Ouvrages généraux

Ces esclaves qui ont vaincu Napoléon. Toussaint Louverture et la guerre d'indépendance haïtienne (1801-1804)

10/2021

Cinéma

Un troisième visage. Le récit de ma vie d'écrivan, de combattant et de réalisateur

08/2011

Histoire de France

Ecrire et publier la guerre d'Algérie. De l'urgence aux résurgences

01/2011

Spécialités médicales

Le chant sacré Une histoire du sang contaminé. Tome 1, 1955-1983

09/2008

Critique littéraire

Correspondance Alexandre Vialatte - Henri Pourrat (1916-1959). Tome 6, Les Temps noirs Volume 1 (août 1939 - décembre 1942)

03/2012

Actualité et médias

Les guerres perdues de Youri Beliaev

03/2018

Actualité politique internatio

La Russie en guerre dans la crise de l'ordre

01/2023

Aide-soignat (AS) et auxiliair

Raisonnement clinique en psychiatrie. Un entretien d’accueil infirmier décisif, Edition 2022

01/2022

Critique littéraire

Nous aurons aussi de beaux jours. Ecrits de prison

10/2019

Histoire de France

Témoigner pour Paris. Récits du Siège et de la Commune (1870-1871). Anthologie

01/2021

Histoire de la peinture

La peinture et le cri. De Botticelli à Francis Bacon

10/2021

Histoire de l'art

Sous le regard de Méduse. De la Grèce Antique aux arts numériques

05/2023

Pléiades

Oeuvres complètes. Volumes 3 et 4

05/2014

Pléiades

Voyages extraordinaires. Voyage au centre de la Terre ; De la Terre à la Lune ; Autour de la Lune ; Le testament d'un excentrique

04/2016

Littérature française

Roissy

08/2018

Littérature française

Un jour, Aliénor m'a dit

06/2019

Développement durable-Ecologie

Biodiversité et évolution du monde animal. "Une brève histoire des animaux"

09/2016

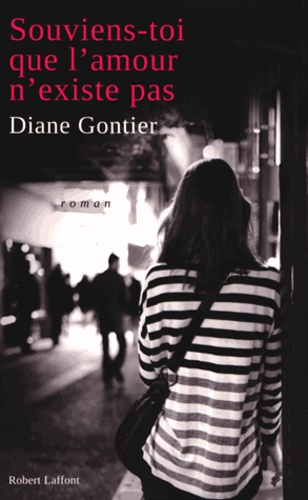

Littérature française

Souviens-toi que l'amour n'existe pas

01/2015