Hippolyte Bourgois

Extraits

Critique littéraire

Pierre Loti

09/2019

Histoire de France

Pour l'amour de la République. Le Club Jean Moulin 1958-1970

04/2002

Histoire de France

Les Français libres. L'autre Résistance

11/2009

Littérature étrangère

Les portes de fer

01/2016

Littérature étrangère

Pubis angelical

05/1981

Beaux arts

Georges Le Brun (1872-1914). Maître de l'intime

11/2015

Critique littéraire

John Florio alias Shakespeare

01/2016

Sciences politiques

A bas les chefs ! Ecrits libertaires (1847-1863)

03/2016

Critique littéraire

Fortune et infortune des Flaubert. Répertoire

10/2018

Histoire de France

Pierre Cot. Un antifasciste radical

10/2002

Contes et nouvelles

Contes percherons - histoires de veillees, 1

04/2023

Actualité et médias

Anne Sinclair. Femme de tête, dame de coeur

10/2011

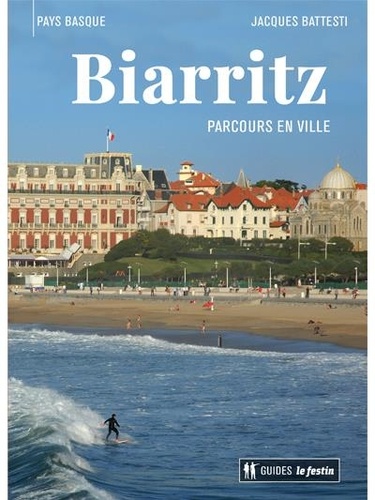

Midi-Pyrénées

Biarritz. Parcours en ville

06/2021

Histoire de France

La société dans le comté de Vendôme. De l'an mil au XIVe siècle

02/1994

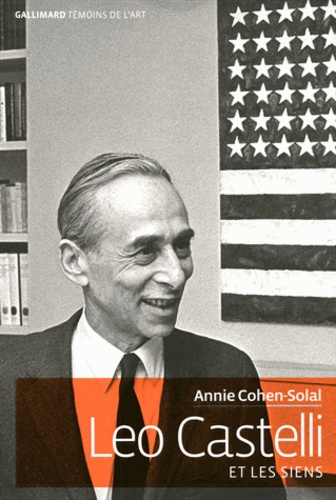

Beaux arts

Leo Castelli et les siens

10/2009

Philosophie

Au principe de la République. Le cas Renouvier

11/2000

Sciences historiques

L'Affaire des Quatorze. Poésie, police et réseaux de communication à Paris au XVIIIe siècle

09/2014

Beaux arts

Lofts

10/1999

Beaux arts

Au pied du mur. Bâtir le vide autour des villes (XVIe-XVIIIe siècle)

03/2019

Littérature française

Bab-el-Oued. Bab-el-Oued raconté à Toinet (1955). Alger – Bab-el-Oued (1956).

05/2015

Allemagne

Les chartes constitutionnelles des villes d'Allemagne du Sud (XIVe-XVe siècle)

04/2021

Géopolitique

Histoires diplomatiques. Leçons d'hier pour le monde d'aujourd'hui

Epistémologie

La vie entre éthique et science

12/2021

Sports

Les origines du sport ouvrier en Europe

01/1994

Période mai 68

Le zéphyr au Gai Menton. A propos du souffle libertaire et festif de Mai 68

12/2023

Nord-Pas-de-Calais

Tout sur le Nord et le Pas-de-Calais

05/2021

Théologie

Le cantique de l'amour

03/2022

Droit

Droit et attractivité économique : le cas de l'OHADA

12/2013

Littérature étrangère

Un petit roman Lumpen

03/2012

Actualité et médias

Lionel

08/2001