XIXe si%C3%A8cle

Extraits

Théâtre

45 ça va. Ça va ? ; Si ça va, bravo ; Si ça va pas, tant pis merci pardon

09/2014

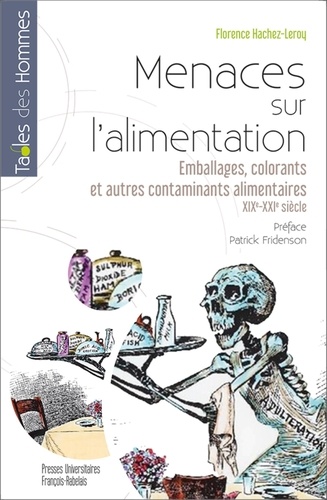

Développement durable-Ecologie

Menaces sur l'alimentation. Emballages, colorants et autres contaminants alimentaires, XIXe-XXIe siècles

09/2019

Histoire des mentalités

Question sociale et citoyenneté. La dimension politique des régulations sociales (XIXe-XXIe siècles)

02/2021

Histoire de la médecine

Il y a des alternatives. Une autre histoire des médicaments (XIXe-XXIe siècle)

05/2023

Sociologie

Les Occidents des mondes arabes et musulmans. Afrique du Nord, XIXe-XXIe siècles

05/2018

Histoire des idées politiques

Pour une histoire plurielle du paritarisme . Fondements, formes et usages (XIXe - XXIe siècles)

07/2021

Histoire internationale

Histoire de la pensée au Pays de Liège. Tome IV, XIXe-XXIe siècles

07/2020

Espionnage

Sur l'échiquier du Grand Jeu. Agents secrets et aventuriers (XIXe-XXIe siècles)

09/2023

Théologie

La mission dans tous ses états (XIXe-XXIe siècle). Circulations et réseaux transnationaux

02/2022

Théâtre - Essais

La transcendance dans le théâtre français. Tome 2, Période moderne (XIXe-XXIe siècle)

05/2023

Religion

Les religions à l'école. Europe et Amérique du Nord XIXe-XXIe siècles

02/2011

Ecrits sur l'art

Ecrire l'inouï. La critique dramatique dépassée par son objet XIXe-XXIe siècles

03/2022

Histoire internationale

Histoire de l'Egypte moderne. L'éveil d'une nation (XIXe-XXIe siècle)

05/2016

Sciences historiques

Peurs, terreurs face à la contagion. Choléra, tuberculose, syphilis (XIXe-XXe siècles)

11/1988

Religion

Hommes et femmes en mission (XIXe-XXe siècle). Entre partage et confrontation

07/2018

Histoire internationale

Une grande famille russe : les Gunzburg. Paris/Saint-Pétersbourg XIXe-XXe siècle

03/2018

Généralités médicales

Expériences de la folie. Criminels, soldats, patients en psychiatrie (XIXe-XXe siècles)

02/2013

Pédagogie

Nouveaux pédagogues. Tome 1, Pédagogues de la modernité XVIIIe-XIXe-XXe siècles

01/2007

Musique, danse

Le visage du Christ dans la musique des XIXe et XXe siècle

03/2005

Sciences historiques

Les courants historiques en France. XIXe-XXe siècle, Edition revue et augmentée

09/2007

Histoire internationale

Histoire de Fribourg - Tome 3. Ancrages traditionnels et renouveaux (XIXe-XXe siècle)

04/2018

Témoins

Des témoins de l’espérance en Dieu aux XIXe et XXe siècles

03/2021

Histoire des sciences

Histoire des statistiques des origines au XIXe siècle. Si les statisticiens m'étaient comptés...

06/2022

Roman d'amour, roman sentiment

Si maman si

05/2022

Littérature française

Classiques du XIXe

05/2022

Littérature française

Même si le soleil se cache

06/2019

Littérature française

Je nous ai attendus si longtemps

09/2023

Ouvrages généraux

Transmettre l'Europe à la jeunesse. XXe-XXIe siècles

01/2023

Biographies

Les cartes à jouer du XIVe au XXe siècle

02/2023

Histoire de France

Croisades et Orient Latin (XIe-XIVe siècle). 2e édition

02/2017