Histoire de la mondialisation capitaliste. Tome 1, 1492-1914

Extraits

Histoire des Etats-Unis (1776

Les noirs americains. 1914-1918

10/2022

Histoire de France

Encyclopédie de la Grande Guerre 1914 1918. Histoire et culture, Edition revue et augmentée

01/2014

Histoire de France

Nouvelle histoire de la France contemporaine. Tome 12, Victoire et frustrations 1914-1929

10/2005

BD tout public

C'était la guerre des tranchées. 1914-1918

08/2014

Histoire de France

Les écoutes de la victoire. L'histoire secrète des services d'écoute français (1914-1918)

04/2019

Pléiades

Journaux de guerre. Coffret en 2 volumes : Tome 1, 1914-1918 ; Tome 2, 1939-1948

02/2008

Histoire de France

Le siècle des possibles (1814-1914)

02/2014

Economie

Economie de la mondialisation

09/2015

Economie

Economie de la mondialisation

06/2019

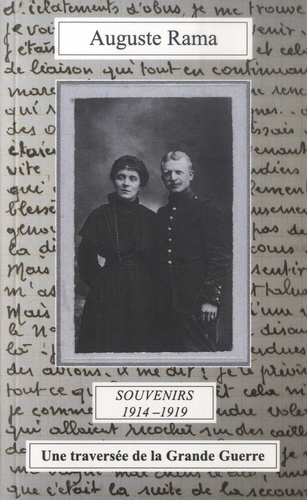

Histoire de France

Souvenirs 1914-1919. Une traversée de la Grande Guerre

09/2018

Histoire de France

Mémoires de guerre. La vie malgré tout (1914-1918)

01/2015

Histoire de France

Une histoire de la Première Guerre mondiale. Tome 1, 1914, le destin du monde

03/2014

Anglais apprentissage

La décolonisation britannique (1919-1984)

06/2012

Poésie

Poésie 1964-1974. La compil

04/2000

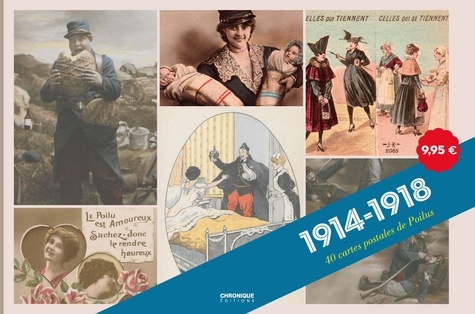

Histoire de France

1914-1918. 40 cartes postales de Poilus

09/2018

Littérature française (poches)

Le bataillon créole. Guerre de 1914-1918

04/2015

Histoire de France

Carnets de Guerre et correspondances 1914-1918

12/2012

Histoire de France

Articles et discours de guerre. 1914-1918

03/2012

Histoire de France

Marine française. Faits de guerre 1914/1918

02/2014

Histoire de France

Marine marchande française de 1914 à 1918

10/2011

Histoire de France

Louis Caujolle. Mémoires de guerre 1914-1918

03/2012

Histoire de France

Correspondance et écrits de guerre (1914-1919)

08/2016

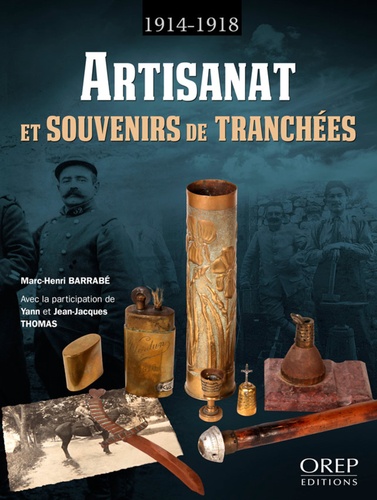

Histoire de France

Artisanat et souvenirs de tranchées (1914-1918)

12/2015

Histoire de France

André Bach . Carnets de guerre (1914-1916)

10/2013

Littérature française

Basta. 1912-1964

03/2020

Critique littéraire

Correspondance. 1910-1919

03/2014

Histoire internationale

Journal 1934-1944

09/2015

Critique littéraire

Correspondance. 1911-1924

07/1994

Correspondance

Correspondance 1941-1944

12/2022

Littérature étrangère

Correspondance (1910-1954)

03/1987