Frères de sang. La guerre civile en France au XIXe siècle

Extraits

Régionalisme

Histoire de Grenoble. Tome 2, Des guerres de religion au XIXe siècle

12/2014

Ouvrages généraux

Former, encadrer, surveiller. Documents d'histoire sociale de la France contemporaine (XIXe-XXIe siècles)

05/2023

Généralités médicales

L'encadrement des professions médicales en France. La création des ordres professionnels (XIXe-XXe siècles)

10/2019

Histoire internationale

Berlin et les Juifs. XIXe-XXIe siècles

02/2014

Sciences historiques

Histoire des animaux domestiques. XIXe-XXe siècle

01/2014

Sciences politiques

Le pouvoir est dans la rue. Crises politiques et manifestations en France, XIXe-XXe siècles

08/2020

Sciences historiques

La guerre, la stratégie et la deuxième théorie des jeux au XXIe siècle

03/2016

Histoire de la peinture

Elles étaient peintres. Du XIXe au début du XXe siècle

Du début du XIXe siècle, tout juste sorti de la Révolution française, jusqu'à la violente rupture de la Première Guerre mondiale, un long siècle de création picturale s'écoule qui voit émerger, croître et se métamorphoser l'espace de production artistique de la modernité. Cet ouvrage se propose de le parcourir en compagnie d'artistes dont l'histoire de l'art a négligé les oeuvres jusqu'à une période récente : les peintres femmes.

Du phénomène inédit de féminisation du Salon officiel sous le Consulat et la Restauration à l'afflux des artistes nordiques, britanniques, russes et américaines sur la scène parisienne à l'aube du XXe siècle, des ultimes débats sur l'ancestrale hiérarchie des genres picturaux au surgissement accéléré des avant-gardes, de la multiplication des ateliers de jeunes femmes au seuil du XIXe siècle aux premières diplômées de l'École des beaux-arts au début du XXe siècle, la période déploie une scène où il nous appartient désormais de les voir et de les entendre jouer, elles aussi, leur rôle d'artiste tel qu'elles s'en emparèrent concrètement, personnellement dans et avec leur temps.

11/2022

Histoire littéraire

Histoire des orientalistes de l'Europe, XIIe-XIXe siècle

03/2023

Encyclopédies de poche

La Méditerranée au XIIe siècle

10/1997

Géopolitique

La multipolarité au XXIe siècle

01/2022

Philosophie

La bioéthique au XXIe siècle

02/2019

Histoire de la gastronomie

Mobilités alimentaires. Restaurations et consommations dans l'espace des chemins de fer en France (XIXe-XXIe siècle)

04/2021

Religion

Enfance, jeunesse et Missions chrétiennes (XIXe-XXIe siècle)

08/2020

Cirque

Contorsion. Histoire de la souplesse extrême en Occident, XIXe-XXIe siècles

12/2021

Histoire internationale

L'idée nationale en Italie. Du processus d'unification aux déchirements de la guerre civile (fin XVIIIe-début XXIe siècle)

04/2010

Histoire internationale

Les fang aux XIXe et XXe siècles. Aspects de l'histoire socioculturelle du Gabon

04/2011

Sciences historiques

La jeunesse rurale dans la France du XIXe siècle

04/2004

Histoire internationale

Partisans et centurions. Une histoire de la guerre irrégulière au XXe siècle

10/2018

Sciences historiques

Ecole, alphabétisation et société rurale dans la France du Nord au XIXe siècle

06/2003

Couple, famille

Histoire des tortures au XIXe siècle

01/2019

Sciences historiques

Histoire des universités. XIIe-XXIe siècle

08/2012

Philosophie

Kierkegaard en France au XXe siècle : archéologie d'une réception

04/2005

Littérature comparée

Le mythe de Chopin (XIXe-XXe siècles)

Littérature comparée

Le mythe de Chopin (XIXe-XXe siècles)

10/2023

Histoire internationale

Colonies de peuplement. Afrique, XIXe-XXe siècles

02/2018

Droit

Histoire de la justice. France, XVIe-XXIe siècle

11/2009

Petits classiques parascolaire

La poésie française au XIXe siècle. Anthologie

10/2011

Histoire internationale

La mondialisation au XIXe siècle (1850-1914)

07/2012

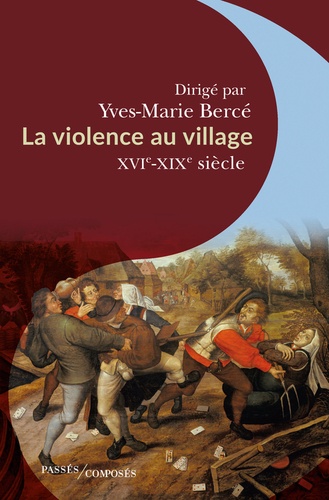

Généralités

La violence au village. XVIe -XIXe siècle

10/2022