Correspondance 1925-1941. Suivi de trois essais de Klaus Mann, Jeunesse et radicalisme

Extraits

Correspondance

Le métier d'écrire. Correspondance (1940-1985)

10/2023

Correspondance

André Chamson - Jean Guéhenno. Correspondance 1927-1961

01/2024

Histoire de France

LA JEUNESSE ET LA RESISTANCE. Réseau Orion, 1940-1944

04/2001

Histoire de France

Enjeux postcoloniaux de l'enfance et de la jeunesse. Espace francophone (1945-1980)

03/2019

Histoire et Philosophiesophie

Correspondance entre Henri Cartan et André Weil (1928-1991)

05/2011

Critique

Henri Bosco - Marc et Denise Blancpain. Correspondance (1948-1975)

05/2021

Poésie

Poèmes suivis de Trois poèmes secrets (1933-1955)

02/1989

Sciences historiques

Marin sous trois Républiques (1931-1995)

02/2011

Histoire de France

Mémoires. Suivis de À l'échelle humaine (1940-1941)

01/2021

Histoire internationale

L'ordre noir. Allgemeine-SS 1925-1945

05/2013

Philosophie

Correspondance avec Karl Jaspers 1920-1963 suivi de Correspondance avec Elisabeth Blochmann 1918-1969

12/1996

Histoire internationale

Le camp de concentration de Redl-Zipf (1943-1945)

04/2017

questions militaires

La guerre Germano-Soviétique 1941-1945. Mythes et réalités

10/2022

Histoire de France

Les généraux français de la victoire 1942-1945

12/2016

Histoire de France

Chroniques de guerre. "La France libre", 1940-1945

06/1990

Histoire internationale

L'ANGLETERRE DE 1914 A 1945. 2ème édition

07/1998

Histoire de France

Les grandes figures de la Résistance (1940-1945)

11/2014

Histoire de France

Dora. Le tunnel de la mort (1940-1945)

01/2011

Critique

Journal de guerre. Roumanie, France, Suisse (1943-1945)

11/2023

Histoire internationale

La reconstruction de l'Europe occidentale (1945-1951)

05/2013

Histoire de France

Les Grandes Guerres 1914-1945. Edition de luxe

05/2012

Histoire de France

Histoires extraordinaires de la Résistance française 1940-1945

09/2019

Histoire de France

De Gaulle 1940-1945. Un combat contre tous

02/2018

Critique littéraire

Le chemin de Marie - Roman biographique : 1921-1981

10/2018

Résistance

L'arche de Noé. Réseau "Alliance" (1940-1945)

04/1998

Ouvrages généraux

Les grandes affaires de la Libération. 1944-1945

05/2021

Ouvrages généraux

Nouvelle histoire de la France en guerre. 1940-1945

03/2022

Littérature érotique et sentim

Les pérégrinations de Klaus et Clotilde

10/2015

Histoire de France

Le statut de 1961 à wallis et Futuna. Genèse de trois monarchie républicaines (1961-1991)

01/2011

Sciences historiques

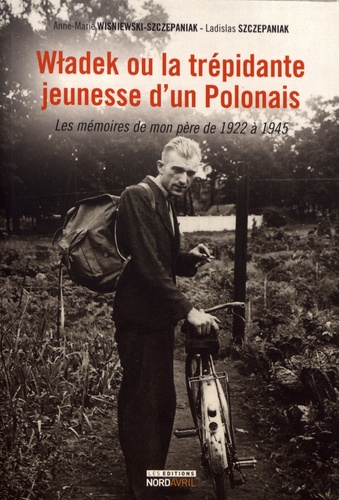

Wladek ou la trépidante jeunesse d'un Polonais. Les mémoires de mon père de 1922 à 1945

11/2015