Alexandre Kojève. La philosophie, l'Etat, la fin de l'Histoire

Extraits

Economie

L'état de la France. 2013-2014

05/2013

Algérie

La genèse de l'Etat algérien indépendant

02/2022

Philosophie

L'ETAT. Figure moderne de la politique

10/1999

Sciences politiques

L'état islamique, multinationale de la violence

02/2015

Psychologie, psychanalyse

L'état adolescent. Miroir de la société

10/2013

Littérature française

Contrôle de l'Etat et la gouvernance

04/2022

Philosophie

La fin de l'histoire, épiphanie des religions. Acte psychanalytique et acte philosophique

09/2019

Philosophie

Introduction à la philosophie de l'histoire. Essai sur les limites de l'objectivité historique

04/1991

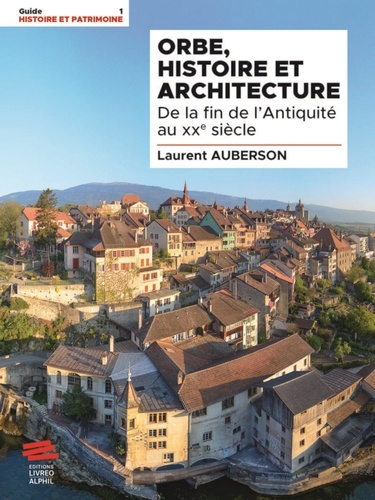

Suisse

Orbe, histoire et architecture. De la fin de l'Antiquité au XXe siècle

09/2022

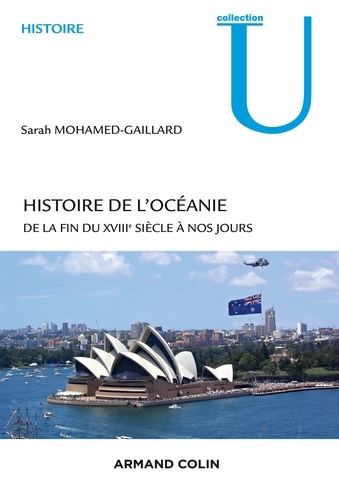

Histoire internationale

Histoire de l'Océanie. De la fin du XVIIIe siècle à nos jours

09/2015

Contes et nouvelles

Quand vient la fin de l’été…

01/2023

Critique

Huysmans et l'homme de la fin

12/2021

Cinéastes, réalisateurs

Michael Bay. La fin de l'innocence

12/2022

Sociologie politique

La fin du règne de l'argent

05/2022

Religion

Moines et religieux au Moyen âge

12/1994

Notions

Les mortels et les mourants. Petite philosophie de la fin de vie

09/2021

Ouvrages généraux

Le sens de l'histoire. Essai d’une philosophie de la destinée humaine

01/2023

Grèce hellénistique

Histoire d'Alexandre. L'anabase d'Alexandre le Grand et l'Inde suivi de Flavius Arrien entre deux mondes

06/2021

Philosophie

La terre engloutie ? Philosophie de l'écologie

02/2020

Esthétique

Introduction à la philosophie de l'art

09/2023

Esthétique

L'esthétique, une philosophie de la perception

10/2021

Philosophie

Apports à la philosophie de l'avenance

10/2013

Philosophie

Introduction à la philosophie de l'esprit

06/1994

Philosophie

Emmanuel Levinas. La philosophie de l'altérité

06/2012

Pédagogie

L'ingénierie de la formation. Etat des lieux

04/2003

Nietzsche

Nietzsche et la vie. Une nouvelle histoire de la philosophie

10/2021

Philosophie

Contre-histoire de la philosophie. Tome 10, La Pensée postnazie

11/2020

Littérature française

Histoire de l'état de l'homme dans le péché originel

05/2013

Ouvrages généraux

Philosophie et langage. Dialogue de la pensée de l'existence avec la philosophie analytique

04/2024

Histoire de la pensée économiq

L'Etat, la loi et la propriété

06/2022