Multitudes

Extraits

Romans historiques

Zaïda

10/2015

Ethnologie

Figure de la paternité-filiation et l'évangélisation de la culture des Lyele du Burkina Faso Tome 1. Vision socio-anthropologique

03/2020

Sciences historiques

Lyon et ses pauvres. Des oeuvres de charité aux assurances sociales 1800-1939

12/2011

Santé, diététique, beauté

L'autre pharmacie. Guide d'herboristerie familiale

08/2020

Droit

Le travailleur salarié en droit de l'Union européenne. Colloque du 8 novembre 2018

09/2019

Sports

L'homme à la conquête de l'air. Tome 1, Le règne des aéronautes 18e et 19e siècles

06/1998

Littérature anglo-saxonne

Demain le soleil

03/2015

Histoire ancienne

Archéologie de la pensée sexiste. L'Antiquité

11/2016

Sociologie

Le parrain et les héritiers. Une sociologie de l'islamisme au Maroc

09/2022

Collectivités locales

Les collectivités territoriales et la protection de l'environnement

01/2021

Manga guides et revues

Dragon Ball, une histoire française

06/2021

Ouvrages généraux

Doper son esprit critique. Penser et agir dans la complexité

Penser contre soi-même est une des injonctions de la philosophie, mais c'est aussi la condition d'une pensée et d'une action éclairées et informées, car cela permet de s'arracher à ses idées toutes faites, et aux opinions dont on a hérité de son milieu sans les examiner de façon critique. C'est un mouvement de révolte intérieure, l'individu doit alors combattre sa pente naturelle : ordinairement, chacun va vers le confort intellectuel qui consiste à confirmer ses choix politiques, religieux, son mode de vie.

Il ne cherche pas à les mettre en doute mais à les conforter par tous les moyens ! Ce mécanisme se trouve amplifié par les algorithmes d'Internet qui nous désignent des pages et des sites en fonction de nos recherches précédentes ou des réseaux sociaux qui se construisent par affinités de milieu et d'opinion.

Chacun est enfermé dans une bulle idéologique, pire : dans un circuit d'informations bien balisées. Sans mettre réellement à l'épreuve ses idées, comment savoir si elles sont vraies ? Comment s'orienter dans cette complexité ? Pour doper son esprit critique, ce livre invite à changer de lunettes en explorant une multitude de paysages mentaux, en rencontrant des personnes de toutes obédiences, en accédant à des sports et des pratiques artistiques de toute l'humanité, en créant des connexions entre disciplines, cultures... Il faut une méthode et une guide pour s'orienter dans un tel brouhaha sans avoir un temps infini ; c'est ce que propose cet ouvrage.

À l'heure où l'homme risque de se résigner à la passivité, de considérer les replis politiques et sociaux comme des fatalités, l'auteur propose de développer un nouvel état d'esprit pour rencontrer les fantastiques potentialités de notre présent.

À rebours du climat de frilosité et de la fragmentation ambiante, son but est d'accélérer une prise de conscience résolument positive et pratique, articulée sur la mise en oeuvre de nouveaux lieux d'échanges et de confrontations constructives et inspirantes.

01/2023

Histoire de la psychologie

Famille jeu dequipe

08/2021

Littérature étrangère

Pour celle qui est assise dans le noir à m'attendre

05/2017

Philosophie

La fable du monde. Enquête philosophique sur la liberté de notre temps

03/2005

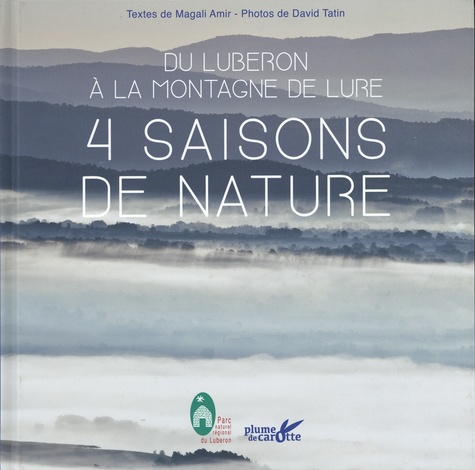

Milieux naturels

4 saisons de nature. Du Luberon à la montagne de Lure

06/2021

Philosophie

Une esthétique du sommeil

01/1990

Critique littéraire

Poésie en ruines. La pensée et la poétique de Yûnus Emre

03/2020

Littérature française

L'épervier de l'aspre - La roue

06/2018

Littérature française

Les pralines de l'orphelinat

12/2021

Jeux

Jeux sportifs, jeux de société et classifications

01/2022

Littérature française

Les jalons du temps

09/2014

Histoire internationale

BOUGAINVILLE ou L'étoile des Lumières

11/2012

Religion

Les Manuscrits de la mer Morte révélés. Choix, traduction et interprétation de 50 textes clefs inédits

02/1997

Musique, danse

L'impressionnisme et la musique...

05/1996

Musique, danse

Le visage du Christ dans la musique des XIXe et XXe siècle

03/2005

Sociologie

Les décisions absurdes. Tome 2, Comment les éviter

04/2012

Littérature étrangère

L'expérience Oregon

08/2012

Sports

L'homme à la conquête de l'air. Tome 2, L'aventure aéronautique et sportive 19e-20e siècles

06/1998

Sociologie

Enfin l'Amour... ...(im)parfait. Estime de soi et partage

07/2016