Petite histoire de Saint-Jean d'Angély. Des origines au XIXe siècle

Extraits

Cinéma

Jean-Christophe Averty : penser la télévision au XXe siècle

07/2019

Littérature française

L'Histoire de petit Jean

11/2014

Histoire de la peinture

Elles étaient peintres. Du XIXe au début du XXe siècle

Du début du XIXe siècle, tout juste sorti de la Révolution française, jusqu'à la violente rupture de la Première Guerre mondiale, un long siècle de création picturale s'écoule qui voit émerger, croître et se métamorphoser l'espace de production artistique de la modernité. Cet ouvrage se propose de le parcourir en compagnie d'artistes dont l'histoire de l'art a négligé les oeuvres jusqu'à une période récente : les peintres femmes.

Du phénomène inédit de féminisation du Salon officiel sous le Consulat et la Restauration à l'afflux des artistes nordiques, britanniques, russes et américaines sur la scène parisienne à l'aube du XXe siècle, des ultimes débats sur l'ancestrale hiérarchie des genres picturaux au surgissement accéléré des avant-gardes, de la multiplication des ateliers de jeunes femmes au seuil du XIXe siècle aux premières diplômées de l'École des beaux-arts au début du XXe siècle, la période déploie une scène où il nous appartient désormais de les voir et de les entendre jouer, elles aussi, leur rôle d'artiste tel qu'elles s'en emparèrent concrètement, personnellement dans et avec leur temps.

11/2022

Généralités

Maladies mentales et sociétés. XIXe-XXIe siècle

05/2022

Littérature française

Deuil au lac Saint-Jean

04/2024

Espagnol apprentissage

Réalisme(s) dans la fiction espagnole contemporaine (XIXe, XXe, XXIe siècles)

01/2021

Histoire internationale

Manuel d'histoire européenne mi-XIXe - mi-XXe siècle. Concours commun IEP

01/2016

Histoire internationale

Histoire de Fribourg - Tome 3. Ancrages traditionnels et renouveaux (XIXe-XXe siècle)

04/2018

Sciences historiques

Petite histoire d'Antibes des origines à la Révolution

10/2015

Sciences historiques

Petite histoire de Béziers. Des origines à la Révolution

08/2018

Sciences historiques

Petite histoire de Montpellier. Des origines à la Révolution

11/2015

Critique littéraire

Histoire de la littérature française des XXe et XXIe siècles. 2e édition

06/2018

Histoire internationale

La cité de Liège au Moyen Age. Tome 1, Des origines au début du XIVe siècle

02/2018

Sciences historiques

La cité de Liège au Moyen Age. Tome 2, Des origines au début du XIVe siècle

05/2018

Littérature comparée

Le mythe de Chopin (XIXe-XXe siècles)

Littérature comparée

Le mythe de Chopin (XIXe-XXe siècles)

10/2023

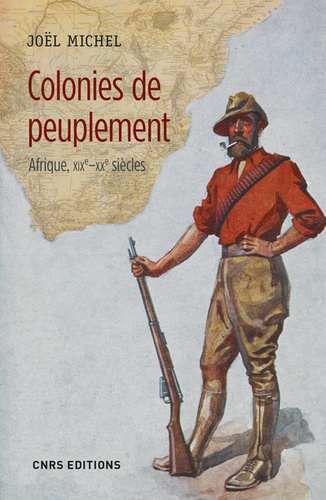

Histoire internationale

Colonies de peuplement. Afrique, XIXe-XXe siècles

02/2018

Histoire internationale

Histoire de la presse politique en Suisse romande au XIXe siècle

10/2011

Histoire internationale

Les intellectuels en Europe au XIXe siècle. Essai d'histoire comparée

01/1998

Romans historiques

Jean-Baptiste et Léontine. Histoire ordinaire de deux Hauts-Alpins au début du XXe siècle

07/2018

Religion

Saint Jean Baptiste de la Salle. Un saint du XVIIe siècle

01/1992

Sociologie

Les populismes dans le monde. Une histoire sociologique XIXe-XXe siècle

03/2001

Sciences historiques

Une histoire des inégalités. De l'âge de pierre au XXIe siècle

01/2021

Histoire de l'art

Toulouse au XIVe siècle. Histoire, arts et archéologie

07/2021

Généralités

Petite histoire générale des origines à nos jours

03/2023

Sciences historiques

Mémoires d'un inspecteur des finances au XIXe siècle

07/1998

Sciences politiques

Réforme de l'Etat et réformismes au Maghreb (XIXe-XXe siècles)

01/2010

Sociologie

Jean d'Arcy (1913-1983). Penser la communication au XXe siècle

01/2014

Histoire régionale

Histoires de révoltes pyrénéennes. XVIe-XIXe siècle

06/2022

Sciences historiques

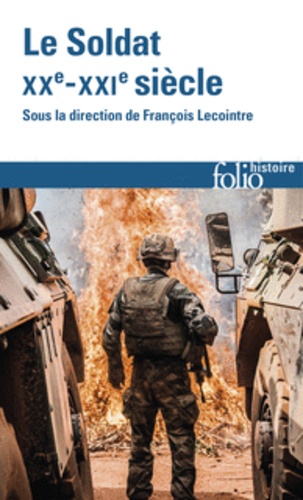

Le soldat. XXe-XXIe siècle

01/2018