Miliciens et gestapistes dans le Jura 1940-1945

Extraits

Comics divers

Terry et les pirates Tome 6 : 1945-1946

05/2021

Histoire de France

Prisonniers de guerre…. …Dans l'industrie de guerre allemande (1940-1945)

10/2019

occupation

Carnets d'une étudiante dans Paris occupé. 1940-1943

11/2022

Sciences historiques

Les kamikazés japonais dans la guerre du Pacifique (1944-1945)

11/2018

Ouvrages généraux

Compiègne. Des ruines à la renaissance 1940-1945

02/2021

Histoire de France

De Gaulle 1940-1945. Un combat contre tous

02/2018

Résistance

L'arche de Noé. Réseau "Alliance" (1940-1945)

04/1998

Histoire de France

Les cheminots victimes de la répression. 1940-1945. Mémorial

04/2017

Sciences historiques

Le Berry dans la guerre. Volume 2, Souvenirs et témoignages, 1942-1945

05/2013

Sciences historiques

Le Limousin dans la guerre sous Pétain et l'Occupation (1940-1944)

03/2018

Résistance

L’aventure du Buhara. Résistance et déportation - 1940-1945

03/2023

Littérature française

Journal 1940-1948. Coffret en 18 volumes

12/2018

Histoire de France

Journal 1942-1944. Edition abrégé

05/2009

Histoire de France

Vichy-Alger-Londres. 1941-1943

03/2006

Guerre d'Indochine

Lettres d'Indochine. 1946-1948

07/2022

Psychologie, psychanalyse

CORRESPONDANCE. Tome 2, 1941-1949

09/1993

Histoire internationale

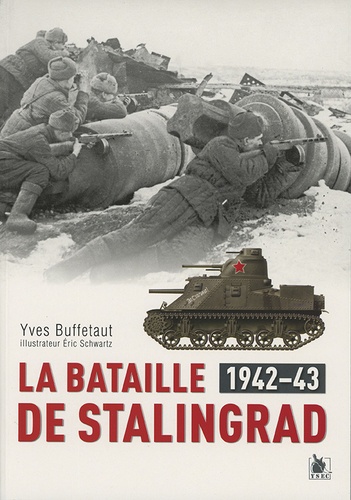

La bataille de Stalingrad (1942-1943)

05/2018

Déportation

De Strasbourg à Dachau. Souvenirs 1939-1945. Tome 2, 1944-1945

02/2022

Histoire de France

Incarcérer les collaborateurs. Dans les camps de la Libération, 1944-1945

03/2015

Histoire internationale

Viktor et Klara. Camp de travail en Ukraine dans le Donbass (1945-1946)

07/2015

Histoire de France

La France sous l'Occupation (1940-1944)

05/2019

Histoire de France

Pompiers sous les bombes. Rouen, 1940-1944

04/2013

Histoire de France

La Traque des résistants nordistes (1940-1944)

03/2011

Littérature française (poches)

Mon journal depuis la Libération. 1944-1945

08/2016

Romans, témoignages & Co

Les papillons bleus Tome 2 : 1942-1945

10/2023

Sciences historiques

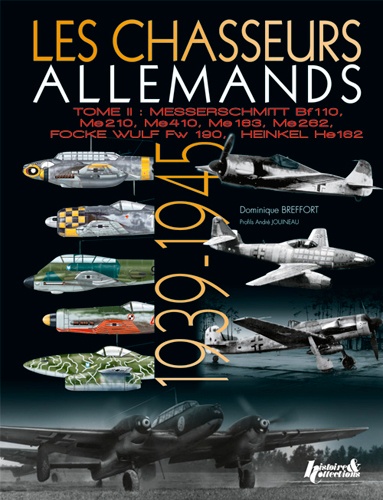

Les chasseurs allemands. Tome 2, 1943-1945

11/2013

libération, capitulations

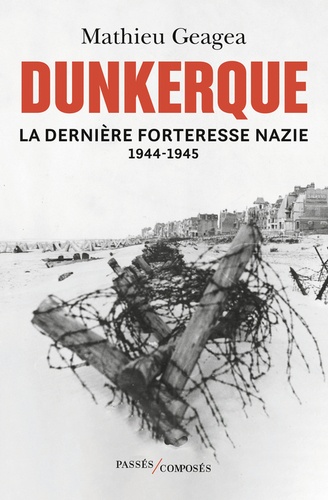

Dunkerque, la dernière forteresse nazie (1944-1945)

05/2023

Histoire de France

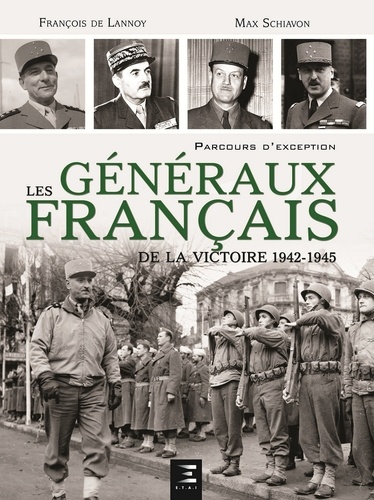

Les généraux français de la victoire 1942-1945

12/2016

Critique littéraire

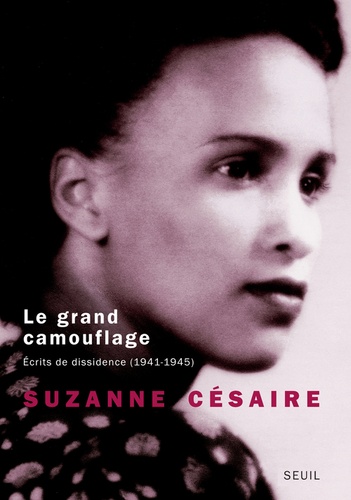

Le grand camouflage. Ecrits de dissidence (1941-1945)

09/2015

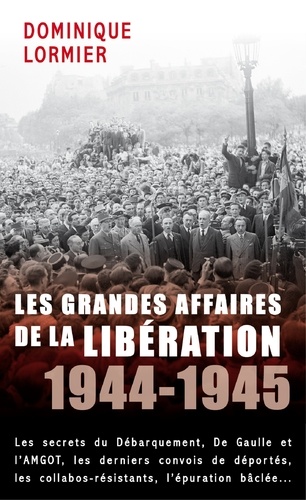

Ouvrages généraux

Les grandes affaires de la Libération. 1944-1945

05/2021